Ganz sicher ist hierzulande: Die nÃĪchste Abstimmung kommt bestimmt. Die beiden Historiker David Hesse und Philipp Loser untersuchen im Sachbuch ÂŦHeute Abstimmung!Âŧ dreissig wichtige Volksentscheide, die die Schweiz seit 1848 verÃĪndert haben.

Volksabstimmungen: Ein Alleinstellungsmerkmal der Schweiz?

Auf ihr direktdemokratisches System sind die Schweizerinnen und Schweizer stolz. Indes sind Volksabstimmungen kein Alleinstellungsmerkmal der Schweiz. Die beiden Autoren verweisen etwa auf die USA, wo regional abgestimmt wird, jÞngst beispielsweise Þber âĶ

- ein Verbot des AuslÃĪnderwahlrechts (Kentucky, angenommen),

- eine Altersobergrenze von 81 Jahren fÞr Kongressabgeordnete (North Dakota, angenommen)

- oder Þber das Recht auf Schwangerschaftsabbruch (diverse Gliedstaaten, dagegen wie dafÞr)

Im Vereinigten KÃķnigreich hat das Stimmvolk 2016 ohne viel Ãbung in Abstimmungen den Austritt aus der EuropÃĪischen Union beschlossen.

Das helvetische Volk ist fleissig

Die Schweiz, so Hesse und Loser, stimmt am fleissigsten ab, eigentlich immerzu, zumindest regelmÃĪssig an bis zu vier nationalen Abstimmungssonntagen im Jahr. Seit GrÞndung der modernen Eidgenossenschaft 1848 hat das Volk Þber 677 Vorlagen und damit Þber alles MÃķgliche abgestimmt (Stand April 2025).

Die UrnengÃĪnge steigen an der Zahl: Von 1848 bis 1900 kamen nur 58 Vorlagen vors Volk, im Durchschnitt 1.1 Volksabstimmungen pro Jahr. JÞngst von 2011 bis 2020 waren es 84 Abstimmungen auf Bundesebene oder 8.4 UrnengÃĪnge jÃĪhrlich. Das ist Faktor 8 gegenÞber der GrÞndungszeit des modernen Bundestaates 1848.

Abstimmen war ein Privileg der wenigen

Wer ist stimmberechtigt? Wer ist ausgeschlossen? Die beiden Buchautoren zeichnen die Entwicklung nach: ÂŦAbstimmen war in der Schweiz lange Zeit ein Privileg der wenigen. Nur MÃĪnner im Alter von Þber 20 Jahren mit VermÃķgen und reinem Leumund hatten 1848 im neuen Bundesstaat das Stimm- und Wahlrecht. Sie stellten damals nicht einmal ein Viertel der WohnbevÃķlkerung. Frauen, verurteilte StraftÃĪter, Steuerschuldner, ArmengenÃķssige, Zwangsverwahrte und Landstreicher durften keine Stimme abgeben, in einigen Kantonen fÞhrte bereits ein Wirtshausverbot zum Entzug des Stimm- und Wahlrechts. Auch die Schweizer Juden waren bis 1866 von der politischen Teilhabe ausgeschlossen.Âŧ

Erst 1971 stimmten die Schweizer MÃĪnner dafÞr, auch den Frauen das Stimm- und Wahlrecht auf Bundesebene zu gewÃĪhren. Neben Liechtenstein war die Schweiz damit das letzte Land Europas, selbst Tschad (1958) und Iran (1963) waren frÞher dran.

Ebenfalls 1971 Ãķffnete das Volk weiteren BevÃķlkerungskreisen den Zugang zum Stimmrecht: ÂŦSchuldner und Mittellose (wurden) bei Abstimmungen auf Bundesebene zugelassen, auch Strafgefangene und Vorbestrafte dÞrfen nicht lÃĪnger ausgeschlossen werden. Seit 1977 dÞrfen Schweizerinnen und Schweizer mitstimmen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben. Und 1991 wurde das Stimm- und Wahlrechtsalter von 20 auf 18 Jahre gesenkt.Âŧ

Warum geben viele keine Stimme ab?

Einerseits dÞrfen viele nicht mitmachen (zu jung, kein Pass), anderseits verzichten Stimmberechtigte auf einen Urnengang (keine Lust, keine Zeit, dem System entfremdet, enttÃĪuscht, Þberfordert, usw.). FÞr Hesse und Loser sind es in beiden Gruppen ÂŦzu vieleÂŧ.

Dass sich Teilnehmen lohnt, ist fÞr die beiden Historiker Hesse und Loser klar: ÂŦAbstimmen ist keine politische Folklore. Abstimmen wirkt. Mit Stimmzetteln hat die BevÃķlkerung die Schweiz verÃĪndertÂŧ, und lassen mit einem ÂŦUnd wie!Âŧ ihrer Begeisterung freien Lauf. Den Nachweis liefern sie umgehend: ÂŦDie Schweiz kÃķnnte ein Land sein mit nur 3 Landessprachen, 25 Kantonen und ohne Armee. Sie ist es nicht. Weil das Stimmvolk es anders wollte.

ÂŦDie Schweiz wird geformt von

David Hesse und Philipp Loser

Wasser, Wetter, Stein â und Volksabstimmungen.Âŧ

Nicht alle Abstimmungen haben das Land eindeutig und dauerhaft verÃĪndert. Bei BeschlÞssen wie zum ÂŦSchutz der AlpenÂŧ und zur ÂŦBegrenzung der MasseneinwanderungÂŧ ist die Wirkung verklungen; beide Vorlagen wurden angenommen und stehen in der Verfassung, richtig umgesetzt aber wurde beides nie: ÂŦEs fehlen der politische Wille, der Handlungsspielraum, die PhantasieÂŧ, bemÃĪngeln die Buchautoren.

Tour dâHorizont durch die wirksamsten Volksentscheide

In ÂŦHeute Abstimmung!Âŧ legen Hesse und Loser 30 Volksentscheide vor, die mit der alten Zeit brachen und die Schweiz bis heute prÃĪgen. Die beiden Historiker deklarieren ihre Auswahl ÂŦohne Anspruch auf AbsolutheitÂŧ.

In ihrem Streifzug durch wichtige 30 UrnengÃĪnge seit 1848 nennen die Autoren jeweils die Jahrzahl, die Vorlage und setzen, Hesse und Loser sind auch Journalisten, zur Veranschaulichung der Wirkung jedes einzelnen Volksentscheids gekonnt teils streitbare und durchwegs prÃĪgnante Titel. So gekonnt, dass SICHTWEISENSCHWEIZ.CH diese fÞr alle ÂŦGourmetsÂŧ der direkten Demokratie tabellarisch aufbereitet hat.

| Jahr | Abstimmungsvorlage | Wirkung des Volksentscheids von den Buchautoren David Hesse und Philipp Loser in prÃĪgnante Titel gesetzt |

| 1874 | Totalrevision der Bundesverfassung | Mehr Macht fÞr das Volk |

| 1877 | Fabrikgesetz | Innovativer Arbeitnehmerschutz in den Fabriken |

| 1893 | SchÃĪchtverbot | Die erste Volksinitiative grenzt aus |

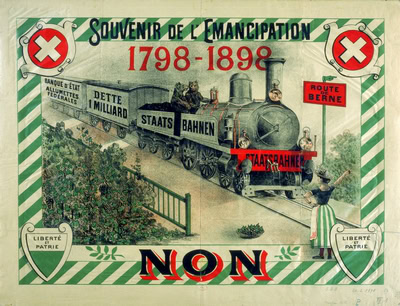

| 1898 | Eisenbahngesetz | Die Geburt der SBB |

| 1915 | Kriegssteuer | Die erste Bundessteuer |

| 1918 | Proporzwahl | Das Ja zur Revolution |

| 1938 | RÃĪtoromanisch | Die viersprachige Schweiz entsteht |

| 1938 | Strafgesetzbuch | Ein humanes Strafrecht in einer Zeit der Gewalt |

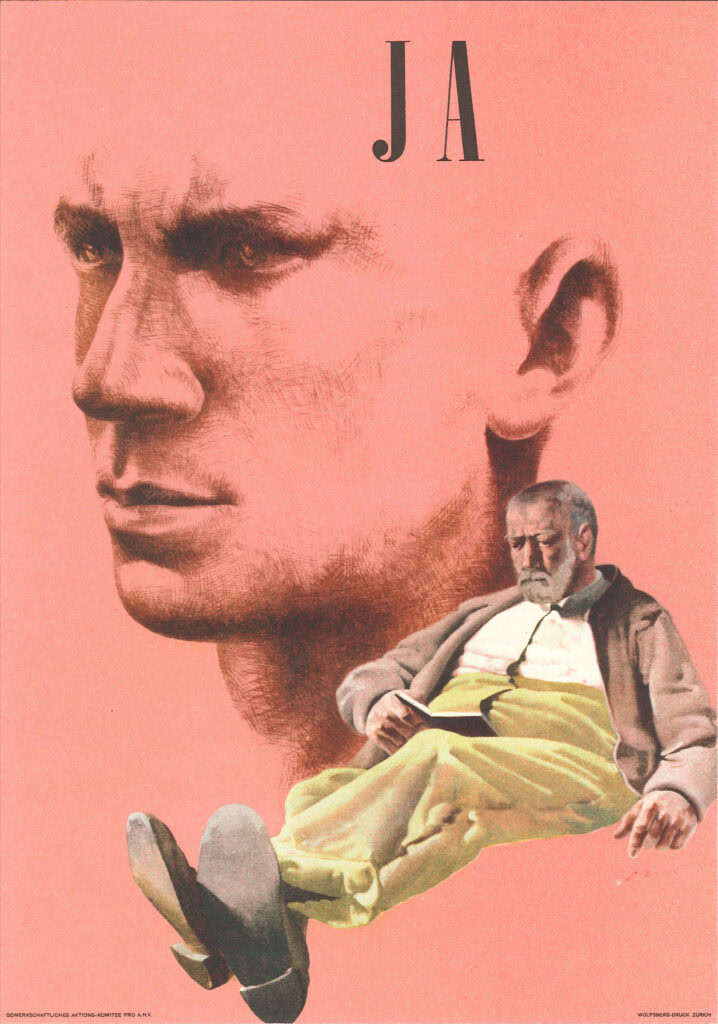

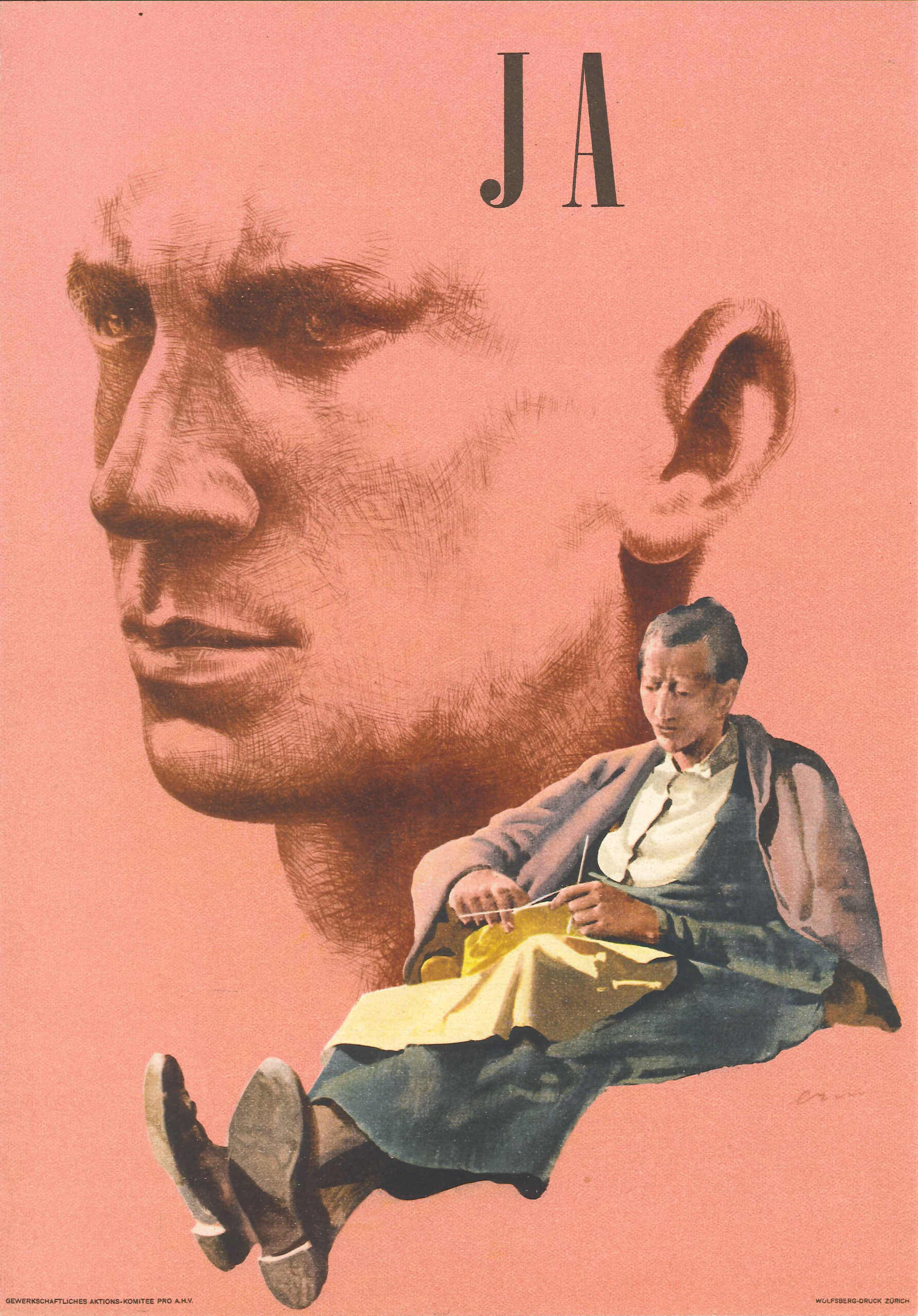

| 1947 | AHV | Sozialstatt statt Sozialismus |

| 1949 | Vollmachten | Das Stimmvolk will zurÞck zur Demokratie |

| 1966 | Auslandschweizer | Die fÞnfte Schweiz wird offiziell |

| 1970 | Ãberfremdung | James Schwarzenbach lanciert die permanente AuslÃĪnderdebatte |

| 1971 | Frauenstimmrecht | Hundert Jahre Kampf |

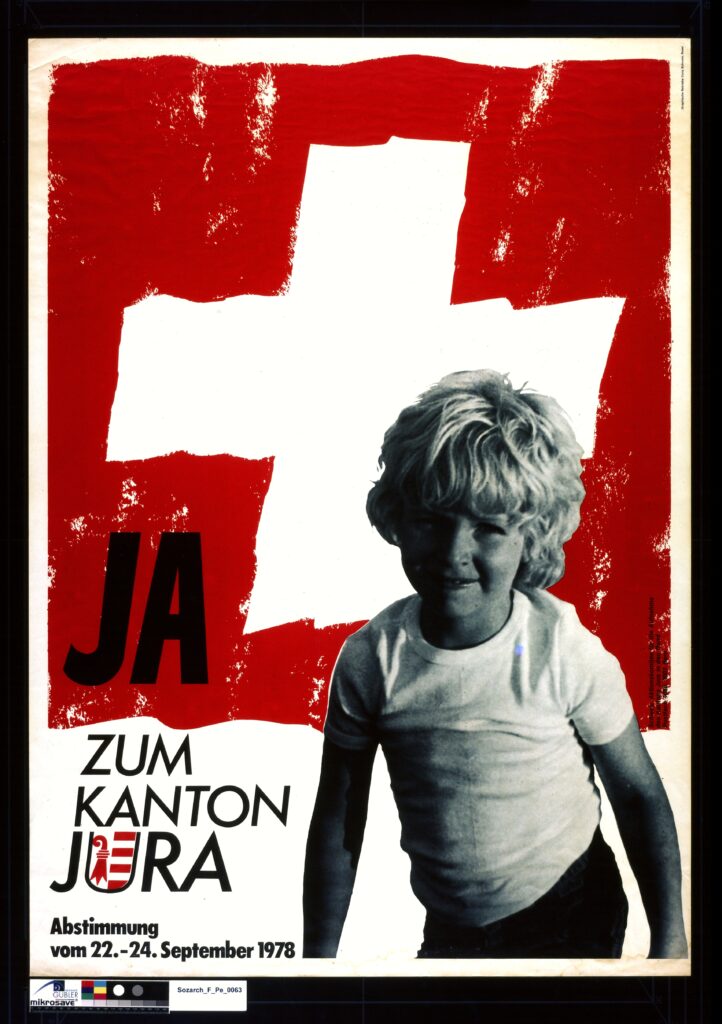

| 1978 | Kanton Jura | Der 26. Kanton entsteht |

| 1980 | Gurtenobligatorium | Anschnallen, bitte! |

| 1985 | Neues Eherecht | Der Abschied vom Paternalismus |

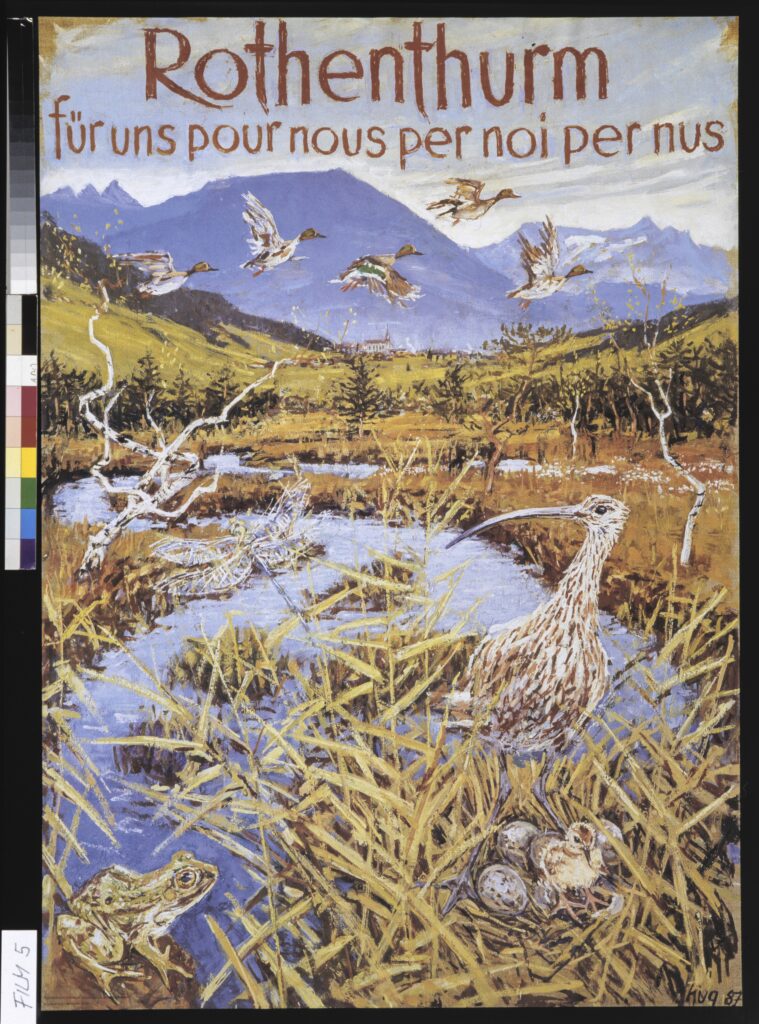

| 1987 | Rothenthurm | Schweiz, Land der Moore |

| 1989 | Schweiz ohne Armee | Das Ende der Schweizer Armee |

| 1990 | Atom-Moratorium | Das Volk stoppt den Bau weiterer Atomkraftwerke |

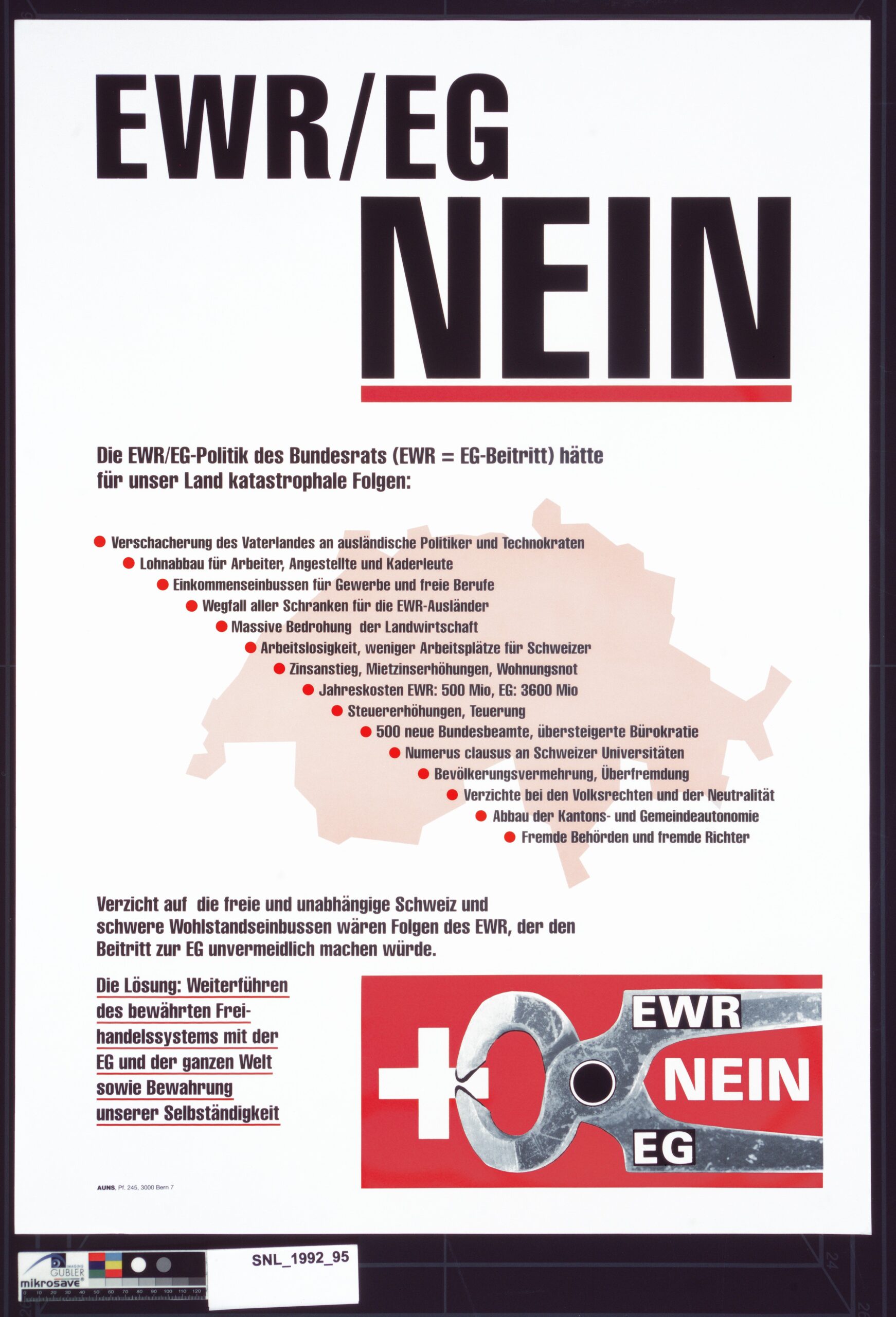

| 1992 | EWR-Beitritt | Die Schweiz wird zur Insel |

| 1994 | Anti-Rassismus-Strafnorm | Was darf man noch sagen? |

| 2001 | Schuldenbremse | Ein freisinniger Exportschlager |

| 2002 | UNO-Beitritt | Der Beitritt zur Welt |

| 2002 | FristenlÃķsung | Wer bestimmt Þber den KÃķrper der Frau? |

| 2004 | Verwahrung | Verwahren und vergessen |

| 2004 | Mutterschaftsversicherung | 20 AnlÃĪufe fÞr eine Mutterschaftsversicherung |

| 2005 | Gentech-Moratorium | Ein Ja zu gentechfreier Nahrung |

| 2010 | Ausschaffung | Das Volk zwingt die Justiz zur HÃĪrte |

| 2013 | Abzocker | Der Bruch mit der Wirtschaft |

| 2014 | Masseneinwanderung | Die Schweiz und der Dichtestress |

Das Volk stellt Weichen â Wirkung und Wandel inklusive

So sehr in jeder Volksabstimmung etwas Ambivalentes steckt, so dingfest und folgenreich fallen Weichenstellungen des Volkes fÞr das Land aus, wie Hesse und Loser in der NZZ am Sonntag anhand zweier Musterbeispiele darlegen.

Beispiel 1: Bei der ÂŦTotalrevisionÂŧ der Bundesverfassung 1874 ÂŦerzwang sich das Volk mehr Macht, schuf das fakultative Referendum, also das Recht auf Einsprache gegen Bundesgesetze und andere Erlasse des Parlaments. Dieses Vetorecht wurde anschliessend von katholisch-konservativen KrÃĪften rege genutzt und erschÞtterte so erstmals die Dominanz des Freisinns. Und es befÃķrderte das Aufkommen politischer Parteien, da jemand die fÞr ein Referendum notwendigen Unterschriften sammeln (erst 30 000, ab 1978 dann 50 000), den Protest koordinieren musste.Âŧ

Beispiel 2: Das ÂŦBundesgesetz betreffend Arbeit in den FabrikenÂŧ, vom Volk 1877 angenommen, ÂŦwar die erste staatliche Regulierung der Wirtschaft. Es fÞhrte in der Fabrik den Normalarbeitstag von 11 Stunden ein (10 Stunden am Samstag), verbot die Fabrikarbeit von Kindern unter 14 Jahren, erliess Vorschriften zu Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz, machte Unternehmer fÞr kÃķrperliche SchÃĪdigungen haftbar und verfÞgte einen ersten (unbezahlten) WÃķchnerinnenschutz. Das Gesetz machte die Schweiz damals international zur Pionierin im Bereich des Arbeitnehmerschutzes.Âŧ

Erlernt und eingeÞbt: Alles kÃķnnen, aber nicht alles tun

Das Stimmverhalten in der Schweiz gilt als ÂŦvernÞnftigÂŧ, ÂŦwenig ÞberraschendÂŧ, vermengt mit ÂŦAusreissernÂŧ oder mit Rissen in der ÂŦStimmbesonnenheitÂŧ, ÂŦaus Wagemut oder WutÂŧ, wie die Autoren ergrÞnden, fÞr die jedoch feststeht: ÂŦEtwas Besseres als die direkte Demokratie ist nicht in Sicht.Âŧ Und doch gibt es Stimmen, die insbesondere vor mehr direkter Demokratie warnen. ÂŦVolksabstimmungen wie in der Schweiz gelten spÃĪtestens seit dem Brexit als riskant, ja gefÃĪhrlich. Wer soll die Menschen daran hindern, an der Urne die Todesstrafe wieder einzufÞhren, die Steuern abzuschaffen, eine Mauer ums Land zu bauen?Âŧ

Angesichts der weitreichenden direktdemokratischen ErmÃĪchtigung hat sich das Schweizer Stimmvolk eine gewisse ZurÞckhaltung angeeignet und diese in Abstimmungen wie dem Verzicht auf sechs Wochen Ferien (2012) oder der Ablehnung eines Mindestlohns (2014) auch sich selber auferlegt. Die RÞcksichtnahme auf Andersdenkende und Minderheiten gelang hierzulande immer wieder erstaunlich gut. ÂŦToleranz und ZurÞckhaltung sind in der Demokratie zentrale Aufgaben fÞr das mÃĪchtige Volk. Alles kÃķnnen, aber nicht alles tun. So darf es weitergehen. In weiteren 676 AbstimmungenÂŧ.

Es ist Hesse und Loser zu wÞnschen, dass dieses lesenswerte und erkenntnisreiche Buch in viele weitere Auflagen geht (und in weitere Landessprachen Þbersetzt wird), gewissermassen als Klassiker einer wirkmÃĪchtigen direkten Demokratie; mit jeder zusÃĪtzlichen Auflage werden die Autoren die eindrÞckliche Zahl der Abstimmungen nachgerade spielerisch erhÃķhen und nachfÞhren dÞrfen: ÂŦIn weiteren x Abstimmungen.Âŧ

Die verkannte Kernkompetenz der Schweiz

Abstimmen ist mehr als ein ÂŦJaÂŧ oder ÂŦNeinÂŧ auf dem Stimmzettel. Volksentscheide sind fÞr die Schweizer BevÃķlkerung mehr als Abstimmungsergebnisse an Zahl und Ziffer. Abstimmungsvorlagen ÂŦbringen alle drei bis vier Monate Hunderttausende Menschen ins GesprÃĪchÂŧ und schaffen, so die Autoren, ÂŦdamit so etwas wie GemeinschaftÂŧ. Darin erhalten die Historiker Hesse und Loser Support aus der Wirtschaft, in der Folge eine Betrachtung, die Þber eine herkÃķmmliche Rezension und bewusst auch Þber das Buch ÂŦAbstimmung heute!Âŧ hinausgeht und BrÞcken zwischen unterschiedlichen Sichtweisen baut.

SICHTWEISENSCHWEIZ.CH-Autor Werner Schaeppi, der Unternehmen, Institutionen und BehÃķrden im Dialog mit vielfÃĪltigen Stakeholdern in komplexen Bauvorhaben begleitet, bezeichnet die Schweiz als ÂŦDas Land der verkannten StÃĪrkenÂŧ – und dieser Befund hÃĪngt direkt mit der Geschichte der direktdemokratischen Praxis zusammen: ÂŦEin Eckpfeiler der Schweizer Erfolgsgeschichte ist der Dialog an der Basis. Diesen Bottom-up-Dialog sehe ich als verkannte Schweizer Kernkompetenz, die im Zuge der Globalisierung an Relevanz zu verlieren droht.Âŧ Die Schweiz dÞrfe selbstsicherer auftreten, schreibt Schaeppi: ÂŦUnser Land darf fÞr mich gegenÞber Europa und der Welt lautstark und mit Stolz sein basisdemokratisches Bottom-up-Modell als Gegenpol zum dominierenden Top-down-Modell vertreten.Âŧ

Weder mit ihrem Ãķkonomischen Gewicht noch mit militÃĪrischer StÃĪrke kÃķnne die Schweiz zur LÃķsung politischer Herausforderungen beitragen, dazu eignet sich fÞr Schaeppi hingegen die Schweizer Dialog-Kultur, namentlich ÂŦErfahrung und Wissen im Umgang mit unterschiedlichen Standpunkten und Interessen.Âŧ Vielleicht ist dies die DNA der Schweiz, ist dieser Asset der eigentliche Exportschlager der Schweiz.

Unternehmer und Sozialpsychologie Werner Schaeppi identifiziert ÂŦWertschÃĪtzungÂŧ und ÂŦSichtbarkeitÂŧ als Errungenschaften, die hierzulande gelernt sind: ÂŦDie Schweizer Kommunikationstugend basiert auf dem Fakt, dass sie jedermann eine Stimme gibt. Jeder hat das Recht und darf im GefÞhl leben, dass seine Meinung es wert ist, gehÃķrt zu werden. Dieses Empfinden ist die Basis unseres SelbstverstÃĪndnisses, unserer kollektiven und individuellen IdentitÃĪt.Âŧ

Volksabstimmungen befÃķrdern Dialog-Kultur ÂŦmade in SwitzerlandÂŧ

Fazit: ÂŦAbstimmen ist mehr als das ErgebnisÂŧ, schreiben Hesse und Loser und verweisen zu Recht darauf, dass direktdemokratische Abstimmungsvorlagen die Schweizer BevÃķlkerung regelmÃĪssig ins GesprÃĪch bringen â Þber alles MÃķgliche, meist Þber Weichenstellungen.

Die Willensnation Schweiz ÂŦwurde durch die jahrzehntelange direktdemokratische Praxis stabilisiert, wenn nicht Þberhaupt erst ermÃķglichtÂŧ, ergrÞndet der Politologe Hanspeter Kriesi.

Diese jahrzehntelang eingeÞbte Praxis basierend auf dem ÂŦBottom-up-DialogÂŧ hat in diesem Land eine StÃĪrke entwickelt, die Werner Schaeppi auf dieser Plattform als ÂŦSchweizer KommunikationstugendÂŧ bezeichnet.

So stehen direkte Demokratie und Bottom-up-Dialogkultur regelmÃĪssig und praktisch in einem Wechselspiel. Der Dreiklang mit Reden, Verhandeln und Abstimmen tut den Menschen gut. Und tut der Schweiz als Land gut.

KurzportrÃĪt David Hesse und Pilipp Loser

Buchempfehlung

David Hesse, Philipp Loser: Heute Abstimmung! 30 Volksentscheide, die die Schweiz verÃĪndert haben. Limmat-Verlag, ZÞrich 2024.

Hauptbildnachweis: ÂŦJa.Âŧ Hans Erni. 1947. Zwei Plakate zur AHV-Abstimmung. Der KÞnstler Hans Erni malte eine Version mit Frau (Hauptbild) und eine Version mit Mann (siehe nachstehend im Service-Kapitel). Die beiden Plakate zur GrÞndung der staatlichen Altersvorsorge 1947 kommen ohne das SchlÞsselwort ÂŦAHVÂŧ aus. Bild: Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB.

Lesehinweis auf SICHTWEISENSCHWEIZ.CH: Stimmrechtsalter 16.

Service: Einige Abstimmungsplakate zur Illustration

Die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Judith Arnold bezeichnet das ÂŦZiel von Abstimmungsplakaten, das Stimmvolk von einer Vorlage zu Þberzeugen oder abzuraten, indem die positiven oder negativen Folgen argumentativ entfaltet oder affektiv vor Augen gefÞhrt werden.Âŧ

Zur Illustration folgt eine kleine Auswahl an Bild- und Textplakaten zu Abstimmungen in der Geschichte der direkten Demokratie in der Schweiz â in chronologischer Folge.

Es wurde noch kein Kommentar verÃķffentlicht.