Es ist noch nicht lange her, da war der Name Susanna Caroline Faesch bzw. Caroline Weldon in der Schweiz unbekannt.

In den USA war die Person unter dem unkorrekten Namen Catherine Weldon vertraut und kam in den wichtigen Biografien von Sitting Bull vor.

Nur gelang es in den Vereinigten Staaten niemandem, den ursprÞnglichen Familiennamen von Caroline Weldon und deren Herkunft herauszufinden.

Als ich einmal bei einem Mitglied der weitverzweigten Basler Familie Faesch eingeladen war, erfuhr ich von einer Ahnin, dass Susanne Caroline die SekretÃĪrin und Beraterin von Sitting Bull gewesen sei.

Im Familienarchiv fand sich nur das Geburtsdatum und die Angaben zur VermÃĪhlung von Susanna Carolina Faesch. Bald hatte ich mich mit Daniel Guggisberg, einem Auslandschweizer in den USA, kurzgeschlossen. Der Kaufmann und Historiker stellte mir umfangreiches Text- und Bildmaterial Þber Susanna Carolina Faesch bzw. Caroline Weldon zur VerfÞgung. Im Gegenzug versorgte ich ihn mit Material aus dem Staatsarchiv Basel, das teilweise erst in mÞhseliger Arbeit transkribiert werden musste. Nach dreijÃĪhriger Recherche konnte ich 2021 meinen historischen Roman ÂŦDie ZwischengÃĪngerin â Das abenteuerliche Leben der Susanna Carolina FaeschÂŧ verÃķffentlichen.

Wer war diese Frau, die in ihrem Leben mehrmals ihren Namen wechselte und fÞr die viktorianische Zeit Þberaus emanzipiert erscheint?

Alles begann in Basel

Als Susanna Carolina Faesch am 4. Dezember 1844 in Kleinbasel geboren wurde, ahnte niemand, welchen Lebensweg sie dereinst einschlagen wÞrde. Sie war das jÞngste von drei Kindern des Milizhauptmanns und Bannwarts Johann Lucas Faesch und der Anna Maria Barbara, geborene Marti. Die Familie Faesch hatte im 17. Jahrhundert zu den reichsten und einflussreichsten Clans der Stadt Basel gehÃķrt, aber Lucas Faesch, der als SÃķldner in der franzÃķsischen Armee gedient hatte, gehÃķrte â wie schon sein Vater â nicht mehr zur Basler Elite. Die Familie wohnte im Bannwarthaus am FlÞsschen Wiese, das bei KleinhÞningen in den Rhein mÞndet. Somit wuchs unsere Protagonistin auf dem Land auf, denn die Stadtmauer von Kleinbasel lag noch ein ganzes StÞck weit entfernt.

1848 betrat der deutsche Arzt und RevolutionÃĪr Dr. Karl Heinrich Valentiny die BildflÃĪche. Barbara Faesch verliebte sich in ihn und trennte sich von ihrem Ehemann. Es kam zur Scheidung, deren Protokoll wichtige Informationen enthÃĪlt. Frau Faesch zog mit Susanna Carolina in das Dorf Biederthal im Elsass, wo sie wohl zum Gesinde des Barons FrÃĐdÃĐric Reich de Reichenstein gehÃķrte. Carolina hatte wohl in Biederthal die MÃķglichkeit, einige Grundkenntnisse des FranzÃķsischen zu erwerben. Ihr Geliebter Valentiny reiste bereits 1849 nach Brooklyn, um dort eine Arztpraxis zu erÃķffnen.

1852 fuhren auch Barbara und die achtjÃĪhrige Carolina â wohl von Le Havre aus â Þber den Atlantik. Noch im selben Jahr heiratete Barbara Faesch Dr. Valentiny, der darauf Susanna Carolina adoptierte. Es gab Þbrigens schon vor Susanna Carolina ein Mitglied der Familie Faesch, das in den Vereinigten Staaten Furore machte: Johann Jacob Faesch (1729-1799), der zum Kreis George Washingtons gehÃķrte und an der Ausarbeitung der ersten US-Verfassung beteiligt war.

Jugend, Ehe und Emanzipation

Caroline â wie sie jetzt genannt wurde â genoss aufgrund des Status ihres Stiefvaters in Brooklyn sicherlich eine gute schulische Bildung. In ihrer Jugend gewÃĪhrte sie einmal zum Leidwesen ihrer Eltern einem umherziehenden Indigenen Unterschlupf und Verpflegung; das war ein prÃĪgendes Ereignis in ihrem Leben.

1863 brachen in New York wÃĪhrend des Sezessionskrieges gewaltsame AufstÃĪnde aus (Draft Riots). Wohl aus SicherheitsgrÞnden schickten die Valentinys Caroline fÞr eine Zeitlang in die Schweiz, wo sie ihren Vater Lucas, ihren Bruder Albert und weitere Verwandte traf und sogar mit ihrer Familie eine Badekur in Baden machte. Von dieser Reise wissen wir nur aufgrund eines Briefs von Lucas Faesch, der im Original im Staatsarchiv Basel erhalten geblieben ist.

Als sich die UmstÃĪnde in den USA beruhigt hatten, kehrte Caroline 1865 nach Brooklyn zurÞck. 1866 heiratete sie einen Freund und Berufskollegen ihres Stiefvaters, den aus Schaffhausen stammenden Dr. Bernhard Claudius Schlatter. Die Ehe war unglÞcklich und blieb kinderlos. Im Juni 1876 verliess Caroline Schlatter ihren Ehemann und lebte kurzzeitig unter falschem Namen mit Christopher J. Stevenson in einer Mietwohnung in Hoboken (New Jersey). Stevenson war bereits verheiratet und kehrte zu seiner Familie zurÞck, als er erfuhr, dass Caroline von ihm schwanger war. Wohl Anfang 1877 brachte sie einen Jungen zur Welt, den sie Christie nannte. Caroline kehrte in ihr Elternhaus zurÞck, und ihr Ehemann Schlatter reichte die Scheidung ein, die 1883 rechtskrÃĪftig wurde. In der viktorianischen Ãra mussten sich Frauen wie Caroline als Witwe ausgeben, um von der Gesellschaft nicht geÃĪchtet zu werden. Um 1880 herum muss sich Carolines Interesse fÞr die indigenen VÃķlker Nordamerikas vertieft haben.

Eine couragierte Entscheidung mit Folgen

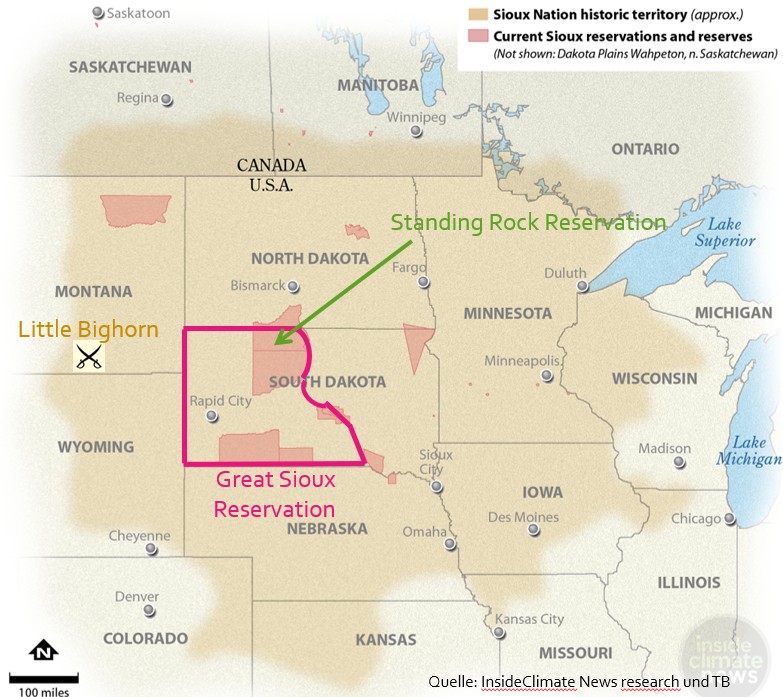

1887 starb Carolines Mutter und hinterliess ihrer Tochter genÞgend Geld, dass damit ein Neuanfang und eine Neuausrichtung mÃķglich wurden. Zu diesem Neustart gehÃķrte auch der Namenswechsel zu Caroline Weldon; sie nahm diesen Namen an, ohne mit einem Mr. Weldon verheiratet zu sein. Bereits 1888 reiste Weldon ins Dakota-Territorium, um Sitting Bull, den Chief der Hunkpapa Lakota Sioux aufzusuchen, der sich selbst Tatanka Iyotake (wÃķrtlich: ÂŦsich setzender BulleÂŧ) nannte. Dieser erste Anlauf missglÞckte jedoch. Caroline Weldon war aufgrund ihres Interesses fÞr die BÞrgerrechte der Indigenen der National Indian Defense Association (NIDA) beigetreten, die von den QuÃĪkern Dr. Thomas und Cora Bland in Washington geleitet wurde. Bereits als 1874 in den Black Hills in South Dakota Gold gefunden wurde, hielt sich Washington nicht mehr an die umfassenden Zusagen des Vertrags von Laramie im Jahre 1868, in welchem den Sioux die Great Sioux Reservation zugesagt worden war. Unterdessen gab es nur noch wenige kleinere Reservate, unter anderem die Standing Rock Reservation, wo auch Sitting Bull lebte, der bereits zu Lebzeiten als ÂŦSieger von Little Big HornÂŧ eine Legende darstellte. Er erhielt Briefe aus aller Welt, wurde oft fotografiert und hatte viele Besucher im Camp, das alles andere als ein einsamer und idyllischer Ort in der PrÃĪrie war.

ÂŦIn Bewunderung fÞr Carolines Engagement gab ihr Sitting Bull den Lakota-Ehrennamen Toka Heya Mani Win (ÂŦDie Frau, die vorausgehtÂŧ).Âŧ

Thomas Brunnschweiler, Buchautor

In den Jahren 1889 und 1890 konnte Caroline Weldon ihren Lebenstraum erfÞllen: Sie lebte jetzt im Lager von Sitting Bull am Grand River und wurde die SekretÃĪrin, Ãbersetzerin und FÞrsprecherin des Chiefs. In erster Linie versuchte sie als NIDA-Vertreterin die Folgen des Dawes Acts abzumildern, der bereits grosse Teile der Great Sioux Reservation enteignet hatte. Das Land der Sioux sollte parzelliert werden, was zur Folge hatte, dass an eine Ãķkonomische und kulturelle Autonomie der Indigenen nicht mehr zu denken war. Die Ureinwohner waren nun auf Gedeih und Verderb auf die Hilfe der Weissen angewiesen. Die Kinder der Sioux wurden in den Boarding Schools ihrer Tradition beraubt; viele flohen von dort oder begingen sogar Suizid. In Bewunderung fÞr Carolines Engagement gab ihr Sitting Bull den Lakota-Ehrennamen Toka Heya Mani Win (ÂŦDie Frau, die vorausgehtÂŧ).

Daniel Guggisberg, der beste Kenner der Materie in den USA, schreibt: ÂŦDer Name passte gut zu ihr, als Frau und Aktivistin war sie ihrer Zeit im viktorianischen Amerika weit voraus.Âŧ 1890 holte Weldon ihren etwa 13-jÃĪhrigen Sohn Christie nach Standing Rock. Die weisse Frau im Lager Sitting Bulls wurde vom Indianeragenten James McLaughlin, von den Siedlern und von der nationalen Presse mit Misstrauen und Argwohn betrachtet, was zu einer gut dokumentierten Verleumdungskampagne fÞhrte. Als die sogenannte Geistertanz-Bewegung den Westen erfasste und die Angst vor IndianeraufstÃĪnden schÞrte, warnte Weldon Sitting Bull. Die Regierung werde dessen Duldung der Bewegung als Vorwand fÞr ein gewaltsames Eingreifen nutzen. Sie sollte Recht behalten. Als sich die Aussichten verdÞsterten, verliess Caroline Weldon mit ihrem Sohn desillusioniert die Standing Rock Reservation. Auf der Flussfahrt nach Kansas City (Missouri) starb ihr Sohn Christie an einer Sepsis. In Sioux City wurde Weldons GepÃĪck gestohlen, sodass sie mittellos bei ihrem Neffen, dem Sohn ihrer bereits verstorbenen Schwester Elisabeth, eintraf. Kurz darauf wurden Sitting Bull und sein Sohn Crow Foot von der Indianerpolizei von Standing Rock ermordet, und es kam kurz darauf zum Massaker von Wounded Knee. All dies Þberschattete das Leben von Weldon, die kurze Zeit danach nach Brooklyn zurÞckkehrte.

Letzte Jahre und Tod

Ãber die spÃĪteren Jahre von Caroline Weldon ist wenig bekannt. Sie hatte in den Jahren 1889 und 1890 vier PortrÃĪts von Sitting Bull gemalt, alle nach fotografischen Vorlagen. Drei Bilder sind erhalten geblieben; das vierte gilt als verschollen. Weldon war eine begabte Sonntagsmalerin, aber keine anerkannte KÞnstlerin. Das erst kÞrzlich wiederentdeckte GemÃĪlde ist von der kÞnstlerischen QualitÃĪt her das beste.

Caroline Weldon verdiente nach ihrer RÞckkehr nach Brooklyn ihren Lebensunterhalt nachweislich in einem GeschÃĪft fÞr Stickereien. Zu einem unbekannten Zeitpunkt konvertierte die geborene Reformierte zum rÃķmisch-katholischen Glauben und war Mitglied der katholischen Pfarrei St. Agnes in Brooklyn.

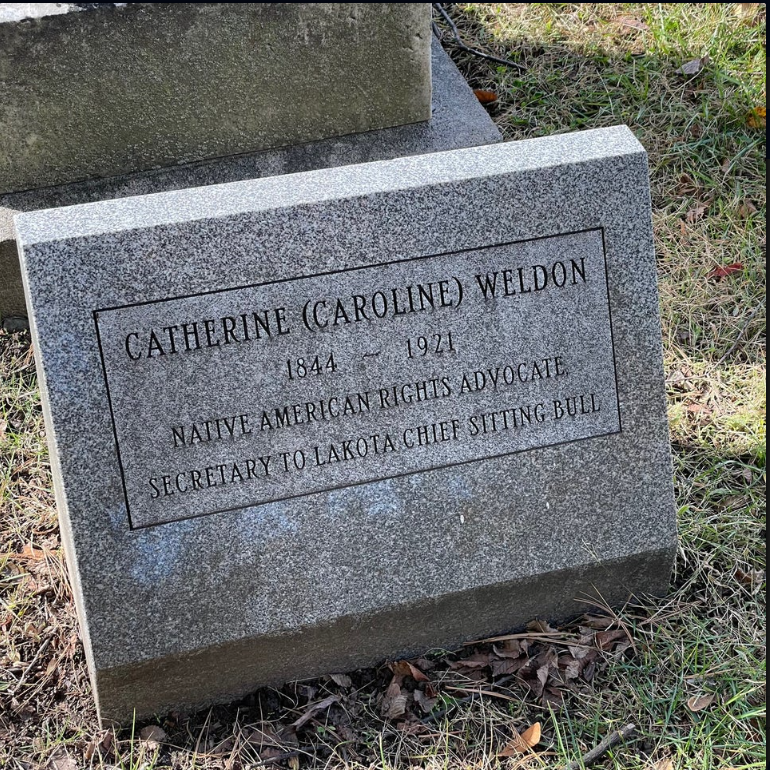

Am 15. MÃĪrz 1921 starb Weldon im Holy Family Hospital in Brooklyn. Todesursache waren schwere Verbrennungen, die sie sich bei einem Kerzenbrand in ihrer Wohnung zugezogen hatte. Dort verbrannten wohl auch ihre Þbriggebliebenen Aufzeichnungen, sofern es solche Þberhaupt gab. Das Grab Weldons befindet sich beim Familiengrab der Valentiny auf dem Green-Wood Cemetery.

Das Schicksal dieser emanzipierten, mutigen Frau kam erst 1928 durch den Historiker Stanley Vestal wieder ans Licht einer breiteren Ãffentlichkeit. IrrtÞmlicherweise identifizierte Vestal die Absenderin von Briefen an Sitting Bull als ÂŦCatherineÂŧ Weldon, ein Fehler, der auch in Weldons Biografie ÂŦWoman Walking AheadÂŧ von Eileen Pollack (2001) Þbernommen wurde. Der Hollywood-Film ÂŦWoman Walks AheadÂŧ (2018) mit Jessica Chastain in der Hauptrolle dramatisierte und romanisierte Weldons Wirken bei den Sioux und enthÃĪlt mehrere gravierende historische Fehler.

Der Autor dieses Artikels verÃķffentlichte 2021 den historischen Roman ÂŦDie ZwischengÃĪngerin. Das abenteuerliche Leben der Susann Carolina FaeschÂŧ, der das fiktionale Personal aber in einem Schlussteil namentlich ausweist und sich in der ÃberbrÞckung historisch blinder Flecken an historische PlausibilitÃĪten hÃĪlt. Ohne die tatkrÃĪftige Mithilfe von Daniel Guggisberg wÃĪre dieses Buch niemals zustande gekommen. Der Schweizer Schriftsteller Alex Capus publizierte 2022 seinen Roman ÂŦSusannaÂŧ, der aber zeigt, dass der Autor wenig recherchiert hat und seine eigene verklÃĪrte Sicht auf Weldons Leben fiktionalisiert, ohne die in den USA lÃĪngst bekannten Fakten zu berÞcksichtigen.

Susanna Carolina Faesch alias Caroline Weldon gehÃķrt neben Johanna Spyri, Emilie Kempin-Spyri, Julie von May von Rued, Helene von MÞlinen, Caroline Farner und Marie Heim-VÃķgtlin zu den bedeutendsten Schweizer Frauengestalten des 19. Jahrhunderts.

Caroline Weldon taugt heute unter den Schweizer Auswanderern viel stÃĪrker als Vorbild als der dubiose ÂŦGeneralÂŧ Johann August Sutter, der lange als Held gesehen und verklÃĪrt wurde, in Wirklichkeit aber ein Abenteurer, MilizenfÞhrer und KindersklavenhÃĪndler war.

Buchempfehlung

KurzportrÃĪt Thomas Brunnschweiler

Bibliografie

Daniel Guggisberg: Toka Heya Mani Win â Die Frau, die vorausging. Das Leben und die Geschichte von Caroline Weldon, in: Amerindian Research, Bd. 20/3 (2025), Nr. 77.

Caroline Weldon, in: http//de.wikipedia.org.

Caroline Weldon, in: http//en.wikipedia.org.

Samuel M. SchÞppach-GuggenbÞhl: Carolina Faesch / Caroline Weldon, in: Historisches WÃķrterbuch der Schweiz (HLS).

Es wurde noch kein Kommentar verÃķffentlicht.