Patriotismus ist im heutigen Politspektrum rechts angesiedelt. Die bisherigen Versuche, ihn aus dieser Vereinnahmung zu befreien und an andere Vorstellungen von Liebe zum eigenen Land anzuknüpfen, haben wenig gefruchtet. – Eine historische Auslegeordnung.

Die Begriffe «Patriotismus» und «Patrioten» standen schon immer unter einem gewissen Generalverdacht. Das lateinische Wort «patria» (Vaterland) bezeichnet meist das Geburtsland oder die Heimat. Seltsamerweise hat sich das Wort «Mutterland» nur im Zusammenhang mit Kolonien oder der Herkunft von Dingen durchgesetzt.

Das auf Cicero zurückgehende Sprichwort «Ubi bene, ibi patria» [1] (Wo es mir gut geht, da ist meine Heimat) entkoppelt das Wort «patria» von einem möglichen nationalistischen, ja sogar geografischen Zusammenhang. Tatsächlich ist die Zwiespältigkeit des Begriffs «Patriotismus» darauf zurückzuführen, dass viele Menschen Patriotismus mit Nationalismus verwechseln oder gar gleichsetzen.

Allerdings ist dieser Verdacht nicht ganz von der Hand zu weisen, denn da gibt es eine Bewegung, die sich «Patrioten Schweiz» nennt und durch nationalkonservative und teils rechtspopulistische Positionen auffällt. Die «Patrioten Schweiz» erfüllen fast idealtypisch die Definition der nationalistischen Patrioten: Ablehnung einer stärkeren Anbindung an die EU, Kritik an Migration und Asylpolitik, Betonung von traditionellen Schweizer Werten, Skepsis gegenüber Eliten und Medien, Kritik der Globalisierung und Ruf nach mehr Sicherheits- und Ordnungspolitik. Diese Bewegung steht zwar rechts des politischen Spektrums, aber es gibt auch innerhalb der bürgerlichen Parteien nationalpatriotische Tendenzen. Ebenfalls zu einer negativen Konnotation des Begriffs «patriotisch» hat die Pegida, die «Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes» beigetragen, eine islam- und fremdenfeindliche, völkische, rassistische und rechtsextreme Organisation in Deutschland.

Gibt es die Urschweiz?

Der nationalistische Patriotismus beruft sich gerne auf identitätsstiftende Mythen und pflegt das einseitig interpretierte Klischee von Urschweizer Werten. Der Begriff «Urschweiz» für die drei Waldstätte kommt – wer hätte das gedacht! – erstmal im Essay «Der Schweizer Bürgerkrieg» von Friedrich Engels aus dem Jahre 1847 vor. [2] Dem Grimmschen Wörterbuch entging dieser älteste Beleg, denn es verweist nur auf Gottfried Kellers nachgelassene Schriften von 1893.

Engels Schrift ist eine durchaus vergnügliche Lektüre. Er entmythologisiert, ja dekonstruiert die Vorstellung einer «urschweizerischen Demokratie», die er als unzivilisiert, gegenüber jeglicher Neuerung unaufgeschlossen und reaktionär bezeichnet: «Die Demokratie der zivilisierten Länder, die moderne Demokratie, hat also mit der norwegischen und urschweizerischen Demokratie durchaus nichts gemein.» [3] Im Gegenteil stellt er die «Urschweizer aus dem Sonderbund» als Handlanger der repressiven, antirepublikanischen Kräfte in Europa dar und findet dazu zahlreiche Beispiele aus der Geschichte; er denkt dabei vor allem an die Reisläuferei.

Engels verwendete den Begriff «Urschweiz» also durchaus kritisch. Die Glorifizierung der Urschweiz sah er als Strategie, in der Eidgenossenschaft liberale Reformen zu verhindern. Die Gegenspieler der liberalen urbanen Kräfte in der Schweiz erkannte Engels in den konservativen, katholischen Kantonen, dem Sonderbund. Wer heute «Urschweizer Werte» (Original Swiss Values) propagiert, denkt eher an Freiheit, Solidarität, Verantwortung, Ehrlichkeit und Bescheidenheit, Pünktlichkeit, Höflichkeit, Toleranz und Respekt, eine für den Wandel offene Tradition, Konsens und Dialogfähigkeit. Wobei sich die Frage stellt, ob diese Werte nicht eher allgemeingültig sind als spezifisch schweizerisch. Es besteht noch immer die Gefahr, eine idealisierte «Urschweiz» – gleichsam das gesellschaftliche Paradies und den Sonderfall in Europa – als Kontrast zu einer liberalen und offenen Schweiz aufzubauen. Deshalb ist auch die Liebe zur Schweiz durchaus janusköpfig wie der Gott Janus von Neapel, der zwei Gesichter hat.

Der nationalistische Patriotismus

In der Schweiz pflegt die SVP einen nationalistischen Patriotismus, etwas weniger auch die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU), von den rechtsextremen Gruppierungen zu schweigen. In der Vergangenheit war General Ulrich Wille ein Vertreter des nationalistischen Patriotismus; er ist bis heute umstritten aufgrund seiner Sympathien für das Deutsche Reich. Jean-Marie Musy, Bundesrat in der Zwischenkriegszeit, kann ebenfalls als nationalistischer Patriot gesehen werden, obwohl er – im Grunde sehr unpatriotisch – Kontakte zu nationalsozialistischen Kreisen pflegte. Heute kann man zu den nationalistischen Patrioten etwa Christoph Blocher, Roger Köppel und Andreas Glarner (alle SVP) zählen.

Der nationalistische Patriotismus lässt sich meist leicht an gewissen äusseren Symbolen erkennen: dem exzessiven Gebrauch des Schweizerkreuzes, dem öffentlichen Einsatz der Freiheitstrychler, der Instrumentalisierung des Edelweisshemds («Zeig au du Edelwiiss!», Junge SVP) [4]. Es liegt auf der Hand, dass die nationalistischen Patrioten die Engels’sche Interpretation der Urschweiz als Blasphemie ansehen.

Wenn eine nationalkonservative Partei erst einmal definiert hat, was Patriotismus ist, folgt als nächster Schritt, zu definieren, was er nicht ist. Jemandem Patriotismus abzusprechen, war schon immer eine effektive Art und Weise, Menschen auszugrenzen und zu diskreditieren. Der Begriff des «vaterlandslosen Gesellen» wurde im Laufe der Geschichte gegen verschiedene Gruppen angewendet: Linke, Juden, «romtreue» Katholiken.

Kein Wunder, dass Intellektuelle sich immer wieder am Begriff des Patriotismus abarbeiten. Der Luzerner Künstler und Autor René Gisler stellte in seinem Buch «Der Enzyklop. Ein Wörterbuch» folgenden Eintrag vor: «pa ¦ tri ¦ di ¦ o ¦ tisch, die Patridiotie, gierlandene Heimaterienverkalkung, der Patridiot.» [5] Dieser witzige Neologismus ist natürlich eine ironische Kritik an einem dumpfen nationalistischen Patriotismus, aber kein Frontalangriff auf den Patriotismus an sich.

Kultureller Patriotismus

Wer die Heimat wirklich liebt, interessiert sich primär für deren Kultur. Zu ihr gehören historisch und architektonisch wertvolle Gebäude, traditionelle Gebräuche, Musik und Kunst, aber auch jene kulturellen Neuzugänge, die durch die Zuwanderung von Gruppen aus dem Ausland die Schweiz bereichern. Ich möchte ein Beispiel für das Auseinanderklaffen von nationalem und kulturellem Patriotismus erwähnen. In Reinach (BL) gab es das sogenannte Taunerhaus, ein Arbeiterhaus aus dem 19. Jahrhundert, das im Taunerquartier stand. Das kleine Wohn- und Arbeitshaus war der letzte Zeuge einer Ära und daher schützenswert. Dummerweise stand es genau dort, wo Renditeneubauten geplant wurden. Es gab Pläne, das Haus zu erhalten und als kulturellen Treffpunkt zu nutzen. Es kam zu einem Abstimmungskampf pro oder kontra den Erhalt des Objekts. Im Grunde hätte die SVP, die sich angeblich stets für Tradition und heimatliche Geschichte einsetzt, für den Erhalt sein sollen. Das Gegenteil war der Fall. Obwohl die Universität Basel die Monografie «Das Taunerhaus von Reinach» vorlegte, behaupteten zwei SVP-Vertreter auf einem Podium, das Haus sei gar kein Taunerhaus, und sie wüssten es als alteingesessene Reinacher besser als der «Professor in Basel». Am Ende siegten der Portemonnaie-gestützte Chauvinismus, das Gewinndenken und der Antiintellektualismus der Rechten gegen die historisch begründeten Argumente der Bewahrer und gegen den kulturellen Patriotismus. Im Juni 2006 musste die Presse vermelden, das Taunerhaus werde abgerissen. So wurden die parteimässig Konservativen zu den Totengräbern eines wertvollen Kulturguts, und die ideologisch eher Linken und Grünen hatten das Nachsehen.

Dem kulturellen Patriotismus geht es nicht um Nationalstolz oder politische Interessen, sondern um die gefühlsmässige Verbundenheit mit den kulturellen Errungenschaften der Heimat. Er ist offen, inklusiv, kritikfähig, nicht staatlich gebunden und schielt nie nach der Macht. Dem kulturellen Patriotismus geht es zudem um die historische Wahrhaftigkeit und nicht um Fiktionen, die man immer noch als historische Fakten ausgibt.

Liberaler Patriotismus

Sobald die Liebe zum eigenen Land mit liberalen Werten wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, Pluralismus, Diversität und Demokratie verbunden wird, sprechen wir von liberalem Patriotismus. Er grenzt sich klar von nationalistischem oder chauvinistischem Denken ab. Zu den Kernelementen dieses liberalen Patriotismus gehört der Verfassungspatriotismus, wonach der Staat nicht aufgrund ethnischer Zugehörigkeit oder seiner Geschichte geliebt wird, sondern wegen seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Liberale Patrioten lieben ihr Land, ohne es in irgendeiner Weise unkritisch zu verklären.

Genauso gehört Inklusivität zu den wichtigen Elementen dieses Patriotismus, und damit auch die Ablehnung eines exklusiven Nationalismus. Liberaler Patriotismus bekennt sich zur Weltoffenheit und zur Offenheit gegenüber anderen Kulturen. Als liberale Patrioten können in der Schweiz gelten: Henri Druey (1799–1855), einer der Gründerväter des modernen Bundesstaates, Alfred Escher, ein liberaler Politiker und Unternehmer, der für eine wirtschaftlich starke und unabhängige Schweiz gekämpft hat, und auch Fathi Derder, ein ehemaliger FDP-Nationalrat und Journalist, der sich für eine moderne, offene Schweiz einsetzte. Derder, der im Januar 2025 verstarb, war liberal, europafreundlich und dabei klar patriotisch.

Linker Patriotismus

Wie bereits erwähnt, haben es Linke am schwersten, als richtige Patrioten wahrgenommen zu werden. Sie teilen die Engels’sche Entmystifizierung der Urschweiz und kritisieren fast durchwegs den Nationalismus, setzen sich aber für die Verteidigung demokratischer und sozialer Werte der Schweiz ein. Zu diesen Werten gehört die Liebe zur kulturellen Vielfalt, zu föderalen Strukturen und zur direkten Demokratie; abgelehnt werden Fremdenfeindlichkeit und der wirtschaftliche Neoliberalismus. Man könnte auch von einem kritischen oder progressiven Patriotismus sprechen, der eher zukunfts- als vergangenheitsorientiert ist. Als Vertreter eines solchen linken Patriotismus sind etwa Jean Ziegler, Andreas Gross oder Helmut Hubacher zu nennen, wobei Ziegler hinsichtlich seiner politischen Wertungen oft problematische Ansichten vertreten hat. Solche blinden Flecke in der Wahrnehmung von diktatorischen Regimen kommen aber auch bei Vertretern des nationalistischen Patriotismus vor.

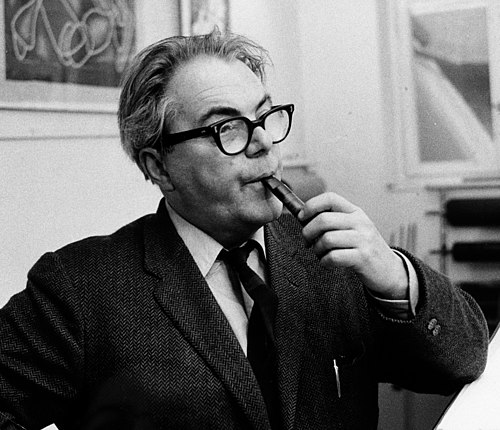

Schriftstellern wie Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt oder Niklaus Meienberg wurde und wird oft fehlender Patriotismus vorgeworfen. Frisch vertrat das, was man als einen «republikanischen» oder «reflektierten» Patriotismus bezeichnen könnte. Zeitlebens setzte er sich mit seiner Heimat auseinander. Am bekanntesten in dieser Hinsicht ist wohl sein Werk «Wilhelm Tell für die Schule» [6] In diesem kurzen Prosawerk «entheroisiert» der Autor die Schweizer Sage um Wilhelm Tell und auch das gleichnamige Drama Schillers. Immer wieder hinterfragte Frisch die Mythen des Nationalstolzes, die Neutralität der Eidgenossenschaft und die Selbstzufriedenheit ihrer Bürgerinnen und Bürger. In seinen Tagebüchern zeigt sich, wie ernst es Frisch mit der Rolle der Einzelnen im Staat war. Gerade bei ihm wird glaubhaft, dass es einen illusionslosen und reflektierten Patriotismus geben kann.

Auch bei Friedrich Dürrenmatt zeigt sich ein kritisch-republikanischer Patriotismus. In seinem literarischen Text «Das gemästete Kreuz» setzt sich Dürrenmatt mit dem Thema Patriotismus und Militär auseinander und benutzt den fiktiven Fussballclub F. C. Helvetia 1291, um eine Karikatur der Schweizer Geschichte zu zeichnen. Und in seinem Stück «Romulus der Grosse» [7] warnt Dürrenmatt: «Man soll vor allem gegen sein Vaterland misstrauisch sein. Es wird niemand leichter ein Mörder als ein Vaterland.»

Unterdessen gelten Frisch und Dürrenmatt als Klassiker der deutschen Literatur. Beide haben zum guten Image der Schweiz im Ausland beigetragen. Am schwersten unter den Schweizer Literaten der jüngeren Vergangenheit hatte es zeitlebens Niklaus Meienberg, der immer wieder Offizierskaste, Mythen und (katholische) Amtskirche aufs Korn nahm. Oft wurde er gar als Landesverräter verunglimpft. Meienberg war im persönlichen Umgang zwar ein Berserker und durchaus kein Sympathieträger, dennoch wird seine Bedeutung als Schriftsteller bis heute unterschätzt. Selbst Marianne Fehr, die eine Biografie über den streitbaren St. Galler geschrieben hat, bezeichnete Meienberg als «links, aber ein Patriot». [8] Vielleicht könnte man ihn als «rebellischen Patrioten» bezeichnen. Wer das Gesamtwerk Meienbergs kennt, wird Fehr recht geben.

Leider gibt es unter progressiven Schriftstellern auch immer wieder peinliche Aussagen, die von der Unkenntnis der Schweizer Geschichte zeugen. So schrieb Peter Weber einmal: «Ferner verbot er [Zwingli] das Theaterspiel und nächtliches Singen, jeder Besitz von Humor wurde beschlagnahmt.» Dieses Zitat strotzt nur so von historischen Fehlern. Und Lukas Bärfuss schrieb: «Zwingli klingt ähnlich wie Zwängli, nach einem, der seinen Kopf gegen alle Vernunft und Widerstände durchsetzen muss, was für diesen Mann ja tatsächlich zutrifft.» [9] In Wirklichkeit gehört Huldrych Zwingli zu den wichtigen progressiven Gestalten der Schweizer Geschichte, und es braucht nicht einmal Patriotismus, um Bärfuss’ Aussage als Unsinn zu entlarven. Gerade Zwingli lässt sich mit seiner Haltung gegenüber den Innerschweizer Ständen als Beispiel eines modernen Patriotismus sehen.

«Aufgeklärter Patriotismus» statt Nationalstolz?

Es ergibt sich eine letzte Frage: Darf man als Patriot jeder Couleur Nationalstolz empfinden? Abgesehen davon, dass Stolz eine der kirchlichen Todsünden ist, fragt es sich grundsätzlich, ob man stolz darauf sein kann, in einer bestimmten Nation geboren worden zu sein. Zumindest ich empfinde es als ein unverdientes Privileg, Schweizer zu sein. Stolz kann man nur sein auf etwas, was man selbst erarbeitet hat: einen sportlichen Sieg, einen Berufsabschluss oder einen akademischen Titel. Der Begriff «Nationalstolz» tönt nach einer gewissen abschliessenden und abgeschlossenen Saturiertheit. Als geradezu verstörend empfinde ich den «national pride» der Amerikaner unter Donald Trump, der frei ist von jeglichen Selbstzweifeln oder von Kritik gegenüber der eigenen Geschichte.

Ich kann in der Schweiz vielleicht stolz sein, dass mittels der direkten Demokratie gewisse Ungerechtigkeiten abgeschafft werden, aber kann ich mir persönlich solche kollektiven Erfolge zuschreiben? Man sollte statt «Nationalstolz» eher Begriffe wie «Heimatverbundenheit» oder dann eben «aufgeklärter Patriotismus» verwenden. Und als Patriot sollte man sich im besten Falle stets daran halten, dass die Schweiz ein besseres Land werden kann. Denn in der besten aller Welten leben auch wir nicht.

Der Beitrag erschien zuerst im Journal 21.

Kurzporträt Thomas Brunnschweiler

Quellenverzeichnis

[1] Cicero: Tusculanae disputationes 5,105. Wörtlich: «Patria est, ubicumque est bene» (Das Vaterland ist, wo immer es einem gutgeht).

[2] Friedrich Engels: Der Schweizer Bürgerkrieg. In: Karl Marx – Friedrich Engels, Werke, Bd. 4. Dietz Verlag, Berlin/DDR 1972, S. 391-398. Vgl: https://dhspriory.org/kenny/PhilTexts/Marx/German/me04_391.htm

[3] a. a. O., S. 392

[4] Die Kampagne «Zeig au du Edelwiis!» der Jungen SVP wurde im Dezember 2015 lanciert. Anlass war, dass in einer Zürcher Schule das Tragen von Edelweisshemden verboten worden war.

[5] René Gisler: Der Enzyklop. Ein Wörterbuch. edition diá, Berlin 2001, S. 99

[6] Max Frisch: Wilhelm Tell fĂĽr die Schule. Mit alten Illustrationen, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1971

[7] Friedrich Dürrenmatt: Romulus der Grosse. Eine Komödie. Erstaufführung: 25. April 1949, Stadttheater Basel unter Ernst Ginsberg

[8] Marianne Fehr: Meienberg: Lebensgeschichte des Schweizer Journalisten und Schriftstellers. Limmat Verlag, ZĂĽrich 1999

[9] Lukas Bärfuss: Stil und Moral. Essays. Random House, München 2015, S.19

Bildnachweis: Aufmacherbild Keystone, Eddy Risch, 14. Januar 2005. Friedrich Engels: Wikimedia commons. Max Frisch: Wikipedia.

Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.