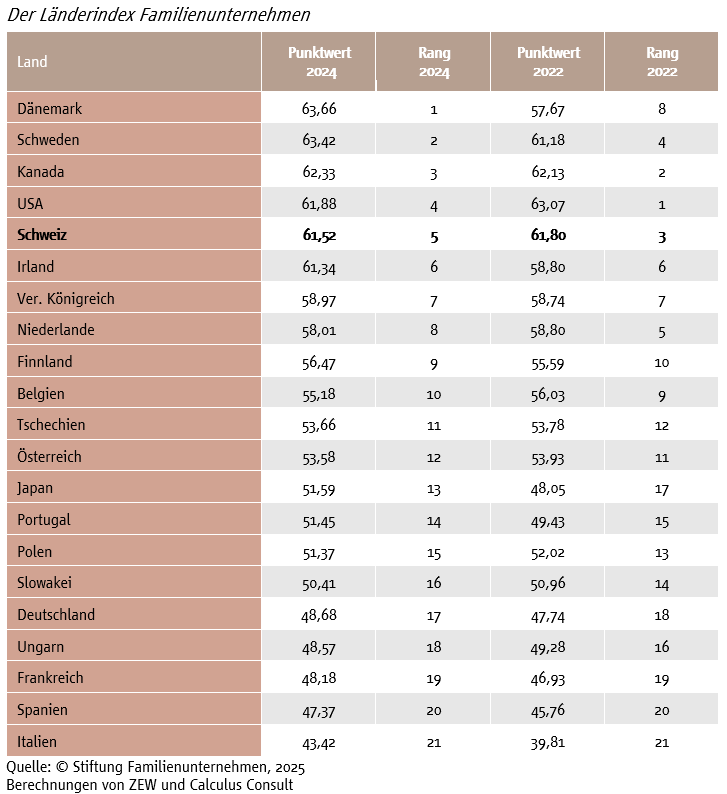

Der neue LÃĪnderindex der Stiftung Familienunternehmen vergleicht die internationalen Standortbedingungen fÞr Familienunternehmen in 21 IndustrielÃĪndern.

Der aktuelle LÃĪndervergleich â anfangs 2025 in zehnter Auflage erschienen – gibt Aufschluss Þber strukturelle StÃĪrken und SchwÃĪchen der Schweiz im internationalen Standortwettbewerb.

Der Standortvergleich orientiert sich an Faktoren, die fÞr die GeschÃĪftsmodelle und die Standortwahl von Familienunternehmen erfolgsentscheidend sind: âSteuernâ, âArbeitâ, âRegulierungâ, âFinanzierungâ, âInfrastruktur und Institutionenâ sowie âEnergieâ.

Neue MusterschÞler unter den 21 Staaten

Die neuen MusterschÞler in der Rangliste der 21 wichtigsten Industriestaaten sind nicht mehr nur die USA und Kanada, sondern Schweden neu auf Platz 2 und DÃĪnemark neu auf Platz 1. Knapp hinter den USA und Kanada folgen die westeuropÃĪischen LÃĪnder Schweiz und Irland.

Ãsterreich im Mittelfeld nimmt den 12. Platz ein, Deutschland liegt auf Rang 17 von 21 VergleichslÃĪndern.

Ungarn, Frankreich, Spanien und Italien nehmen die letzten PlÃĪtze der Rangliste ein.

Damit befinden sich mit Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien die vier grÃķssten EU-Staaten allesamt in der Schlussgruppe des Standortrankings. Lediglich kleinere europÃĪische Staaten schaffen es in die Spitzengruppe.

Der Sprung DÃĪnemarks an die Spitze ist auf eine kontinuierliche Verbesserung fast aller Standortfaktoren in der Breite zurÞckzufÞhren, wobei insbesondere die Teilindizes âEnergieâ sowie âInfrastruktur und Institutionenâ sich sehr positiv entwickelt haben. DÃĪnemark hebt sich durch vergleichsweise gÞnstige Strompreise, eine hohe Stromversorgungssicherheit sowie geringe Importrisiken fÞr Ãl, Gas und Kohle hervor.

Schweden konnte sich ebenfalls in der Breite der Standortfaktoren verbessern, zum Beispiel im Bereich der Arbeitskosten sowie bei den Bildungsindikatoren.

Die Schweiz stark â doch runter vom Podest

Stand die Schweiz im Ranking 2022 mit dem dritten Rang noch auf dem Podest, findet sie sich im Standortranking 2024 auf dem fÞnften Rang.

Im aktuellen Standortvergleich mit den 21 LÃĪndern weist die Schweiz etwa StÃĪrken aus bei der Infrastruktur (84.31 von 100 mÃķglichen Punkten), den Steuern (67.66 Punkte), der Finanzierung (62.82 Punkte) vor Faktoren wie Regulierung (57.15 Punkte), Energie (53.30 Punkte) und Arbeit (43.77 Punkte).

GegenÞber 2022 hat sich die Schweiz 2024 bei der Infrastruktur und den Steuern verbessert, hingegen bei allen anderen Erfolgsfaktoren ÂŦArbeitÂŧ, ÂŦRegulierungÂŧ, ÂŦEnergieÂŧ und ÂŦFinanzierungÂŧ wird die Schweiz im Standortwettbewerb um Familienunternehmen von aufstrebenden LÃĪndern Þberholt.

In der Folge arbeitet SICHTWEISENSCHWEIZH.CH das Profil der Schweiz im Standortwettbewerb der 21 IndustrielÃĪnder detailliert heraus.

Schweiz steuerfreundlich fÞr Familienunternehmen

Beim Subindex ÂŦSteuernÂŧ liegt die Schweiz auf Rang 6 hinter der Slowakei (Rang 1), Tschechien (2), Polen (3), Schweden (4) und Ungarn (5). An der Spitze liegt die Schweiz bei den Teilindikatoren geringe ÂŦKomplexitÃĪt des SteuersystemsÂŧ und ÂŦSteuerliche Regelungen im ErbfallÂŧ. BezÞglich Steuerbelastung landet die Schweiz bei der nationalen GeschÃĪftstÃĪtigkeit von Familienunternehmen auf Rang 12, bei grenzÞberschreitender GeschÃĪftstÃĪtigkeit auf Rang 9.

Abgeschlagen bei den Arbeitskosten, zweitplatziert bei der ProduktivitÃĪt

Mit dem 15. Rang von 21 VergleichslÃĪndern nimmt die Schweiz bei den Faktoren Arbeitskosten, ProduktivitÃĪt und Humankapital einen hinteren Mittelfeldplatz ein. An der Spitze ist Irland vor den USA und Kanada.

Beim Arbeitskostenvergleich (EUR pro Stunde) landet die Schweiz 2024 am Schluss der Rangliste auf dem 21. Platz. Ungarn, Polen und Portugal liegen vorne. Verglichen mit 2022 sind die Arbeitskosten in fast allen LÃĪndern angestiegen. Die grÃķssten Anstiege sind mit 10,05 Euro in der Schweiz vorzufinden, gefolgt von den USA mit 7,47 Euro. ZurÞckgegangen sind die Arbeitskosten lediglich in Schweden und Japan.

Nur Irland ist produktiver als die Schweiz: Die hÃķchste ArbeitsstundenproduktivitÃĪt ist im aktuellen Ranking 2024 mit fast 120 Euro je Stunde in Irland vorzufinden, gefolgt von der Schweiz mit circa 98 Euro je Stunde. Auf den RÃĪngen drei und vier befinden sich DÃĪnemark und die USA mit mehr als 86 Euro. Die mit deutlichem Abstand geringsten ArbeitsstundenproduktivitÃĪten weisen mit weniger als 30 Euro je Stunde die osteuropÃĪischen LÃĪnder und Portugal auf.

BezÞglich Humankapital reiht sich die Schweiz wie folgt ein: Bei den Bildungsausgaben in % des BIP auf dem 16. Rang (UK mit den hÃķchsten Bildungsausgaben), bei den PISA-Ergebnissen auf dem vierten Platz (fÞhrend ist Japan) und beim Bildungsniveau (Anteil mit teriÃĪrem Bildungsabschluss in %) auf dem siebten Platz (Kanada auf Rang 1).

Schweiz bei der Regulierung top und flop

Familienunternehmen weisen meist kurze Entscheidungswege aus, wodurch sie schnell auf verÃĪnderte Umweltbedingungen reagieren kÃķnnen. Diesen Vorteil kÃķnnen regulative Hemmnisse auf dem Arbeitsmarkt, im AuÃenhandel, bei der UnternehmensgrÞndung und in der tÃĪglichen GeschÃĪftstÃĪtigkeit zunichtemachen.

Eine insgesamt einfache Regulierung bringen die USA und Irland an die Spitze. Die Schweiz landet auf dem neunten Platz im Vergleich der 21 LÃĪnder.

Bei der MessgrÃķsse ÂŦArbeitsmarkt und TarifrechtÂŧ schneidet die Schweiz unterschiedlich ab: Top sind die Ergebnisse bei den liberalen KÞndigungsschutzregelungen (USA Rang 1, Schweiz Rang 2), sie liegt allerdings bei den Ausfalltagen im Mittelfeld.

Beim ÂŦAussenhandelÂŧ floppt die Schweiz: Sowohl bei den tarifÃĪren als auch den nicht-tarifÃĪren Handelshemmnissen bilden rangiert die Schweiz am Schluss der Rangliste.

Gerade mal im Mittelfeld auf Rang 12 taucht die Schweiz bei der Regulierungsdichte fÞr GeschÃĪftsgrÞndungen auf. Die ersten drei PlÃĪtze teilen sich Kanada, Grossbritannien und Irland.

Erfreulicherweise aufs Podest schafft es die Schweiz bei den Regulierungen im laufenden GeschÃĪftsbetrieb wie das Einholen von Bewilligungen oder die Berichterstattung an BehÃķrden: Gold fÞr Kanada, Silber fÞr Finnland, Bronze fÞr die Schweiz.

Die aktuelle Rangliste beim Indikator ÂŦBetriebliche MitbestimmungÂŧ wird von den USA und Kanada angefÞhrt, wo es keine nationalen und branchenÞbergreifenden gesetzlichen Regelungen gibt. Die hÃķchste RegulierungsintensitÃĪt ist in Ãsterreich (Rang 18), Frankreich (Rang 19), Deutschland (Rang 20) und den Niederlanden (Rang 21) vorzufinden. Hierzulande unterliegt die betriebliche Mitbestimmung nur geringen gesetzlichen Regulierungen: Rang 6 fÞr die Schweiz.

Finanzierung: Nummer 1 im Kreditmarkt fÞr Familienunternehmen

Zum Ranking in ÂŦFinanzierungÂŧ zÃĪhlen fÞnf MessgrÃķssen, die fÞr Familienunternehmen wichtig sind: ÂŦKreditmarktÂŧ, ÂŦGlÃĪubigerschutzÂŧ, ÂŦKreditinformationÂŧ, ÂŦVerschuldungÂŧ und ÂŦSovereign RatingsÂŧ. Die Schweiz rangiert bei der Finanzierung auf dem sechsten Platz.

Zum ÂŦKreditmarktÂŧ heben die Studienautoren die Eidgenossenschaft speziell hervor: ÂŦDie Schweiz ist mit mehr als 80 Punkten (von 100 Punkten) deutlich an der Spitze der aktuellen Rangliste, mit hervorragenden Ergebnissen bei der Kreditversorgung und der ZugÃĪnglichkeit der AnleihemÃĪrkte fÞr Familienunternehmen sowie einer geringen Quote notleidender Kredite. Im Hinblick auf die Eigenkapitalquote der Banken hingegen befindet sich die Schweiz im Mittelfeld.Âŧ

WÃĪhrend die Schweiz beim ÂŦGlÃĪubigerschutzÂŧ im Mittelfeld auf Rang 12 kommt, liegt sie bei der ÂŦKreditinformationÂŧ auf Rang 6.

Als eines der reichen LÃĪnder taucht die Schweiz bei der ÂŦVerschuldungÂŧ erst auf Rang 19 von 21 LÃĪndern auf. Warum? ÂŦAm Ende der aktuellen Rangliste befinden sich die Niederlande, die Schweiz, die USA und das Vereinigte KÃķnigreich. In den Niederlanden und der Schweiz sind die ungÞnstigen Platzierungen vor allem durch eine exorbitant hohe Verschuldung der privaten Haushalte verursacht (Niederlande 211 Prozent, Schweiz 225 Prozent bezÞglich VerhÃĪltnis des Bruttoschuldenstands zum verfÞgbaren Einkommen). Die Resultate im Hinblick auf die Ãķffentlichen Haushalte sind demgegenÞber im aktuellen Ranking vor allem in der Schweiz deutlich Þberdurchschnittlich.Âŧ

Der Teilindikator ÂŦSovereign RatingsÂŧ basiert auf den langfristigen FremdwÃĪhrungsratings von weltweit fÞhrenden Rating-Agenturen. Verwendet wurden die Bewertungen der drei US-amerikanischen Agenturen Standard & Poorâs, Moodyâs und Fitch sowie der europÃĪischen Agentur Scope. Die Rangliste 2024 wird von DÃĪnemark, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz angefÞhrt, die von allen vier Agenturen mit der Bestnote bewertet werden.

Infrastruktur und Institutionen: Schweiz sicher und stabil

Der Subindex ÂŦInfrastruktur und InstitutionenÂŧ setzt sich aus zwei Teilindikatoren zur unternehmensnahen Infrastruktur (ÂŦTransportinfrastrukturÂŧ und ÂŦInformations- und KommunikationsinfrastrukturÂŧ) und drei Teilindikatoren zum rechtlich-institutionellen Umfeld (ÂŦRechtssicherheitÂŧ, ÂŦKorruptionskontrolleÂŧ sowie ÂŦKriminalitÃĪt und politische StabilitÃĪtÂŧ) zusammen. Hinter DÃĪnemark und vor den Niederlanden belegt die Schweiz ingesamt den zweiten Rang von 21 LÃĪndern.

Bei der ÂŦTransportinfrastrukturÂŧ (Strassen, Eisenbahn, Flugverkehr) erreicht die Schweiz hinter Japan und den Niederlanden den dritten Platz. Die Studienautoren bemerken, dass ÂŦder Ausbau des Strassennetzes und der FluginfrastrukturÂŧ in der Schweiz ÂŦetwas abfÃĪlltÂŧ. Ein Schelm, der sich an dieser Stelle nicht an das Nein zum Autobahnausbau in der Volksabstimmung vom 24. November 2024 erinnert.

Vor den USA und Schweden, jedoch nach DÃĪnemark und den Niederlanden gewinnt die Schweiz bei der ÂŦInformations- und KommunikationsinfrastrukturÂŧ Bronze. ÂŦHierbei ist die Schweiz durch eine hohe LeistungsfÃĪhigkeit der Netze bei lediglich durchschnittlichen Resultaten im Sicherheitsbereich gekennzeichnet.Âŧ Netz hervorragend, Sicherheit ausbaufÃĪhig.

Bei der MessgrÃķsse ÂŦRechtssicherheitÂŧ erreicht der Rechtsstaat Schweiz den sechsten Rang. Die Studie zeigt, dass sich gegenÞber 2022 hierzulande der Schutz der geistigen Eigentumsrechte verschlechtert hat.

Auch bei der ÂŦKorruptionskontrolleÂŧ erreicht die Schweiz den sechsten Rang, fÞhrend sind DÃĪnemark, Finnland und Schweden. AuffÃĪllig ist der Verlust der Schweiz von mehr als drei Punkten gegenÞber 2022, gemÃĪss Studie zurÞckzufÞhren auf negativere Bewertungen bei der Korruptionskontrolle in der Judikative.

Beim Faktor ÂŦKriminalitÃĪt und politische StabilitÃĪtÂŧ wird die Rangliste von der Schweiz als Nummer 1 angefÞhrt. Die Schweiz erzielt in der Bewertung der Weltbank sowie der VerlÃĪsslichkeit der Polizei, der tiefen TerrorgefÃĪhrdung und der tiefen GeschÃĪftskosten durch Verbrechen die Spitzenposition.

Energie: Schweiz sicher, zuverlÃĪssig, hochpreisig

Das Themengebiet ÂŦEnergieÂŧ untersucht die VerfÞgbarkeit einer kostengÞnstigen und zuverlÃĪssigen Energieversorgung fÞr Familienunternehmen. Die LÃĪnderstudie vergleicht ÂŦStrompreiseÂŧ, ÂŦGas- und KraftstoffpreiseÂŧ, ÂŦStromversorgungssicherheitÂŧ, ÂŦEnergieimportrisikoÂŧ und ÂŦKlimazieleÂŧ. Nachdem die Schweiz 2022 Rang 13 erreichte, fiel sie im aktuellen Ranking 2024 beim Energieindex auf den 18. Platz zurÞck.

FÞhrend bei den ÂŦStrompreisenÂŧ sind Schweden, USA und Kanada mit jeweils weniger als acht Cent/Euro je Kilowattstunde. Am anderen Ende der Rangliste grÞssen mit den hÃķchsten Strompreisen auf Rang 21 die Briten mit 35 Cent je Kilowattstunde, auf der 20 die Schweizer mit 25 Cent, auf der 19 die HollÃĪnder mit 24 Cent.

FÞhrend mit gÞnstigen ÂŦGas- und KrafstoffpreisenÂŧ sind die USA, Kanada und Japan. Die mit Abstand hÃķchsten Gas- und Kraftstoffpreise sind im aktuellen LÃĪnderindex in der Schweiz (Rang 20) und in Schweden (Rang 21) vorzufinden.

2022 noch auf Rang 1, belegt die Schweiz 2024 bei der ÂŦStromversorgungssicherheitÂŧ den dritten Platz. An erster Stelle und damit mit der hÃķchsten ZuverlÃĪssigkeit rangiert Deutschland mit 16.48 Ausfallminuten pro Jahr vor DÃĪnemark mit 17.45 und der Schweiz mit 18.00. GemÃĪss Studien sind die ÂŦUnterschiede nach wie vor gravierendÂŧ. Denn mit 333.00 jÃĪhrlichen Ausfallminuten ist die USA Schlusslicht der 21 VergleichslÃĪnder, noch hinter Kanada mit 319.80 Ausfallminuten pro Jahr.

An der Spitze der Rangliste zur Vermeidung eines ÂŦEnergieimportrisikosÂŧ befinden sich Kanada, die Schweiz, Japan und die USA, denen jeweils ein Importrisikowert von null zugeordnet ist. Diese LÃĪnder verfÞgen entweder Þber einen hohen Anteil an EigenfÃķrderung und beziehen die nÃķtigen Importe aus stabilen LÃĪndern, oder aber sie halten durch eine grÃķssere Zahl an HerkunftslÃĪndern das Gesamtrisiko nennenswerter AusfÃĪlle gering.

Geht es um ÂŦKlimazieleÂŧ, ortet die Studie bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen Defizite in LÃĪndern wie der Schweiz, der USA, Ãsterreich, Kanada und Finnland.

ÂŦDie hohen Arbeitskosten sind eine wachsende Herausforderung, bisher konnte das Land diesen Nachteil immer noch gut durch hohe ProduktivitÃĪt und auch einen hohen Arbeitseinsatz der Menschen kompensieren. Dies bleibt wichtig, um nicht weiter zurÞckzufallen.Âŧ

Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Studienautor

Welche Erkenntnisse gewinnen die Studienautoren zur Schweiz?

SICHTWEISENSCHWEIZ.CH hat beim ZWE Leibniz-Zentrum fÞr EuropÃĪische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim nachgefragt, wie die Autoren selbst das Profil der Schweiz in der aktuellen Studie im Vergleich zu den 21 untersuchten LÃĪndern bilanzieren.

Prof. Dr. Friedrich Heinemann , Leiter des ZEW-Forschungsbereichs âUnternehmensbesteuerung und Ãffentliche Finanzwirtschaftâ am ZEW, resÞmiert die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Schweiz in vier Feststellungen:

- Erkenntnis 1: ÂŦDie Schweiz brilliert im Bereich ihrer stabilen Institutionen und exzellenten Infrastruktur. Hier wird sie als Top-Standort betrachtet, mit fast identischem Punktwert wie DÃĪnemark, das nur hauchdÞnn die Nase vorne hat.Âŧ

- Erkenntnis 2: ÂŦImmer noch ist ÂŦSchweizÂŧ international ein Synonym fÞr StabilitÃĪt und FunktionsfÃĪhigkeit von Infrastruktur und Gemeinwesen. Sehr gut steht es auch um die steuerliche WettbewerbsfÃĪhigkeit und die finanzielle StabilitÃĪt von Staat und Privatsektor.Âŧ

- Erkenntnis 3: ÂŦHingegen fÃĪllt auf, dass die Schweiz nicht mehr ganz vorne im Gesamtranking liegt, weil sie ein wachsendes Kostenproblem hat, im Bereich Arbeitskosten ebenso wie im Bereich Energiekosten. Konnte im Bereich Arbeit die sehr hohe ProduktivitÃĪt die hohen Kosten in der Vergangenheit immer noch kompensieren, so gilt das nur noch eingeschrÃĪnkt.Âŧ

- Erkenntnis 4: ÂŦIm Bereich Regulierung wird die Schweiz noch als deutlich wirtschaftsfreundlicher betrachtet als Frankreich oder Deutschland, aber ist von den angelsÃĪchsischen Staaten abgehÃĪngt.Âŧ

Besonders aufgefallen ist Prof. Dr. Friedrich Heinemann eine langfristige und nahezu ÂŦschleichendeÂŧ Tendenz: ÂŦDie Schweiz hat zu Beginn unserer Berechnungen 2006 bis 2010 noch um den ersten Platz gekÃĪmpft und ihn 2010 auch einmal errungen, seitdem ist sie aber allmÃĪhlich ans Ende des ersten Viertels unseres Standortvergleichs abgerutscht. Das Kostenproblem und der Eindruck einer auch in der Schweiz wachsenden BÞrokratielast sind dafÞr massgeblich. Das betrifft in besonderer Weise die BÞrokratielast fÞr den Aussenhandel, aber zum Teil auch den Aufwand fÞr GeschÃĪftsgrÞndungen.Âŧ

Fazit: Die Schweiz tut gut daran, die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Familienunternehmen ermÃķglichen, sowohl absolut als auch relativ zu anderen LÃĪndern erfolgreich zu sein.

Teil 2: Wie wird die Schweiz fÞr Familienunternehmen noch attraktiver?

Im zweiten Teil der Serie zeigt SICHTWEISENSCHWEIZ.CH, wo der Hebel angesetzt werden muss, um die Schweiz fÞr Familienunternehmen noch attraktiver zu machen. Inklusive Interview mit Dr. Hans-JÃķrg Bertschi, VerwaltungsratsprÃĪsident der Bertschi AG und Co-PrÃĪsident Swiss Family Business.

Quellenangabe

Verfasst haben die Studie die Autoren Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Hannah Gundert und Dr. Stefan Weck vom ZEW Leibniz-Zentrum fÞr EuropÃĪische Wirtschaftsforschung GmbH in Mannheim und Dr. Margit Kraus von Calculus Consult.

Der LÃĪnderindex Familienunternehmen ist das einzige internationale Standortranking, das aus der Perspektive grosser Familienunternehmen erarbeitet wird und 21 IndustrielÃĪnder vergleicht. Auftraggeber ist die Stiftung Familienunternehmen. Der LÃĪnderindex wird seit 2006 im zweijÃĪhrigen Rhythmus berechnet. Im Januar 2025 erschien der LÃĪndervergleich bereits in zehnter Auflage.

Hauptbildnachweis: Bru-nO auf Pixabay

Es wurde noch kein Kommentar verÃķffentlicht.