So unbekannt die Schweizer KI-Szene für viele ist, sie wartet mit interessanten KI-Initiativen und KI-Unternehmen auf. Publizist Werner K. Rüegger stellt aktuelle Entwicklungen auf den Prüfstand.

Die Schweiz ist kein Sonderfall

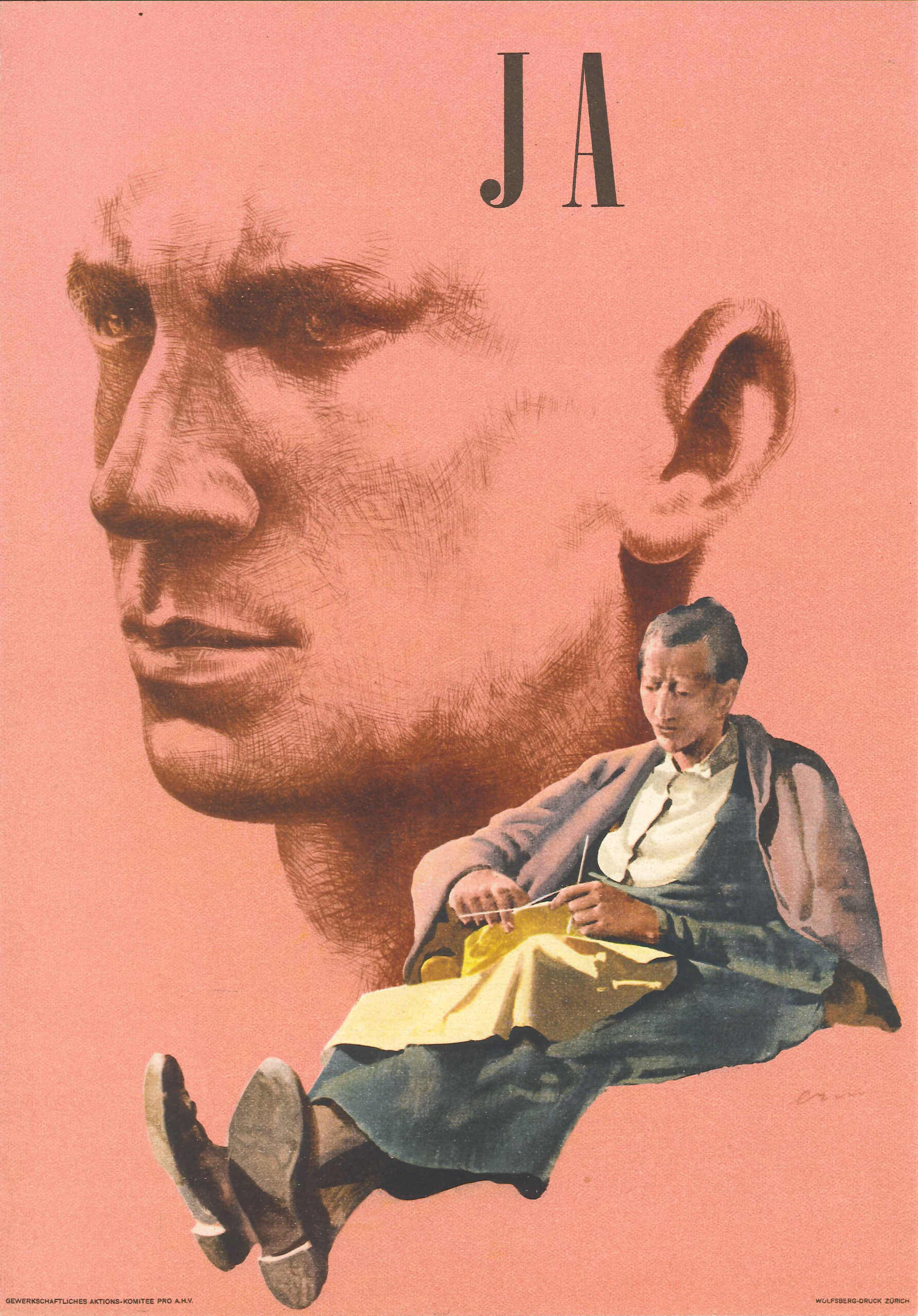

Charles Lewinsky (79) gehört zu den vielseitigsten Stimmen der Schweizer Kultur. Lewinsky schrieb Drehbücher für Filme und Fernsehserien sowie Theaterstücke, er verfasste Hörspiele, Musicals und Liedtexte. Seit 1980 arbeitet er primär als freier Schriftsteller. Im Interview mit Thomas Isler und Alain Zucker in der NZZ vom 26. Juli 2025 mit dem Titel «Ist die Schweiz ein Sonderfall?» verneint Lewinsky die Frage klar und bemerkt: «Sie ist einfach Weltmeisterin im Sichdurchwursteln». Hier: Alles verändern. Da: Alles bewahren, auch wenn es nie so war. Dieser Sowohl-als-auch-Mythos ist sehr typisch für uns. Zwischen dieser Revolution und dem «bluemete Trögli», irgendwo in der Mitte, da ist die Schweiz.

Es gibt ja den schönen Begriff der eidgenössischen Kulturverspätung. Bei uns kommt alles immer etwas langsamer und darum auch: schwächer. Wir sind weder für Revolutionen von links noch von rechts geeignet. Unser System ist so wunderbar umständlich, dass Extreme im Positiven wie im Negativen keine Chance haben. Das ist nicht so schlecht. Es soll ja die chinesische Verfluchung geben: «Mögest du in interessanten Zeiten leben!» Dagegen ist die Schweiz ziemlich gefeit. Wir leben angenehm langweilig.

Auf die Frage, ob Lewinsky gerne Schweizer sei, muss er etwas ausholen. «Ich bin 1946 in Zürich geboren worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz auf die Welt gekommen zu sein: Das ist ein historischer Glücksfall! Besser hätte man es in der ganzen Weltgeschichte kaum treffen können. Man hatte stets das Gefühl, es gehe nur aufwärts. Wenn einem ein Chef nicht passte, kündigte man. Am nächsten Tag hatte man einen neuen Job. Es war eine Phase des Aufschwungs und des Friedens und man meinte, der Frieden herrsche für immer.» Also ein klassischer Boomer. Wir sind die verwöhnte Generation, die Generation Glück, findet er. Und in der Schweiz, wo es keine zerbombten Städte und Kriegstoten gab, war das noch potenziert. Historisch und geografisch gesehen hatten wir einfach Schwein. Wir sind die verwöhntesten Boomer der Welt. Wir hatten Jahrzehnte lang eine Ordnung, die auf Regeln basierte, auf Abkommen. So sehr sich die Schweiz an der Macht des Rechts orientiert. Plötzlich gilt das alles nicht mehr. Die Macht schlägt das Recht, wie das so heisst. Willkommen in einer neuen Ära.

Die Infrastrukturierung künstlicher Intelligenz KI

Wir leben in einer Zeit fundamentaler Transformationen. Doch wie trennt man das Relevante vom Rauschen? Das Trendframework «GDI Major Shifts» am GDI Gottlieb Duttweiler Institut zeigt auf, welche fundamentalen Entwicklungen die kommenden Jahre prägen werden. Mit wichtigen Veränderungen von Geopolitik über Ökologie und Technologie bis hin zur Wirtschaft. Diese markieren einen Wandel von der Betrachtung isolierter Systeme hin zu ihrer Integration als essenzieller, allgegenwärtiger Bestandteil gesellschaftlicher Rahmenbedingungen.

Diese «intelligenten Infrastrukturen» zeichnen sich durch ihre Allgegenwärtigkeit, Unsichtbarkeit, Autonomie, Anpassungsfähigkeit und ihr nichtlineares Verhalten aus. Sie ermöglichen es Systemen, mit einem minimalen menschlichen Eingriff zu lernen, sich weiterzuentwickeln und zu arbeiten. Beispiele hierfür sind Anwendungen in Smart Cities, cyber-physischen Systemen (CPS), die Kombination aus Informatik, Software und Mechanik, welche über das Internet miteinander verbunden sind und so die digitale und physische Welt miteinander verzahnen, oder cloud-basierten KI-Diensten, welche auf der Infrastruktur von Cloud-Anbietern laufen und zusätzlich künstliche Intelligenz nutzen, zum Beispiel für die Analyse von Daten und den Gewinn neuer Erkenntnisse aus diesen Daten.

Treiber hierfür sind die breite Akzeptanz erschwinglicher KI-Technologien, die Kommerzialisierung von KI-Diensten, veränderte Geschäftsmodelle, die KI als operatives Hilfsmittel betrachten, und die steigende Nachfrage nach unterstützender Infrastruktur. Diese Entwicklungen demokratisieren KI-Fähigkeiten, fördern Innovationen und verwandeln KI in eine gemeinsame, systemische Ressource (Commodities), vergleichbar mit traditionellen Versorgungsunternehmen wie Strom und Wasser, mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die gesellschaftliche Steuerung.

Was tun, wenn KI unsere Arbeit ersetzt?

Was passiert, wenn KI mehr Jobs vernichtet als schafft? Anlässlich des 21. Europäischen Trendtags am GDI Gottlieb Duttweiler Institut stellte der Wirtschaftsprofessor der Universität Oxford und Bestsellerautor Daniel Susskind, im Videointerview vom 1. Juli 2025 wegweisende Fragen über die Zukunft der Arbeit und forderte radikal neue Lösungen. Für ihn ist Bildung nur dann wirksam, wenn es überhaupt noch genug Arbeit für alle gibt. Die technologische Disruption zeigt uns, warum wir uns auf eine Arbeitswelt vorbereiten müssen, in der Unsicherheit zur Konstante wird. Neben Qualifikationen zählt auch eine hohe Anpassungsfähigkeit. Denn: «Es ist unglaublich schwierig abzuschätzen, welche Jobs künftig gemacht werden müssen und welche Fähigkeiten notwendig sind». In einer Zukunft, die von dieser Unsicherheit geprägt ist, ist viel Flexibilität gefragt.

KI – die letzte grosse Utopie

Im Feuilleton der NZZ vom 26. Juli 2025 fragt Mirko Bischofberger (27), der italienisch-schweizerische Filmemacher: «Ist KI die letzte grosse Utopie der Gegenwart?». Gut möglich, dass bald nur noch die künstliche Intelligenz – entkoppelt von Menschenkraft – schuftet und wir den Müssiggang pflegen, den eine Steuer auf Roboter finanziert.

Aber sollten wir der Technologie blind vertrauen? Technologiegiganten wie Elon Musk (54) und Sam Altman (40), der Gründer von Open AI, prognostizieren selbstbewusst eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz und Robotik die traditionelle Wirtschaft auflösen und Knappheit vollständig beseitigen werden.

Auch der indisch-amerikanische Investor Vinod Khosla (70) malt das Bild einer Ökonomie, in der niemand mehr arbeiten müsse, weil KI für enorme Produktivitätsgewinne sorgen werde. Und der visionäre Bill Gates (69) stellte sich bereits vor Jahren die Maschinen als neue Kapitalproduzentinnen vor, die bloss besteuert werden müssten, um für die entlasteten Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen zu generieren.

Ängste vor KI und Robotik

Daneben gibt es auch die düsteren Vorstellungen, inspiriert von Arnold Schwarzeneggers (77) «Terminator», wo die Maschinen uns alle unterdrücken oder gar auslöschen würden. Es liegt in der Natur des Menschen, auf technische Neuerungen mit Angst und Ablehnung zu reagieren, statt das mögliche Positive darin hervorzukehren.

Heute liegen die Entwicklung von KI und Robotik sowie der Zugang zum alles miteinander verbindenden Internet in den Händen von einigen wenigen Tech-Firmen des Silicon Valleys, schreibt Bischofberger weiter. Das Problem ist also nicht die Technologie selbst, sondern das menschliche Verhältnis zu ihr. In Verbindung mit den medizinischen Fortschritten, die ewige Jugend versprechen, scheint die Menschheit also zum Leben in einer Tech-Utopie bestimmt zu sein, die nicht weniger dekadent ist als die Welt mit den unsterblichen Dandys in Jim Jarmuschs (72) Film «Only Lovers Left Alive», einem romantischen Filmdrama aus dem Jahr 2013 über Vampire in der Gegenwart.

Der Geist ist aus der Flasche

Hanna Muralt Müller (78) verfasste einen Beitrag auf «INFOsperber», der unabhängigen journalistischen Online-Zeitung mit dem Motto: «Infosperber sieht, was andere übersehen», zur digitalen Souveränität Europas angesichts der US-amerikanischen und chinesischen Dominanz. So soll der Schweizer Beitrag innerhalb der europäischen Open-Source-Bewegung die digitale Souveränität Europas ab Spätsommer fördern.

Die europäischen Staaten verfolgen mit ihren Open-Source-Sprachmodellen eine eigene Strategie, weiss von Muralt Müller und nimmt Bezug auf das im Oktober 2024 von ETHZ und EPFL gegründete Swiss National AI Institute (SNAI), ein Zusammenwirken des ETH AI Center und des EPFL AI Center. Die Initiative hält sich dabei an die schweizerischen Datenschutzgesetze, das Schweizer Urheberrecht und alle Auflagen betreffend Transparenz nach AI Act der EU. Das «neue» Schweizer Sprachmodell ist vollständig offen (open source) – auch die Trainingsdaten und weitere Parameter. Die grössere (Folge-)Version wird zu den leistungsstärksten, vollständig offenen Modellen weltweit gehören, vertrauenswürdiger sein und mehr Sicherheit bieten.

Die Sprachmodelle (LLM) der Europäischen Staaten werden den europäischen Werten entsprechen, schreibt Muralt Müller weiter und übersieht dabei die weltumspannende Technologie des Internets, die keine Kontinental- oder Landesgrenzen kennt. Das Plädoyer liest sich wie eine Kampfansage: Alte Welt gegen die Neue, Regulierung gegen Fortschritt und bewirkt eine Diskussion über die Werte von europäischen Staaten. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen muss man feststellen: «Der Geist ist längst aus der Flasche entwichen».

Open Source kostenlos?

Als Open Source (aus dem Englischen open source, wörtlich offene Quelle) wird Software bezeichnet, deren Quelltext öffentlich ist und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open-Source-Software kann unter Einhaltung der Lizenzbedingungen kostenlos genutzt und verteilt werden. Allerdings bedeutet «kostenlos» nicht unbedingt «ohne jegliche Kosten»: Indirekte Kosten können entstehen durch Zeit und Ressourcen für die Einarbeitung, die Anpassung an spezielle Anforderungen, Support und Wartung, sowie den Aufwand zur Einhaltung von Lizenzbedingungen. Dazu gehören die Nennung der ursprünglichen Autoren sowie Copyright-Hinweise, was erheblichen administrativen Aufwand, insbesondere im komplexen kommerziellen Bereich bedeuten kann.

Intelligenz am Computer erschaffen

Wir dürfen die Erschaffung von künstlicher Intelligenz als Ziel per se nicht aus den Augen verlieren. Nicht hemmende Regulierung, sondern weitere Erforschung ist wichtig. Wie erschaffen wir Intelligenz am Computer, ist der heilige Gral für künstliche Intelligenz: Aber wie gelangen wir dorthin?

Wir betrachten uns selbst als hochintelligente Wesen. Das menschliche Gehirn enthält 86 Milliarden Neuronen. Jedes kommuniziert ständig mit Tausenden anderen und jedes hat seine eigenen individuellen Eigenschaften. Viel zu kompliziert! Deshalb erforscht Frances S. Chance, Computational Neuroscientist, gehirnbasierende Computertechnologien durch das Studieren von Insekten, die wohl faszinierendsten Gehirne der Welt – TED2022 (9:32). Zwar ist es immer noch nicht einfach, einen Schaltkreis von nur einer Million Neuronen bei den Insekten zu entschlüsseln, aber zwischenzeitlich sehr viel zielführender.

Urheberrecht und Kooperation

Die Verteidigung von Urheberrecht im Internet gelingt nur ganz grossen Organisationen wie beispielsweise Getty Images und basiert auf KI-gestützten Programmen, die einzelne Pixel in einem Bild mit dem «Original» vergleichen. Das seit einigen Jahren verwendete Opting-out-Verfahren auf Webseiten ist eine lästige Regulierung der EU, verlangsamt die Suche im Internet und unterbindet die Offenlegung von relevanten Informationen (Gärtlidenken), die jedoch nur vor dem Zugriff von Laien geschützt werden.

Europäische Kooperationen sind nicht wirklich erstrebenswert, solange exzessive Verbote und Einschränkungen den digitalen Fortschritt bremsen. Auf Grund solcher Regeln müssen wir heute beim Anklicken von Webseiten zuerst unser Einverständnis zum Datenschutz geben. So gesehen ist die EU kein verlässlicherer Partner als die USA, China oder Indien.

Der KI-Schweiz fehlen «Gesichter»

Leaderfiguren wie beispielsweise Elon Musk, Ron Altmann oder Bill Gates, welche globalen Plattformen ein «Gesicht» geben, mit schlüssigen Namen wie Claude von Anthropic, ChatGPT von OpenAI oder Google Gemini für Suchanfragen, fehlen im heimischen KI-Bewusstsein. Hierzulande stehen Fachgruppen, Ausschüsse oder Lehranstalten hinter den Projekten.

Die unsichtbare Schweizer KI-Szene

Dieses mangelnde Bewusstsein führt deshalb zur Frage nach der Schweizer Szene. Mit dem eingangs erwähnten Charles Lewinsky wäre zu fragen: Zelebriert die Schweiz auch in KI weltmeisterliches Sichdurchwursteln?

Die KI-Claude findet, dass die Schweiz durchaus mehrere interessante KI-Initiativen und Unternehmen hat, auch wenn sie nicht die gleiche globale Bekanntheit wie Claude oder ChatGPT erreichen. Beispielsweise MindMaze, ein Spinoff der EPFL, entwickelt KI-Technologien für medizinische Anwendungen und Neurorehabilitation oder LatticeFlow AI, ein Spin-off der ETH Zürich, sorgt mit eingehender Datenanalyse dafür, dass KI-Systeme von Kunden akkurat und fehlerfrei arbeiten. BE BRAVE hat EagleGPT entwickelt, eine mächtige KI-Lösung, die in der Schweiz gehostet wird und speziell für Unternehmen die Einhaltung der Regeln zum Datenschutz gewährleistet.

Die Schweiz hat also durchaus eine lebendige KI-Szene, fokussiert sich aber eher auf spezialisierte B2B-Lösungen und technische Infrastruktur als auf kundenorientierte Chatbots wie Claude oder ChatGPT.

Die Schweiz verfüge mit Alps, dem neuen Supercomputer am CSCS, über einen grossen Wettbewerbsvorteil, stellt Claude fest. Die verbauten US-amerikanischen Produkte wie NVIDIA Superchips und HPE Cray EX von Hewlett Packard Enterprise ermöglichen es der Schweizer Wissenschaft, in Sachen Rechenleistung mit den grössten Tech-Unternehmen der Welt mithalten zu können.

Die Schweiz nutzt also ihre traditionellen Stärken – Spitzenforschung, finanzielle Stabilität und enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – gezielt für den KI-Bereich aus. Der Fokus auf «vertrauenswürdige» und transparente KI könnte ein wichtiger Differenzierungsfaktor sein.

Kurzporträt Werner K. Rüegger

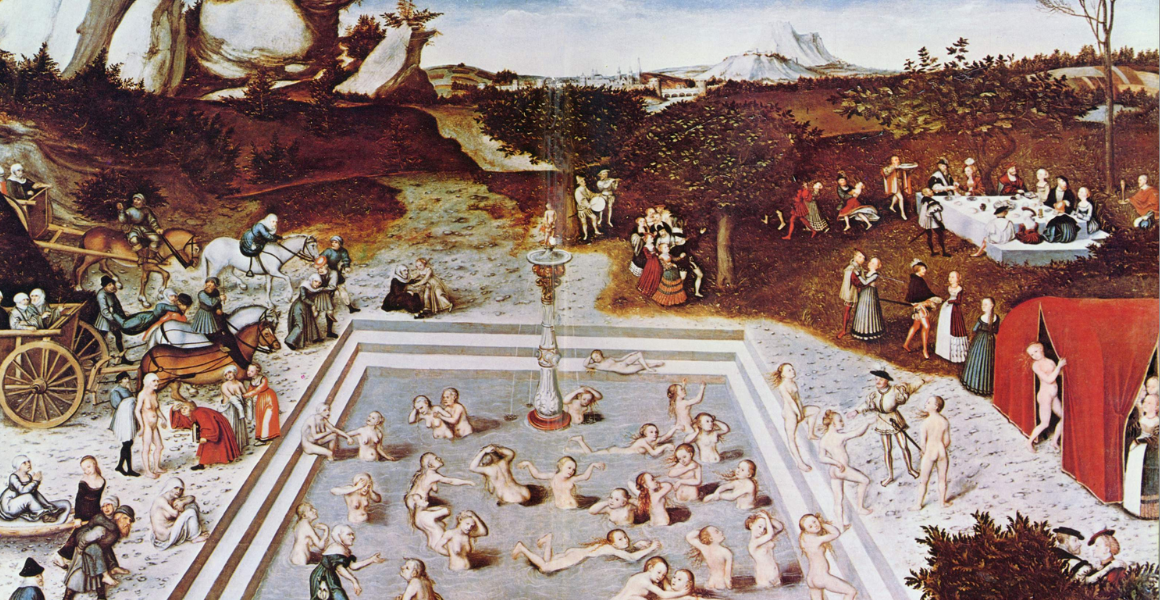

Bildnachweis: Gemäldegalerie, Berlin. Wikipedia. Der Jungbrunnen ist ein Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren aus dem Jahr 1546. Im Jungbrunnen baden ältere Frauen, die verjüngt werden und sich schliesslich bei Musik, Tanz und gutem Essen vergnügen.

Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.