Mit Hanspeter Amstutz wird Geschichte lebendig – ob Sie nun zügig von Chart zu Chart surfen oder bei einigen oder gar allen 103 Charts die Texte zur Erläuterung und Vertiefung lesen. Sie entscheiden. Beides ist möglich. Beides bringt Ihnen den Start der modernen Schweiz im 19. Jahrhundert näher – etwa den Wandel vom Staatenbund zum Bundesstaat, vom Münzenwirrwarr zum Schweizer Franken, von der Heimindustrie zur Maschinenindustrie und viele spannende Entwicklungen mehr.

Warm-up: 12 Thesen zur Sozialen Frage in der Schweiz

Was bringen Erkenntnisse zur Schweizer Geschichte, wenn sie zwar gelesen, jedoch nicht mit anderen Menschen geteilt und ausgetauscht, diskutiert und debattiert werden? Die 12 Thesen regen das Gespräch in der Familie, mit Freunden, in der Firma an. Wo sind Sie dagegen, wo dafür? Mit welchen Analysen und Argumenten?

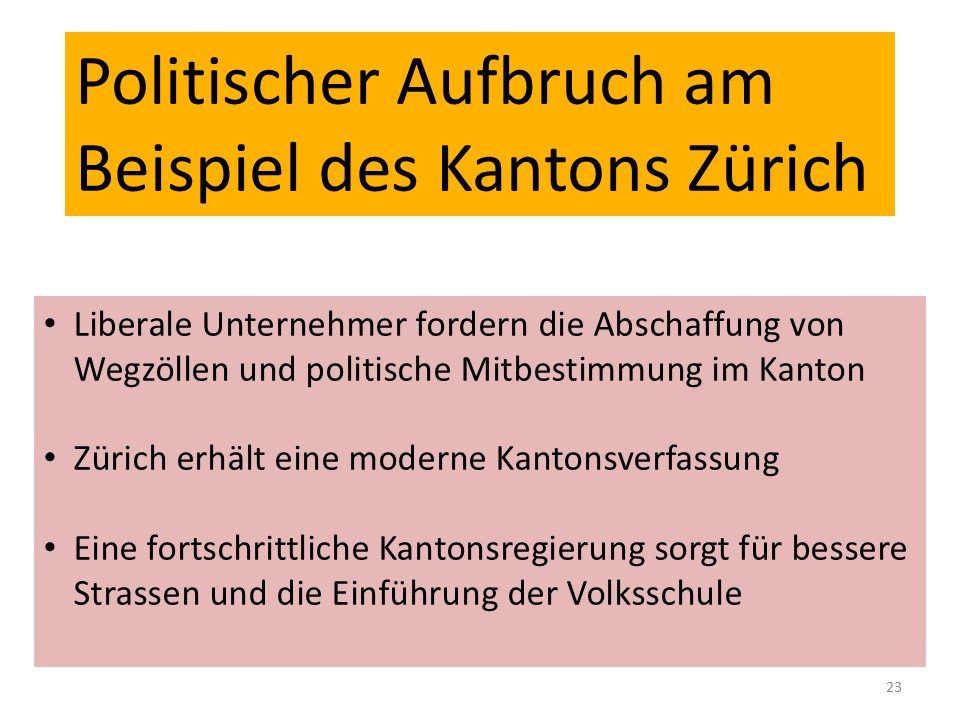

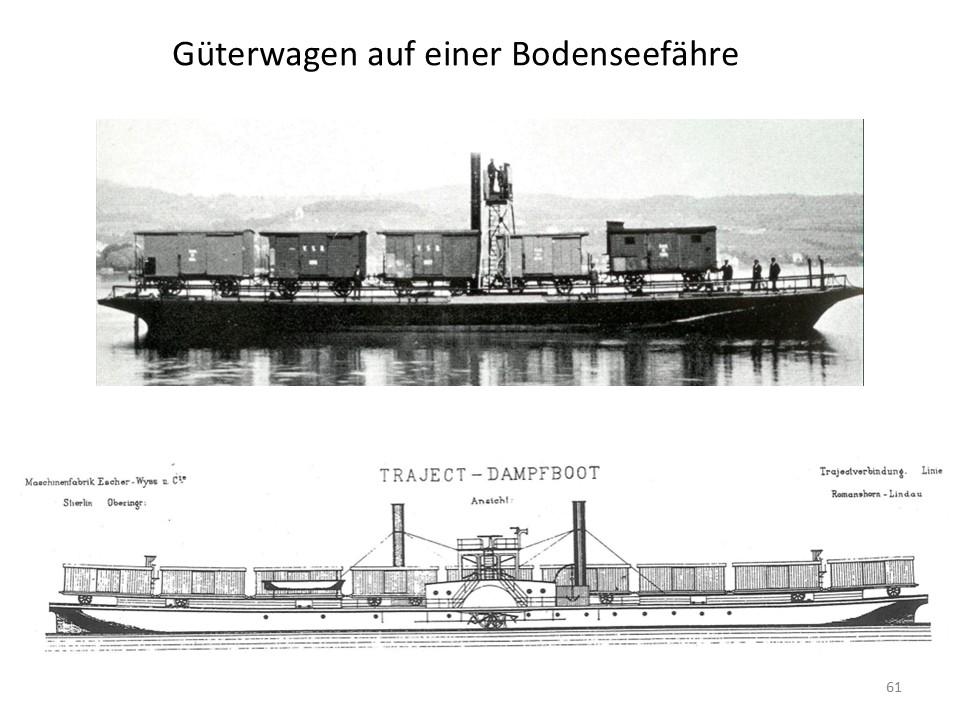

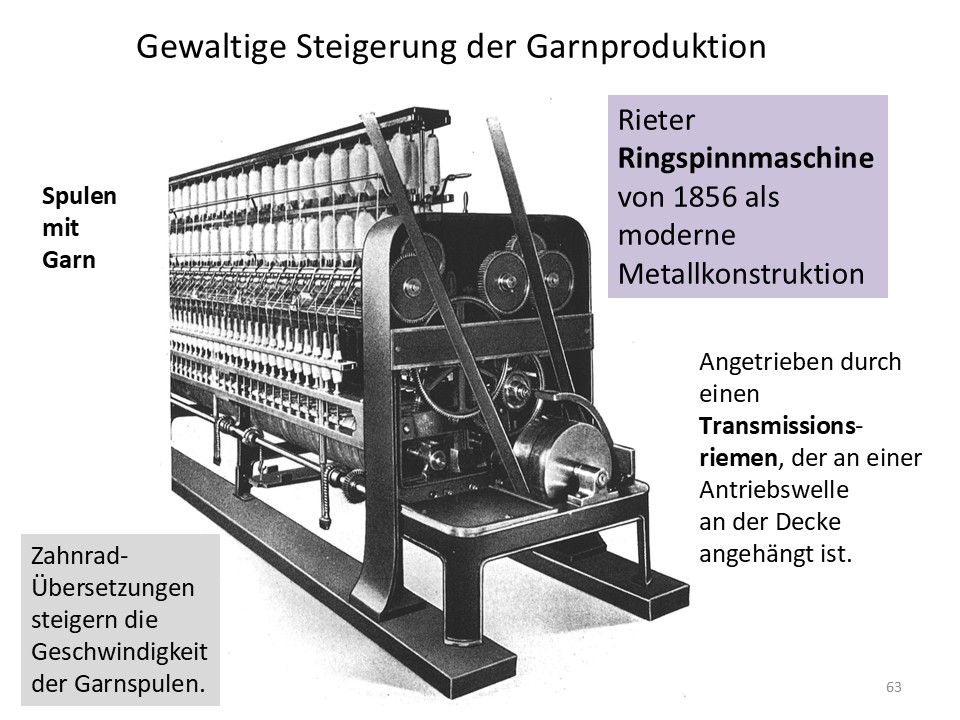

- Industriepioniere wie Sulzer und Rieter glaubten an den technischen Fortschritt und forderten bessere Rahmenbedingungen (Verkehrswege, Zollfreiheit) für ihre Betriebe.

- Die Schweiz hatte 1847 noch keinen Anschluss an das Bahnnetz der deutschen Länder.

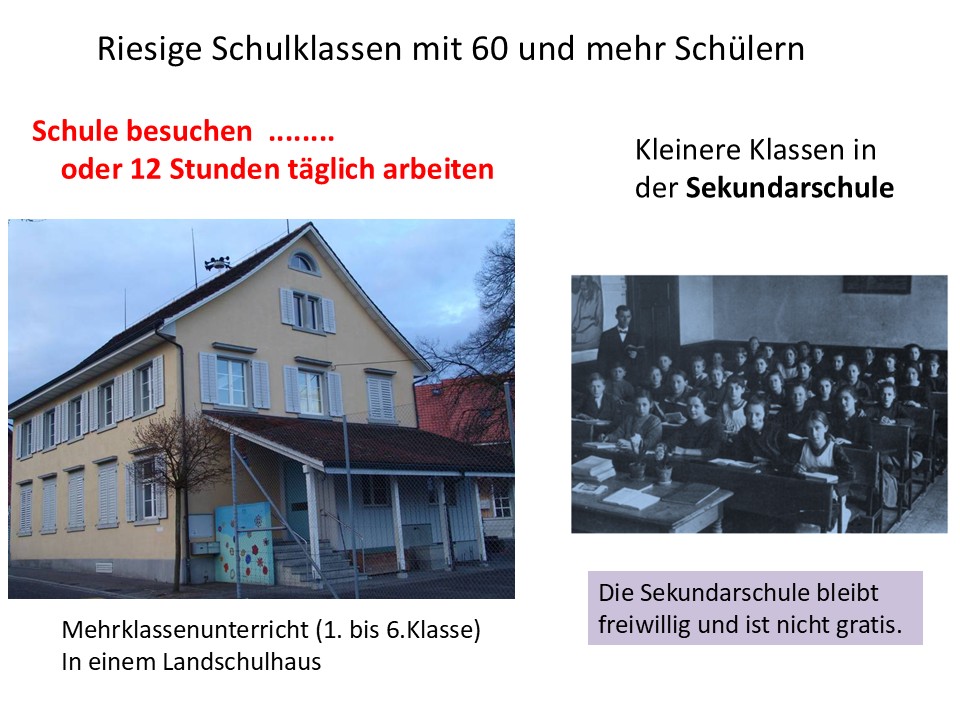

- Die Schulen in der Mitte des 19. Jahrhunderts unterschieden sich nur wenig vom heutigen Schulsystem und boten allen Kindern gute Chancen.

- Die Einführung des neuen Bundesstaats von 1848 wurde in der ganzen Eidgenossenschaft einmütig begrüsst und stiess auf keinen nennenswerten Widerstand.

- Der neue Bundesstaat war ein kluger Kompromiss, der auch Minderheiten schützte.

- Im Bundesrat von 1848 waren alle grossen Parteien vertreten.

- Der Bundesstaat von 1848 war ein grosser Wurf mit bahnbrechenden Freiheitsrechten. Aber es fehlten noch wesentliche Elemente für eine direkte Demokratie.

- Der Entscheid des Parlaments, den Bahnbau in der Schweiz privaten Gesellschaften zu übertragen, war ein schwerer Fehler.

- Die Privatbahnen schaffte es bis 1860 nicht, ein zusammenhängendes Eisenbahnnetz in unserem Land zu schaffen.

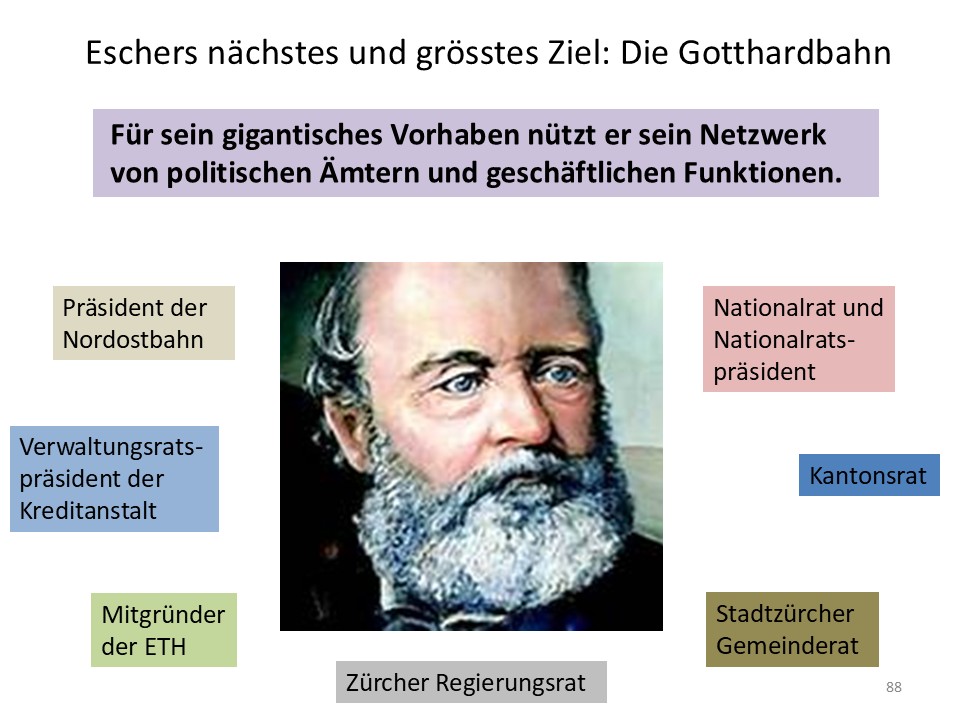

- Im Stadtbild von Zürich sind verschiedene grosse Bauten mit Eschers Namen verbunden.

- Die berühmte Zürcher Bahnhofstrasse ist eine der ältesten Strassen der Stadt.

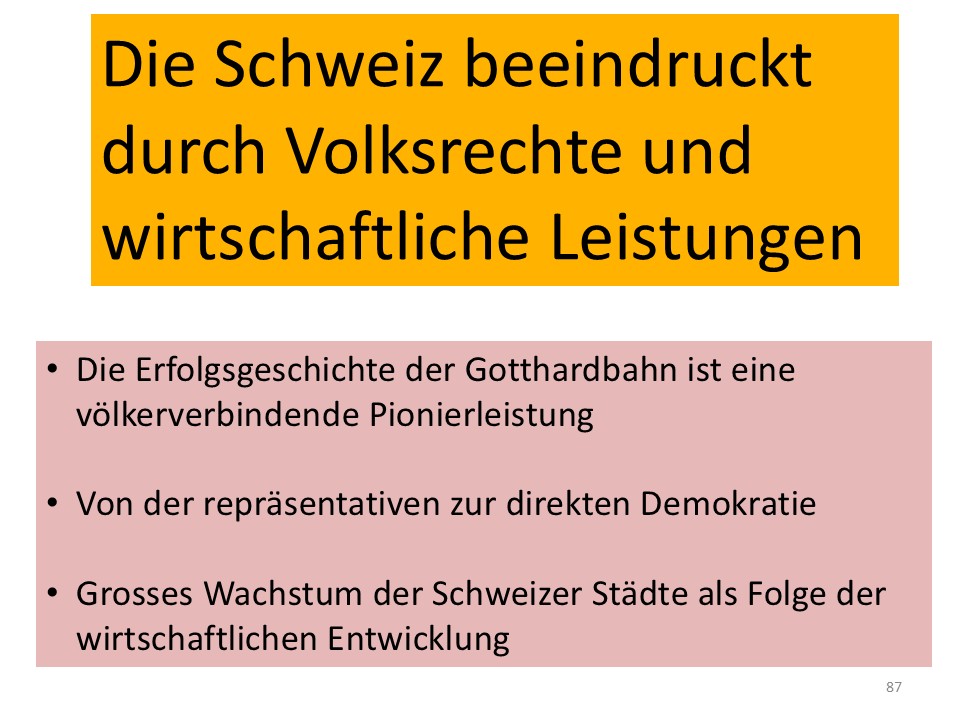

- Die Schweiz des 19. Jahrhunderts ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte.

Spinnereien gebaut.

punkten. Wer unterwegs einsteigen will, wird mit einem Ruderschiff zur Minerva transportiert. Die Minerva wird 1839 vom Zürichsee zum Walensee verlegt und durch den Dampfer „Republikaner“ ersetzt.

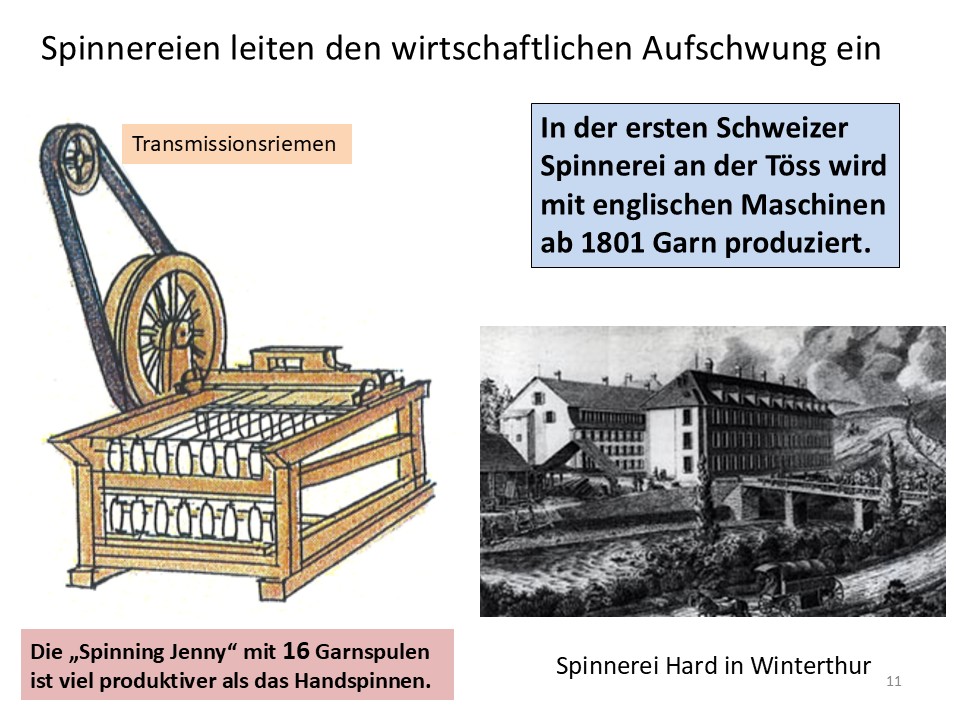

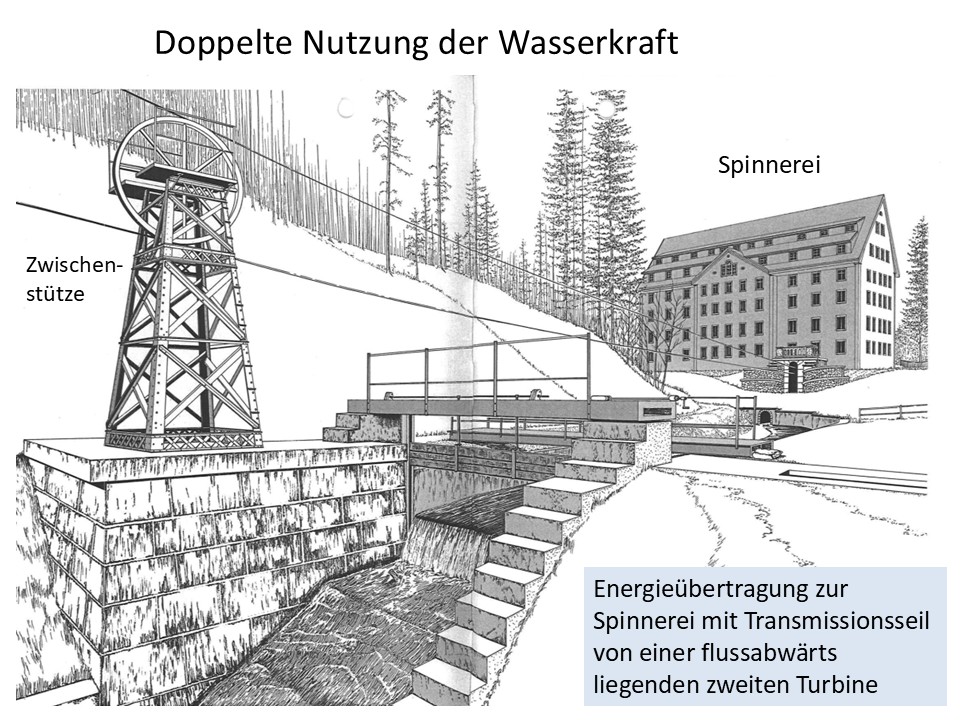

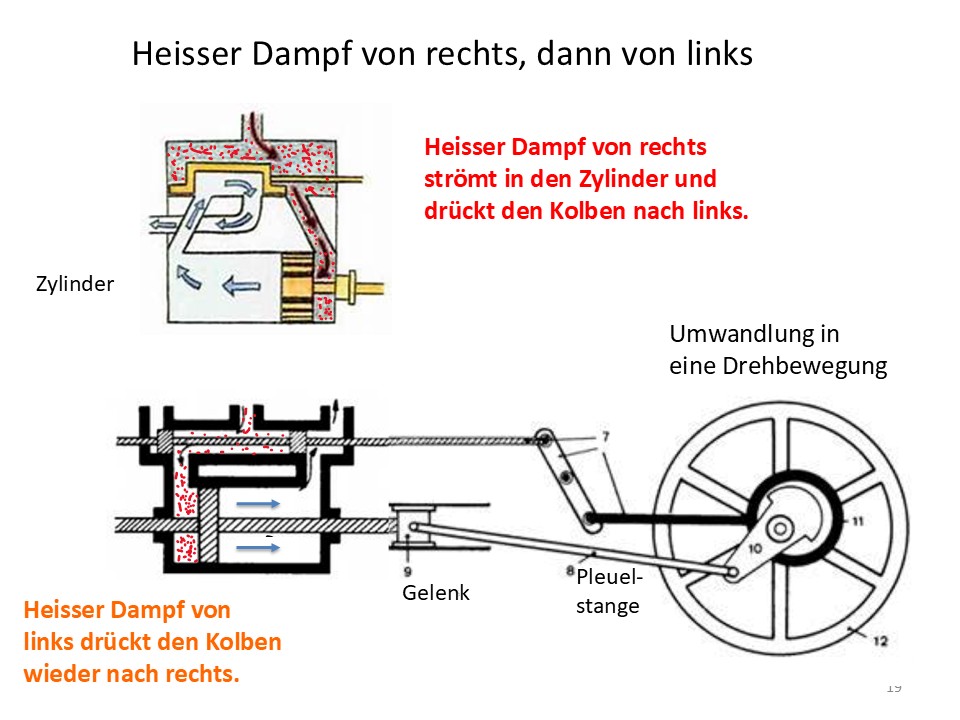

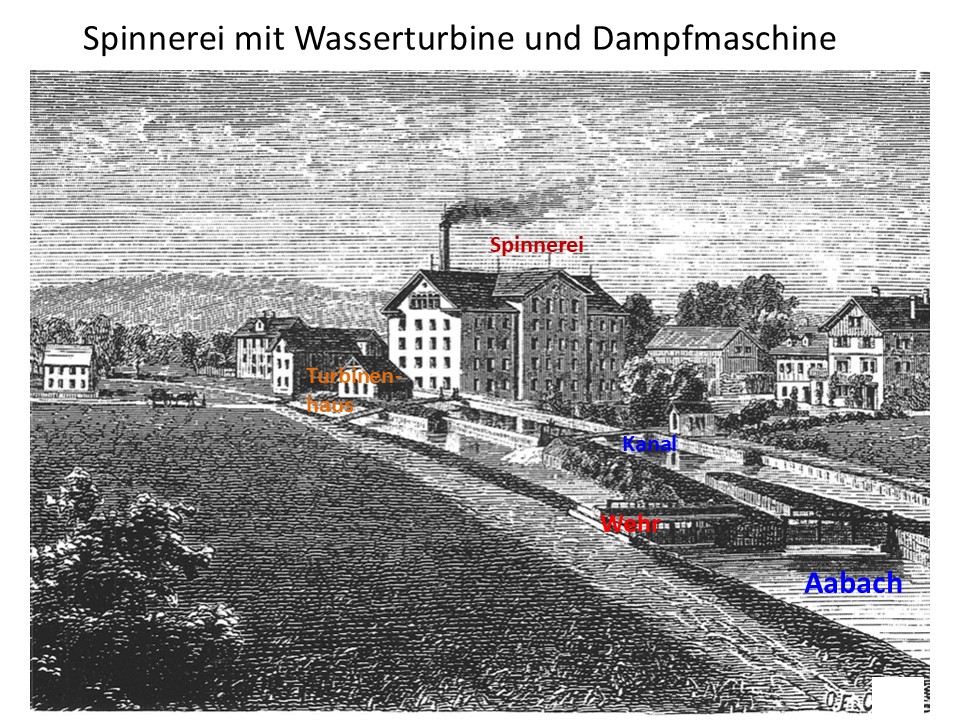

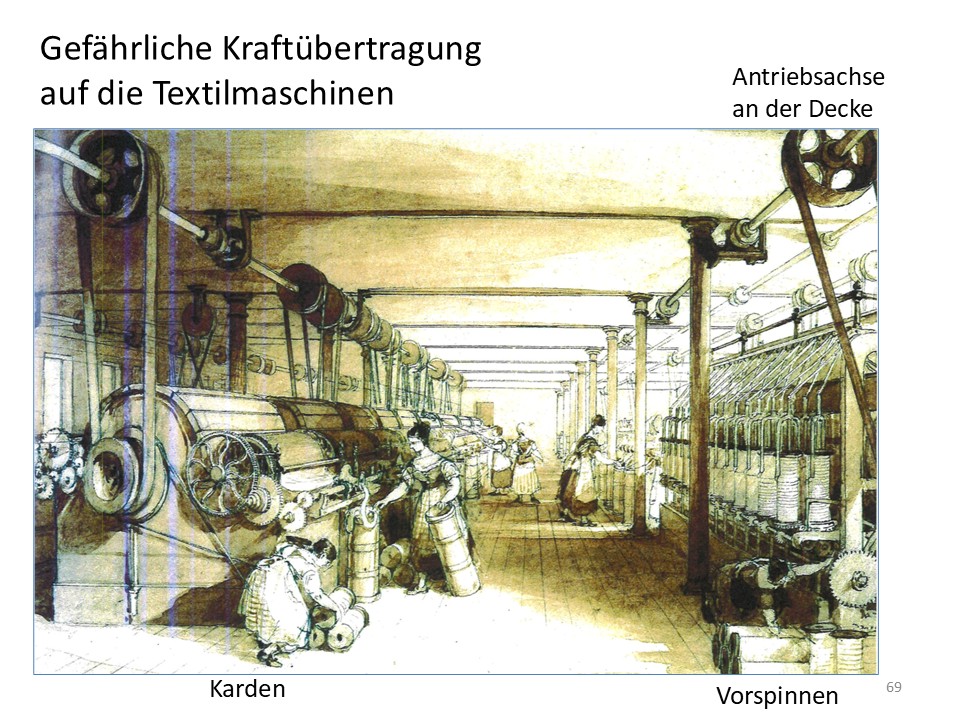

Die Tourenzahl der Spulen wird durch eine Übersetzung mit grossen und kleinen Zahnrädern erhöht. Die Energie bezieht der Transmission von einem Gestänge an der Decke. Dieses ist mit der Turbine am Fabrikkanal verbunden. Bei niedriger Wasserführung kommt eine Dampfmaschine als Antriebskraft zum Einsatz. Zum Abstellen der Spinnmaschine wird der Transmissionsriemen vom Antriebsrand abgehängt. Diese Arbeit ist nicht ganz ungefährlich, da sich das Gestänge an der Decke ständig weiterdreht.

Tipp

Nr. 1: Das Schweizer Wirtschaftswunder. Aufschwung in den 1950er-Jahren. 96 Charts mit Erläuterungen. Und 12 Thesen.

Nr. 2: Die Erfolgsgeschichte der Gotthardbahn. Vom Gotthardtunnel von 1882 bis zum Basistunnel 2016. 99 Charts mit Erläuterungen. Und 12 Thesen.

Nr. 3: Soziale Frage in der Schweiz. Im 19. und 20. Jahrhundert. 89 Charts mit Erläuterungen. Und 12 Thesen.

Nr. 4: Start der modernen Schweiz – politisch, wirtschaftlich, technisch. Im 19. Jahrhundert. 103 Charts mit Erläuterungen. Und 12 Thesen.

Nr. 5: Ein Höhenflug mit abruptem Fall. Aufregende 1920er-Jahre und schwierige 1930er-Jahre. 154 Charts mit Erläuterungen. Und 24 Thesen.

Nr. 6: Zum Widerstand entschlossen. Die bedrohte Schweiz in den Kriegsjahren 1939 und 1940. 117 Charts mit Erläuterungen. Und 24 Thesen.

Nr. 7: Die Schweiz als Insel in der Brandung. Unser Land in den Kriegsjahren 1942 bis 1945. 102 Charts mit Erläuterungen. Und 12 Thesen.

Kurzporträt Hanspeter Amstutz

Ein grosses Anliegen von Hanspeter Amstutz ist es, Meilensteine unserer Schweizer Geschichte in Vorträgen lebendig werden zu lassen. Anfragen für öffentliche Präsentationen nimmt er über seine Mailadresse entgegen.

Urheberrechtshinweis

Die auf dieser Website veröffentlichten Präsentationen, Charts und Unterrichtsmaterialien wurden ursprünglich zu Bildungszwecken erstellt. Sie enthalten teilweise Bilder, Grafiken, Tabellen oder andere Inhalte, deren Urheber oder Quellen heute nicht mehr vollständig nachvollzogen werden können. Alle Inhalte wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Die Veröffentlichung erfolgt ausschliesslich zu nichtkommerziellen und dokumentarischen Bildungszwecken.

Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.