Was in der Schule gelehrt und wie unterrichtet wird, bestimmt inzwischen ein kleiner Bildungszirkel: bÞrokratisch abgeschottet, akademisch abgehoben und weitgehend abgekoppelt von der Schulwirklichkeit.

FÞr die Lehrer, SchÞler, Eltern sowie die Wirtschaft und Gesellschaft sind die Folgen verheerend.

Wer gefordert ist, was wirkt und wie die pÃĪdagogische Wende fÞr die Schulen des 21. Jahrhunderts zu schaffen ist, zeigt Carl Bossard im aufrÞttelnden Interview auf – scharfsinnig, sachverstÃĪndig, schlÞssig.

Ein Hinweis vorab: Das Interview ist auch in franzÃķsischer und englischer Sprache erschienen. Wer interessiert ist, beachte die Verlinkungen am Ende dieses Interviews.

Sie leben in Stans im Kanton Nidwalden, just da, wo der grosse Schweizer PÃĪdagoge Johann Heinrich Pestalozzi 1798/1799 wirkte. Nicht nur wir leben, auch Pestalozzi lebte in einer bewegten Zeit. Was kann Pestalozzi aus Ihrer Sicht der heutigen Schule mit auf den Weg geben?

ÂŦVieles im pÃĪdagogischen Alltag kann auf drei Punkte reduziert oder durch drei geteilt werden. Wir kennen es beispielweise vom pÃĪdagogischen Dreieck mit der Lehrperson, den jungen Menschen und den Lerninhalten her. Hier drin, in diesem Dreieck, vollziehen sich die kognitiven und sozialen Lernprozesse der jungen Menschen: eine Trias.

Johann Heinrich Pestalozzi hat es mit seinem pÃĪdagogischen Dreiklang Kopf â Herz â Hand vorgemacht. Er wusste, wie wichtig Bildung fÞr junge Menschen ist und dass man alles zusammen entwickeln muss: die GefÞhle im Herzen, den Scharfsinn im Kopf und die Geschicklichkeit der beweglichen Hand. Er hat es begriffen, hat es gelehrt, und oft ist er in der Praxis gescheitert. Aber versucht hat er es mit einer beseelten Leidenschaft. Darum hat er bei den Kindern gewirkt. Sein berÞhrender ÂŦStanser BriefÂŧ von 1799 legt beredtes Zeugnis ab.

Wichtig sind eben, wie es Pestalozzi gelehrt hat, die ÂŦdrei grossen GÂŧ: Grundwissen, Grundfertigkeiten, Grundhaltungen. Eine pÃĪdagogisch-didaktische Trias, die gar nicht veralten kann, weil sie so etwas wie ein NON PLUS ULTRA darstellt.

Unsere Kinder mÞssen etwas wissen, sie mÞssen etwas kÃķnnen, und beides zusammen soll sie besser denken und handeln lassen.

Nur so, durch die Mikroprozesse des Lernens, entsteht das, was fundamental und in Zeiten von Fake News, KI und Chat-GPT geradezu unabdingbar ist: Bildung als ÂŦUnverfÞhrbarkeitÂŧ. So hat es der deutsche Philosoph Hans Blumenberg formuliert. Das aber setze elementare Grundkompetenzen wie Lese- und DenkfÃĪhigkeit voraus. Sie sind das Ergebnis systematischen Lernens und kreativen Arbeitens. Das muss das Ziel der Schule sein.

Und noch etwas scheint mir ganz wichtig und aktuell. Pestalozzi hat als einer der ersten vom individuellen Lernen weggefÞhrt und einen gemeinsamen Unterricht eingefÞhrt. Bis dahin lernte jedes Kind irgendwie fÞr sich und mit eigenen Hilfsmitteln. Das Miteinander-Lernen fÞr eine gemeinsame Welt: etwas RevolutionÃĪres! Heute lÃķsen wir Þbers individualisierte Lernen die Klassengemeinschaft tendenziell wieder auf. Und wenn es nach der Bertelsmann-Stiftung und den IT-Konzernen geht, lernt in Zukunft jede SchÞlerin fÞr sich, jeder SchÞler allein, alle isoliert und mit digitalen GerÃĪten in ihren eigenen Lernboxen. Die Klasse als Sozialraum existiert nicht mehr. Eine problematische Reform!Âŧ

Bildungspropheten und BildungsrevolutionÃĪre setzen heutzutage Bildung mit Reform gleich? Was meinen diese damit?

ÂŦNeuÂŧ muss es sein und innovativ. Fast alles, was etwas auf sich hÃĪlt, wird als ÂŦneuÂŧ erklÃĪrt. Das bringt Beifall und Akzeptanz. Das ÂŦNeueÂŧ gilt vielen schon als das Bessere und dem ÂŦAltenÂŧ eo ipso Ãberlegene. Das versteht sich; niemand will als altbacken gelten. Die PÃĪdagogik ist dafÞr besonders anfÃĪllig und mit ihr die Bildungspolitik â aus Sorge, nicht mehr zeitgemÃĪss zu sein.

Vergessen gehen die anthropologischen Konstanten, ignoriert wird das, was immer gilt â weil wir Menschen sind.

Die menschliche Evolution ist eben nicht mit der technischen Innovation gleichzusetzen. Doch das geschieht. Und wo nicht mehr nachgedacht wird, da wird vorgedacht â mit neuen Begriffen und Slogans: ÂŦNeues LernenÂŧ beispielsweise oder ÂŦNeue LernkulturÂŧ, auch ÂŦNeue AutoritÃĪtÂŧ.

Bei der Reformkaskade der vergangenen Jahre ging zudem vergessen, was der Philosoph und PÃĪdagoge Eduard Spranger als das ÂŦGesetz der nicht beabsichtigten NebenwirkungenÂŧ bezeichnet hat. Ich nenne ein Beispiel: Wenn wir etwas ausdehnen, minimiert sich der Gegenvektor, das Ãben: Ãber die frÞhen Fremdsprachen haben wir die Inhalte in der Primarschule ausgedehnt. DafÞr reduziert und minimiert sich die Zeit fÞrs Festigen, fÞrs Automatisieren und Anwenden.

Wir kÃķnnen nicht beide Vektoren gleichzeitig maximieren: die Inhalte ausdehnen und zugleich auch das Ãben erweitern. Das Gesetz der Gegenbuchung!

Wenn die Nacht lÃĪnger wird, zieht sich der Tag zurÞck und wird kÞrzer. Das hat nichts mit Ideologie zu tun. Das ist schlichte Proportionenrechnung. Die Folgen zeigen sich in den sinkenden Lernleistungen wie dem verstehenden Lesen oder dem kohÃĪrenten Schreiben. Das Gesetz der nicht beabsichtigten Nebenwirkungen!Âŧ

Zum Gesetz der Gegenbuchung eine weitere Baustelle: Wie verÃĪndern und verlagern sich die Vektoren zwischen Familie und Schule, zwischen Erziehung und Unterricht? Mit welchen Konsequenzen fÞr die Volksschule?

ÂŦDie Schule hat es heute schwerer als noch vor einigen Jahren. Sie hat viele ihrer stillen VerbÞndeten verloren â jene GratiskrÃĪfte, die einst selbstverstÃĪndlich mitwirkten: beispielsweise das Mitziehen der Eltern, ihr subsidiÃĪres schulisches Wirken zu Hause. FrÞher standen Eltern tendenziell auf der Seite der Lehrerin, des Lehrers. Heute ist das oft anders â mit spÞrbaren Konsequenzen fÞr den Schulalltag.

Manche Eltern rÃĪumen ihren Kindern alle Steine aus dem Weg. Nicht mehr jedes Kind hat darum das Recht, nicht verwÃķhnt zu werden. Doch Lernen ist anstrengend, verlangt Einsatz und Ausdauer. In diesem Sinne muss die Schule gegenhalten, manchmal sogar eine Gegenwelt aufbauen. Das gehÃķrte schon immer zu ihrem Auftrag. Stark wird ein junger Mensch am Widerstand, nicht an Watte und Wolle.

Weil diese KrÃĪfte aus dem Elternhaus schwÃĪcher werden, muss die Schule heute stÃĪrker gegenlÃĪufig wirken, GegenkrÃĪfte aktivieren. Das ist anspruchsvoll. In seinem Erziehungsbuch plÃĪdiert der Dichter Jean Paul dafÞr, Kinder auch gegen den Zeitgeist zu erziehen, weil er ohnehin genug Wirkung entfalte. Kinder und Jugendliche brauchen eine Gegenkraft, einen Eigenhalt, eine Resistenz. Nur so erwerben sie jene MÞndigkeit und Freiheit, die zu Recht gefordert wird â und jene Resilienz, von der heute so oft die Rede ist.

Es ist das Dialektische des schulischen Bildungsauftrags: Mit der Welt gehen, ihr aber zugleich widerstehen.Âŧ

Wo andere schulische Fehlentwicklungen zerreden, erhellen Sie ZusammenhÃĪnge mit wenigen Worten: ÂŦDie LehrplÃĪne wachsen â die Lernleistung sinktÂŧ. Was steckt dahinter?

ÂŦWer sich ins Feld der PÃĪdagogik begibt, setzt sich dialektischen Prozessen und damit Spannungsfeldern aus. Er ist immer eingespannt ins Widerstreitende von IdealitÃĪt und RealitÃĪt beispielsweise, von Theorie und Praxis.

Der Gegenbegriff zur Theorie ist meines Erachtens nicht die Praxis, sondern die Empirie, die reflektierte Praxis. Das ist die berufliche Erfahrung, die sogenannte Professionsempirie.

Darum habe ich â auch als Direktor der Kantonsschule Luzern oder als GrÞndungsrektor der PH Zug â immer selber unterrichtet. Ich wollte Theorie und Empirie im gelebten Schulalltag verbinden. Das legitimiert mich, Fehlentwicklungen zu benennen â auf der Basis des Wohlwollens gegenÞber der Institution Schule, aber unerbittlich in der konkreten Sache.Âŧ

ÂŦWir bilden uns nicht allein und selbstgesteuert:

Dr. Carl Bossard, PÃĪdagoge

Bildung kommt nicht von einem Coach oder Lernbegleiter.

Bildung kommt von einem engagierten Visavis, das mich inspiriert,

von einer Lehrerin, einem Lehrer.Âŧ

Mit dem Lehrplan 21 werden Kinder auf ihr messbares KÃķnnen reduziert: kleinteilig, kompetenzorientiert, intensiv. Was bedeutet das fÞr das Kindsein? Wie gerne wÃĪren Sie heute SchÞler?

ÂŦDas kann ich nicht sagen, weil ich nicht vergleichen kann. Ich weiss nur eines: Die Steuerungs- und Kontrolltendenzen im Bildungssystem bringen die Schulen unter Druck, ohne dass bessere Lernleistungen resultieren. Diese technokratische Sicht verkennt das Wesen des Unterrichts.

Und noch etwas spÞren wir: Der Wissens- und Informationsgesellschaft droht die Bildung abhandenzukommen. Bildung hat es heute schwer. Gefragt sind Kompetenzen, beruflich kalkulierbar, Ãķkonomisch einsetzbar, finanziell verwertbar. Das kalte KalkÞl der NÞtzlichkeit dominiert und diktiert. Die Idee der betriebswirtschaftlichen Effizienz hat die Idee der Bildung verdrÃĪngt. Relevant ist sie als Ãķkonomischer Faktor und ÂŦbilanzierbare Kennzahl des HumankapitalsÂŧ â unter den Parametern des maximierten Gewinns. So scheint es, etwas pointiert formuliert.Âŧ

Wenn es nach dem Schweizer Schulleiter-Verband (VSLCH) geht, sind Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr PÃĪdagogen, sondern nur noch Coachs und Lernbegleiter. Mit welchen Folgen?

ÂŦVon Hegel stammt die Kurzdefinition von Bildung, nÃĪmlich ÂŦIm Andern zu sich selbst kommenÂŧ. Wir bilden uns nicht allein und selbstgesteuert. Wir brauchen ein vital prÃĪsentes GegenÞber, das uns zu uns selber fÞhrt und damit zum Denken als innerem Dialog zwischen mir und mir selbst. Das kommt nicht von einem Lernbegleiter oder Coach, der mir Arbeitspapiere zuteilt, das kommt von einem engagierten Visavis, das mich inspiriert, von einer Lehrerin, einem Lehrer. Autonom werde ich durch Emanzipation.Âŧ

ÂŦNoten sind in NotÂŧ: GehÃķren Schulnoten abgeschafft, wie von Thomas Minder vom Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH) oder von Dagmar RÃķsler, PrÃĪsidentin Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), gefordert? Worauf kommt es bei Noten an?

ÂŦSind Noten (in der Primarschule) notwendig? DarÞber zu reden ist nicht ganz einfach und auch heikel. Das Thema gleicht einem Minenfeld; es ist in der Tendenz negativ besetzt. Viele wollen sie abschaffen. Es gibt sicher die Not der Noten, doch sie haben auch ihren Wert. Als junger Lehrer war ich an einer Schule tÃĪtig, die das verbale Bewertungssystem praktiziert hat: die Lernleistungsbeurteilung mit Worten. Wie habe ich um einen gerechten ÂŦBeschriebÂŧ gerungen. Stundenlang! â dies im Wissen: Worte kÃķnnen verletzen; Zahlen sind neutraler.

In einem wertschÃĪtzenden Umfeld, in einer fehlerfreundlichen AtmosphÃĪre sind Noten, so habe ich es erlebt, nicht das Problem, sondern eine einfache und leicht verstÃĪndliche Hilfe; die Note schafft Klarheit fÞr eine aktuelle Lernleistung. Kinder wollen wissen, wo sie stehen. Mehr kann eine Note nicht.

Entscheidend ist das lernfÃķrdernde Feedback â im Sinne einer Artikulation der Differenz zwischen Sein und Sollen in Bezug auf die Sache, den Prozess und die Selbstregulation. Das gehÃķrt zwingend zur Note. Und genau das, Feedbacks zur Selbstregulation, wÞnschen sich die Lernenden am meisten. Doch sie erhalten es ganz selten. Die Forschung weist dies nach.Âŧ

FÞr viele ein Tabuthema: GemÃĪss Bundesamt fÞr Statistik, die Zahlen stammen aus dem Erhebungszeitraum 2020-2022, weisen 55.9 Prozent der 7-14-jÃĪhrigen schulpflichtigen Kinder einen Migrationshintergrund auf. Wie beeinflusst die Einwanderung in die Schweiz den Unterricht in der Volksschule?

ÂŦDas ist ein wenig erforschtes Feld. Ich kann darum nur unzureichend Auskunft erteilen. Eines wissen wir bestimmt: Die Sprache ist das Instrument des Denkens. Es darf nicht sein, dass zugezogene Kinder aus anderen Kulturen einer Klasse zugeteilt werden, ohne dass sie die deutsche Sprache verstehen. Das hilft diesen Kindern nicht, und das erschwert gleichzeitig den Unterricht zum Nachteil des Kollektivs.Âŧ

Sie erheben die Stimme fÞr die SchÞlerinnen und SchÞler: ÂŦNicht die SchÞler haben das Lesen verlernt â die Reformen haben es ihnen systematisch abgewÃķhnt.Âŧ Was meinen Sie damit?

ÂŦDas Ãben hat â vor allem an den PÃĪdagogischen Hochschulen â einen schalen Beigeschmack. Aus der GedÃĪchtnisforschung aber wissen wir, dass Ãben und Festigen das Zentrale, das Grundlegende des Lernens sind. Das gilt besonders fÞr die Grundfertigkeiten Rechnen, Lesen und Schreiben: Je mehr wir etwas im tÃĪglichen Leben und unter Druck brauchen, desto intensiver mÞssen wir es trainieren, sagt die Forschung. Eben: Aufbauen mit dem Verstehen, dazu das Festigen Þbers Ãben und Anwenden. Das haben wir vernachlÃĪssigt. Die Folgen kennen wir. Die empirischen Daten zeigen es Þberdeutlich.Âŧ

Nun scheint die grassierende Reformitis selbst die Reformer an den Abgrund zu fÞhren: Im Herbst 2025 beklagen PÃĪdagogische Hochschulen etwa in den TA-Medien den Leistungsabfall, den ihre Reformideen mitbewirkt haben â und fordern einen ÂŦMasterplanÂŧ fÞr die Volksschule. Gehen Sie mit?

ÂŦWir brauchen keinen neuen Masterplan, wie das ein Dozent der PH ZÞrich angesichts der nachlassenden Lernleistungen der SchulabgÃĪnger postuliert.

Wir brauchen eine pÃĪdagogische Wende, um eine wirklich gute ÂŦSchule fÞr alleÂŧ zu schaffen â klug gefÞhrt und mit effektiven Lernprozessen.

So findet die Schule wieder zu ihrem Kernauftrag, dem bildungswirksamen Lernen fÞr alle. Das bewahrt uns davor, ÂŦsehenden Auges in ein schweres Problem hinein[zulaufen]Âŧ, wie der gleiche Bildungswissenschaftler in apokalyptischen Worten warnt.

Die PÃĪdagogischen Hochschulen beklagen plÃķtzlich etwas, das sie mit ihren Reformen selber mit verursacht haben. Doch darÞber schweigen sie. Das scheint mir unredlich.Âŧ

Wer hat die Macht im Bildungsboot Schweiz? Bei wem liegt de facto die Definitionsmacht fÞr das, was gelehrt werden soll und wie unterrichtet werden muss?

ÂŦEin kleiner universitÃĪr-akademischer Zirkel aus den PÃĪdagogischen Hochschulen hat â im Verbund mit einer starken BildungsbÞrokratie â die Definitionsmacht Þber die Schulen Þbernommen. Sie bestimmen, was gelehrt und vor allem wie unterrichtet werden muss â oft auch gegen die Praktiker. Das bedeutet eine Marginalisierung der Praxisempirie.Âŧ

PÃĪdagogische Hochschulen wurden in der Schweiz erst ab Mitte der 1990er Jahre gegrÞndet. Wie konnten die PÃĪdagogischen Hochschulen in rund dreissig Jahren die Definitionsmacht Þber die Volksschule an sich reissen?

ÂŦDen PÃĪdagogischen Hochschulen ist es gelungen, sich der Kontrolle durch die kantonalen Bildungsdirektionen zu entziehen. Sie fÞhren so etwas wie ein Eigenleben. Dabei berufen sie sich auf Entscheide der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren der Schweiz EDK, oft abgekoppelt von der tÃĪglichen KÃĪrrnerarbeit im pÃĪdagogischen Parterre. Das fÞhrt â wir haben es angetÃķnt â zu einem Bedeutungsverlust der Praxis und der Empirie.Âŧ

Sie selbst bringen das Luhmannâsche Spiel der Subsysteme ins Spiel: Die Schule ist der Politik unterstellt. Wo liegt das Problem?

ÂŦIm Luhmannâschen Spiel der Subsysteme ist die Schule der Politik unterstellt. Sie muss steuern. In den vergangenen Jahren hat aber die Bildungsverwaltung Þber ihren forcierten und krÃĪftigen Ausbau einen ungeahnten Einfluss erhalten. Es ist darum nicht immer klar, wer hier wen steuert. Offiziell wÃĪre es die Bildungspolitik!Âŧ

Kann das Primat der Politik respektive der Bildungspolitik Þber die Schule hierzulande zurÞckgewonnen werden? Welche Hebel gibt es?

ÂŦBei dieser Frage bin ich mit einer wegweisenden Antwort Þberfordert. Zu hoffen wÃĪre es.Âŧ

Inwieweit wÞnschen Sie eine aktivere und agilere Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)?

ÂŦDa bin ich mir nicht so sicher. Die Funktion der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist fÞr mich zu wenig durchschaubar. Wenn ich sehe, wie lange es gedauert hat, bis die ernÞchternden Ergebnisse der ÃberprÞfung der Grundkompetenzen (ÃGK 2023) an die Ãffentlichkeit gekommen sind. Da war die beschÃķnigende, ja euphemistische Kommunikation wichtiger als eine schnelle und schonungslose Resultattransparenz!

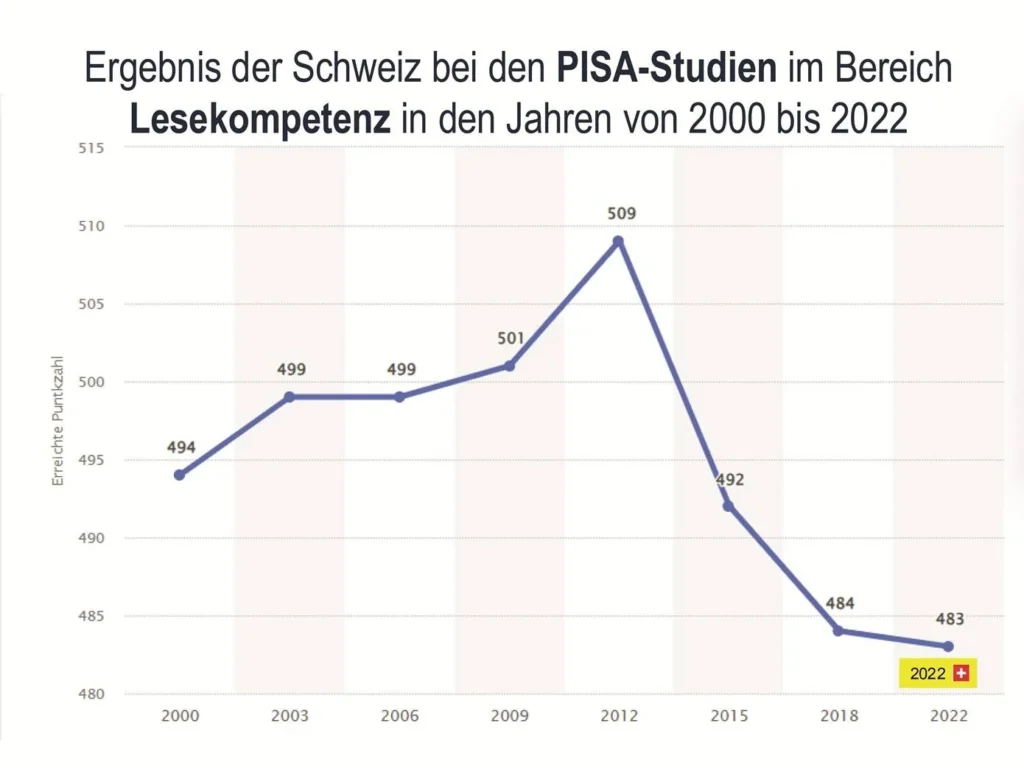

Ein zweites Beispiel. Wie wenig klar die EDK ist, zeigte sich im SpÃĪtherbst 2023. Publiziert wurden die PISA-Ergebnisse 2022. Das ehemalige Bildungsparadies Finnland war dabei in den Naturwissenschaften und im Lesen leicht vor der Schweiz platziert.

Der finnische Bildungsminister bezeichnete das Resultat seines Landes als ÂŦsehr besorgniserregendÂŧ. Er kÞndigte Massnahmen an.

Bei uns bewertete die damalige PrÃĪsidentin der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz EDK, die ZÞrcher RegierungsrÃĪtin Silvia Steiner, die leicht schlechteren Resultate als ÂŦgutÂŧ bis ÂŦsehr gutÂŧ. Sie betonte das Relativierende, verwies auf das noch schwÃĪchere Abschneiden vergleichbarer LÃĪnder wie Deutschland und trÃķstete sich damit. ÂŦWir sind Þber dem OECD-Durchschnitt!Âŧ (sic!), frohlockte sie. Dabei wussten wir um den dramatischen RÞckgang beim Leseverstehen. Geschehen ist nichts. So etwas untergrÃĪbt jede GlaubwÞrdigkeit dieser Institution.Âŧ

Verabschieden kantonale Regierungen und Parlamente jÃĪhrliche, also wiederkehrende Globalkredite an PÃĪdagogische Hochschulen, verbinden sie diese mit LeistungsauftrÃĪgen, meist in der Art wie die Schaffung einer UnterrichtsbefÃĪhigung von LehrkrÃĪften. WÃĪren diese GeldflÞsse nicht mit konkreteren LeistungsauftrÃĪgen respektive Vorgaben fÞr eine wirksame Schulpraxis zu verknÞpfen. Denn wer zahlt, der befiehlt?

ÂŦDa gehe ich mit Ihnen einig. Wir haben zu wenig Transparenz. Es ginge auch um einen Pro-Kopf-Vergleich zwischen den Kosten der ehemaligen Lehrerinnen- und Lehrerseminare und der heutigen Ausbildung an den PÃĪdagogischen Hochschulen. Nicht selten fÃĪllt das Wort, wir seien mit der heutigen akademisierten Lehrerbildung hinter die damaligen Seminare zurÞckgefallen.Âŧ

Lehrerinnen und Lehrer arbeiten im schulischen Maschinenraum, kÃĪmpfen an vorderster Front. Welche sind deren Hauptanliegen? Wie stark fliessen deren Erwartungen bottom-up ein – oder eben nicht ein?

ÂŦDie Wissenschaft spricht von der marginalisierten Professionsempirie. Konkretisiert an einem Beispiel: Praxiserfahrene Lehrpersonen haben nachdrÞcklich vor der EinfÞhrung zweier Fremdsprachen in der Primarschule und den hehren Versprechen dieser Innovation gewarnt.

Die Bildungspolitik und die VerwaltungsstÃĪbe haben nicht auf sie gehÃķrt. Im Gegenteil. Die Praktiker wurden in die ewiggestrige Ecke versetzt.

Dabei wissen wir seit Jahren, dass beispielsweise das verstehende Lesen dramatisch abnimmt, ebenso das korrekte und kohÃĪrente Schreiben. Es fehlt die Zeit zum Ãben. Genau darauf haben die warnenden Stimmen der Praxis verwiesen. Sie wurden â milde gesagt â belÃĪchelt. Kassandra lÃĪsst grÞssen! Kein Bottom-up-Prozess. Leider.Âŧ

Mittlerweile hat sich eine ganze ÂŦSchulreformindustrieÂŧ mit lukrativen GeschÃĪftsmodellen etabliert: Von den andauernden Strukturreformen profitieren Beratungsunternehmen mit Angeboten wie ÂŦLernen neu denkenÂŧ, ÂŦkompetenzorientierte LerndesignsÂŧ oder ÂŦpostdigitale PÃĪdagogikÂŧ, um nur einige Beispiele zu nennen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

ÂŦEine tragische Entwicklung. In und an der Bildung kann sehr viel Geld verdient werden. Private haben das lÃĪngst entdeckt und drÃĪngen in die Schule. Ein lukratives Feld! Es sind oft die gleichen Leute, die Innovationen pushen und sich dann gleichzeitig als Berater anpreisen. Gegen teures Geld notabene.Âŧ

In der Schweiz werden Privatschulen stets populÃĪrer. TÃĪuscht der Eindruck? Was bedeutet die Nachfrage nach Privatschulen fÞr die hiesige Volksschule?

ÂŦDie Zahl der PrivatschÞler bleibt relativ stabil, bei rund fÞnf Prozent. Was dagegen zunimmt, ist die Zahl der privaten Lern- und Nachhilfeinstitute. Das erstaunt nicht.

Wir wissen, dass selbst intelligente Kinder am Ende der Primarschule in den Grundfertigkeiten des Rechnens und Schreibens oft grosse LÞcken aufweisen. Wenn sie diese Grundlagen beherrschen, stehen nicht selten engagierte Eltern oder private Nachhilfeinstitute dahinter. Das mÞsste den Bildungsverantwortlichen zu denken geben.

Eine Google-Recherche zu den Stichworten ÂŦNachhilfe, Gymi-Vorbereitung, ZÞrichÂŧ ergibt eine lange Liste von Angeboten â vom Schwarz- und Graumarkt fÞr Zusatzlektionen nicht zu reden. Die Nachfrage muss gross sein, sonst gÃĪbe es diesen Markt nicht. Da wird die Schule ihrem Kernauftrag zu wenig gerecht.Âŧ

Am 17. Januar 2025 stand die MÃĪdchensekundarschule St. Katharina in Wil SG vor dem hÃķchsten Schweizer Gericht. Vor das Bundesgericht wurde die âKathiâ von Politikern gezerrt, denen die erfolgreiche Schule, BundesprÃĪsidentin Karin Keller-Sutter ist eine Absolventin, zuwider ist: Ist die Identifikation der Schule mit dem Christentum problematisch, die private TrÃĪgerschaft des Teufels, die Geschlechtertrennung unzumutbar?

ÂŦEin Entscheid, den ich nicht verstehen konnte, initiiert aus einer politischen Ecke, denen hohe Lernleistungen und seduzierter Unterricht per se verdÃĪchtig sind. Es sind die gleichen Kreise, die Selektionen nach der Primarschule vehement bekÃĪmpfen.Âŧ

Reformen beschrÃĪnken sich nicht auf die Volksschule, sie haben auch die Berufsfachschulen ergriffen. In der neuen KV-Ausbildung werden keine FÃĪcher wie ÂŦRechnungswesenÂŧ oder ÂŦBuchhaltungÂŧ mehr unterrichtet. Der Unterricht findet in den âHandlungskompetenzbereichenâ (HKB) statt. Wie beurteilen Sie diesen Systemwechsel?

ÂŦVor solchen SammelfÃĪchern, wie sie der Lehrplan 21 gepusht hat und die nun auch in die KV-Reform durchdrÞcken, warnte der renommierte Entwicklungspsychologe und VizeprÃĪsident der Max-Planck-Gesellschaft, Prof. Franz E. Weinert: ÂŦFÃĪcher sind als Wissenssysteme unerlÃĪsslich fÞr kognitives Lernen. Es gibt Þberhaupt keinen Grund fÞr einen heterogenen FÃĪcher-MischmaschÂŧ, betonte er. Als Ausnahme nannte der Lernpsychologe Weinert den Projektunterricht; reale PhÃĪnomene oder Probleme unserer Welt bilden hier den Ausgangspunkt des Lernens.Âŧ

Den Sog des Gymnasiums spÞrt die Berufsbildung. Wie ist die AttraktivitÃĪt der Berufslehre zu halten oder gar zu steigern?

ÂŦErst in der Werkstatt habe ich das Denken gelernt.Âŧ Das sagt der Philosoph und gelernte Motorradmechaniker Matthew B. Crawford. FÞr ihn geht das Denken Þber die Hand. Die HÃĪnde, so Crawford, seien der ÃĪussere Verstand. Und erst das Greifen fÞhre zum Begreifen. Genau das ermÃķglicht das Handwerkliche, ermÃķglicht die Berufslehre. Und noch etwas wissen wir: Zwischen Denken und Tun gibt es einen grossen Sinnzusammenhang. Auch darin liegt die AttraktivitÃĪt einer Berufslehre.

Es mÞsste uns besser gelingen, den Wert der beruflichen Grundbildung aufzuzeigen und welche MÃķglichkeiten sie in unserem durchlÃĪssigen Bildungssystem beinhaltet â gemÃĪss dem chancengerechten Grundsatz: Jeder Abschluss fÞhrt wiederum zu einem Anschluss.Âŧ

Wohin steuert das Gymnasium mit dem Reformprojekt ÂŦWeiterentwicklung der gymnasialen MaturitÃĪt WEGMÂŧ? Ich frage Sie mit Ihrer Frage: ÂŦHumboldt oder McKinsey?Âŧ

ÂŦIn aller KÞrze nur eine einzige Bemerkung zu einem weiten Feld. Der ÂŦRahmenlehrplan Gymnasiale MaturitÃĪtsschulenÂŧ spricht BÃĪnde. Er liest sich als Mischung aus einem Europarat-Dokument, dem Text eines globalen Bildungsakteurs und einem KI-generierten Bildungstext. Die Antwort ist leider einfach: Da dominiert McKinsey! Wilhelm von Humboldts Bildungsidee tritt in den Hintergrund. FÞr viele ist er ja schon lÃĪngst tot.Âŧ

Weder andauernde Reformen noch starrer Stillstand dienen der Schule. Mit Blick auf die Weiterentwicklung: Welche Kriterien sollen kÞnftige Reformprozesse angesichts des Primats der Politik und der Relevanz fÞr die Schulpraxis beachten?

ÂŦSchule und Unterricht sind immer Kinder ihrer Zeit. Das lehrt die Geschichte. Und noch etwas zeigt uns der Blick zurÞck:

Die Schule hat einen Doppelauftrag. Sie muss zeitgemÃĪss sein und gleichzeitig den Mut zu Konstanten aufbringen. Konkret: Sie bleibt im Wandel stets auch dem verpflichtet, was immer gilt und keinem Verfallsdatum unterliegt. Darin liegt das WidersprÞchliche und darum Anspruchsvolle der Schule, das Dialektische: Sie muss sich ÃĪndern und gleichzeitig Zeitloses vermitteln wie humane Werte und kulturelle Grundfertigkeiten: das HerkÃķmmliche wie das Fortschrittliche. Schule muss beides verbinden und beidem gerecht werden.

Und wie bereitet die Schule von heute die Kinder auf die Welt von morgen vor? Eine Welt, die einer bislang kaum gekannten Zivilisationsdynamik unterliegt und sich fleissig revolutioniert. Eines wird immer gefordert und wie ein Mantra postuliert: junge Menschen fit machen fÞr flexible Zeiten, fÞr die digitalisierte, von KÞnstlicher Intelligenz KI geprÃĪgte Zukunft, fÞr eine Ãra, in der man sich beruflich stÃĪndig verÃĪndert und neuen Aufgaben stellt. Zu den Galionsgestalten der Gegenwart gehÃķrt darum der flexible Mensch. Dieses Zauberwort, die FlexibilitÃĪt, hat der amerikanische Soziologe Richard Sennet in einem luziden Buch beschrieben.Âŧ

ÂŦDoch wie wird man flexibel in einer Welt des permanenten Wandels? In einer Welt, in der kaum mehr etwas konstant und sicher ist.Âŧ

ÂŦEin Ding richtig kÃķnnen sei mehr als Halbheiten im Hundertfachen. Was der Dichter und Denker Goethe sinngemÃĪss forderte, mÞsste die Schule des 21. Jahrhunderts verlangen: klar in ihren AnsprÞchen, bemÞht um elementares Basiswissen und intensives Training dauernd gÞltiger Qualifikationen: verstehendes Lesen und kohÃĪrentes Schreiben, prÃĪzises Rechnen, logisches Denken und freies Fantasieren. Solche elementaren Grundkompetenzen sind das Ergebnis systematischen Lernens und kreativen Arbeitens, sind Resultat einer ganz unflexiblen Hingabe an die Basics. Nur so wird man flexibel! ÂŦGet the fundamentals right, and the rest will follow.Âŧ Dem ist nichts beizufÞgen.Âŧ

SICHTWEISENSCHWEIZ.CH dankt Dr. Carl Bossard fÞr dieses Interview.

Aufgefallen ist SICHTWEISENSCHWEIZ.CH, wie Carl Bossard in seinem Beruf literarische BezÞge kultiviert â etwa zu Peter Bichsel oder Lukas BÃĪrfuss. Welche Erkenntnisse gewinnt PÃĪdagoge Carl Bossard aus den Texten der beiden Schriftsteller fÞr das pÃĪdagogische KerngeschÃĪft der heutigen Schule? Dazu folgen zwei inspirierende LesestÞcke.

Carl Bossard: Peter Bichsel als Lehrer

ÂŦEhemalige SchÞler schwÃĪrmen noch heute von seinem Unterricht. Der Lehrer und Autor Peter Bichsel selber sagte: ÂŦDamals hatte man eine Schulstube, in der man schalten und walten konnte, wie man wollte. Der Lehrplan bestand aus zwanzig Seiten, und zwar fÞr die gesamte Primarschule von der ersten bis zur sechsten Klasse. Inzwischen sind das richtige WÃĪlzer.Âŧ â Bichsel und die pÃĪdagogische Freiheit!

Und er ergÃĪnzte: ÂŦIch musste damals im Jahr genau zwei Formulare ausfÞllen: eins mit der Liste aller SchÞler, mit Geburtsdatum und Heimatort; dazu einen Jahresbericht von einer A4-Seite, wo man angab, was man in dem Schuljahr so gemacht hatte. Heute haben die Lehrer jeden Tag mindestens eine Stunde BÞroarbeit. Daran wÃĪre ich wohl gescheitert, nicht an den SchÞlern, aber an der BÞrokratie.Âŧ â Bichsel und der pÃĪdagogische Papierkram!

Peter Bichsel hatte grosse Freiheit und kannte keine KontrollbÞrokratie. Er konnte kreativ wirken. Einer seiner SchÞler schreibt: ÂŦIch bin Þberzeugt, dass ich nur dank Peter Bichsel spÃĪter im Beruf erfolgreich war.Âŧ

Quellenangabe: Peter Bichsel: Was wÃĪre, wenn? Ein GesprÃĪch mit Sieglinde Geisel. ZÞrich: Kampa Verlag 2018, S.âŊ135

Literaturhinweis: Carl Bossard: Das Problem der Volksschule? Die LehrplÃĪne wachsen, die Lernleistungen sinken. NZZ am Sonntag vom 28. Juni 2025

Carl Bossard: Lukas BÃĪrfuss als SchÞler

Frage Zukunft CH: Vom Schriftsteller Lukas BÃĪrfuss stammt der Satz: ÂŦIch brauchte keinen Stundenplan, ich brauchte keinen Lehrplan. Was ich hingegen nÃķtig hatte, das waren Lehrer.Âŧ Was zeichnet die pÃĪdagogische Grundhaltung eines guten Lehrers aus?

Antwort Carl Bossard: ÂŦLukas BÃĪrfuss zielt auf den Kern der Schule: gute Lehrerinnen, engagierte Lehrer. Ohne sie ist eine gute Schule nicht mÃķglich. FreimÞtig bekennt BÃĪrfuss: ÂŦIch weiss nicht, was aus mir geworden wÃĪre, wenn meine Lehrer ihre Leidenschaften nicht mit mir geteilt hÃĪtten, ihre Begeisterung, ihr UnverstÃĪndnis, aber auch ihren Ãrger, die Angst und das Staunen.Âŧ Solche Lehrer fÞhrten BÃĪrfuss zu Gedichten, sie fÞhrten ihn zu neuen Sichten, sie fÞhrten ihn in andere Welten. Sie begeisterten ihn fÞr Dinge, die er gar nicht kannte, weil seine Neigung ihn nie dorthin gefÞhrt hÃĪtte. So beispielsweise ein ÂŦStellvertreter in der siebten Klasse, ein Mann mit Bart, der uns Gedichte vorlas.Âŧ Nicht etwa, weil sie im Lehrplan standen. Er las uns Gedichte vor, weil er Gedichte liebte. Gedichte waren ihm wichtig, lebenswichtig. Und er teilte im Grunde auch keine Gedichte mit uns. Er teile seine Liebe, er teilte seine Leidenschaft.Âŧ

Frage Zukunft CH: Was wÞnschen Sie sich fÞr die heutige Schul- und Bildungspolitik? Was fÞr die Lehrer, was fÞr die SchÞler?

Antwort Carl Bossard: ÂŦIn seiner âOde an die Lehrerâ schreibt der Schriftsteller Lukas BÃĪrfuss am Schluss:

Kinder brauchen Erwachsene

die ihnen zeigen

wie das gehen kÃķnnte

dieses Spiel

ein Mensch zu werden.

Dass mÃķglichst alle Kinder und Jugendlichen dieses GlÞck haben, das wÞnsche ich mir.Âŧ

Literaturhinweis: Lukas BÃĪrfuss: ÂŦOde an die LehrerÂŧ, in: ÂŦStil und MoralÂŧ, Wallstein Verlag 2015.

Quellenangabe: Carl Bossard: Der Mensch ist mehr als nur ein BehÃĪlter von Kompetenzen. Stiftung Zukunft CH, 2. November 2024.

KurzportrÃĪt Carl Bossard

WeiterfÞhrende Literatur von und mit Carl Bossard

Es folgen einige wenige Hinweise zu ausgewÃĪhlten Artikeln:

Carl Bossard: Alarm im Klassenzimmer: LeseschwÃĪche in der Volksschule. Schweizer Monat, 27. November 2024

Carl Bossard: Der Unterricht muss sich auf das verstehende Lernen konzentrieren. NZZ, 24. November 2024

Carl Bossard: Lehrpersonen brauchen mehr Freiheiten. Condorcet, 24. August 2025

Carl Bossard: Wenn das Lernen sein Gewicht verliert. Journal 21, 25. Oktober 2025

Carl Bossard: Wer steuert eigentlich das Bildungsboot? Condorcet, 29. MÃĪrz 2024

Carl Bossard: Ãben kommt in der Ãķffentlichen Schule schmerzhaft zu kurz. Tages-Anzeiger, 30. August 2025

Carl Bossard: Zuerst grÞndlich reformieren, dann Alarm schlagen! Condorcet, 24. September 2025

Bildnachweis: Titelbild: Karin Hofer / NZZ. Peter Bichsel: Schweizerische Nationalbibliothek, Bern, Sammlung Photopress. Lukas BÃĪrfuss: Stefano de Marchi

Es wurde noch kein Kommentar verÃķffentlicht.