Die Schweiz, die KÃķpfe der Schweizer, ihre Volkswirtschaft sind auf Weltniveau und das seit jeher. Schon 1240 merkten die Eliten der drei Talschaften am neu erÃķffneten Gotthard, dass sie sich vom Kaiser Friedrich II im fernen Sizilien frei strampeln konnten, wenn sie ihm den Pass offen hielten.

Die Augen auf fÞr die Welt rundum, fÞr ihre und unsere gemeinsamen Anliegen, das blieb seither so.

Heute, man kennt die AufzÃĪhlung, hat die Schweiz die hÃķchste Dichte der Technikpatente, eine der besten SpitzenuniversitÃĪten der Technik, eine maximale Exportorientierung zur Weltwirtschaft, ist sie ein Magnet fÞr den Zuzug von Talenten. Sie ist ein Konzentrat an Firmensitzen, NGOs, Sportorganisationen mit ihren hier zusammenlaufenden Netzfunktionen aus aller Welt geworden so wie andere ÂŦcity statesÂŧ – etwa Singapur, Arabien und wie es der Libanon vor seiner SelbstzerstÃķrung seit 1974 war. Diese wendigen kleineren Staaten sind das Gegenteil der monotonen FlÃĪchenstaaten wie Italien, Deutschland, die im 19. Jahrhundert mit Zehntausenden von Toten zusammenkartÃĪtscht wurden und von Frankreich, das seit dem 13. Jahrhundert sich zum immer noch immobilen Totalstaat verfestigt, wie man es gerade in diesen Wochen wieder sieht.

Weltgang statt Alleingang

Die EuropÃĪische Union versucht diesen voll harmonisierten und rasenmÃĪhergleichen FlÃĪchenstaat auf kontinentaler Ebene zu verwirklichen – im Namen von fÞr sie unerreichbarer geopolitischer und spitzentechnischer Weltgeltung. Wer nicht dabei ist, wird ausgegrenzt als Sonderweg, im Alleingang.

Manche Pseudointellektuelle fressen das aus der Hand und verkennen die wirklichen KrÃĪfte von Technik, wirtschaftlicher Dynamik aus selbstgesteuerter individueller Initiative, der man grÃķssten Freiraum gewÃĪhren muss.

Ausser einer maximalen nationalen und gesamteuropÃĪischen Ãberschuldung ist denn aus all den FÃķrderungen mit dem Brecheisen nicht das geworden, was in den Nationen frÞher blÞhte. Der schweizerische FÃķderalismus bietet den freiheitlichen Weg tastender Versuche lokaler LÃķsungen, der dem Kontinent weitgehend abhanden gekommen ist, inbegriffen im Geiste. Man kann von Deutschen auf ein freies Wort hin gelegentlich hÃķren â darf man denn das?

Nie Bauernstaat, ab 1332 ÂŦPassstaatÂŧ

Karikaturen Þber die Schweiz sind selten lustig â denn die meisten Karikaturisten haben ein altbackenes Vorurteil Þber das Vorurteil, das die Schweizer von sich hÃĪtten â AlphÞtten, KÃĪse, Trachten.

Ein paar wenige Zeichner verzeichnen seit Jahrzehnten den tatsÃĪchlichen Weltgang der Schweiz zur Zwergenidylle. Keine Redaktion weist diesen Wust an MinderwertigkeitsgefÞhl zurÞck.

Niemand besinnt sich auf die Lehre Leopold Kohrs vom gesellschaftlich-freiheitlichen Superrahmen der Mittel- und Kleinstaaten, ausser heute James Breiding, ein in ZÞrich lebender Ãkonom aus den USA. Ein Seitenblick auf die lange Geschichte dazu: Die Schweiz war nie ein Bauernstaat, sondern mit den drei WaldstÃĪtten ein im europÃĪischen Durchgangsverkehr stehender ÂŦPassstaatÂŧ, der von Susten und Transporten lebte und ab 1332 einer der europÃĪischen StÃĪdtebÞnde wie Hanse, Niederlande, Italiens StÃĪdte, selbstbestimmt und selbstverwaltet.

KÃķpfe im Takt des ÂŦWeltgeistsÂŧ

Nun erschÃķpft sich der Weltgang nicht im â bewiesenen â hÃķheren Wohlstand des Landes, sondern die Schweiz â ihre Stadtstaaten und liberalen Landschaften â waren immer im Takt des ÂŦWeltgeistesÂŧ seit der AufklÃĪrung.

Unsere KÃķpfe hatten die gleichen freiheitlichen, liberalen Quellen wie England, die junge USA und diese Offenheit war der Anstoss zum Wohlstand. Die Basler, ZÞrcher, Genfer, Lausanner Denker verkehrten mit ihresgleichen europaweit.

Noch heute bleibt der Kontinent in angstfreier LiberalitÃĪt weit zurÞck, etwa wenn in den sogenannten parlamentarischen Demokratien allen Ernstes die zweitgrÃķsste Partei von der Regierung ausgeschlossen wird â in Frankreich, Deutschland, Holland, Oesterreich, weil sie ideologisch nicht passt.

Eigenrolle selbstbewusst pflegen

Die Schweizer mÞssen sich die Sichtweise zu eigen machen, die frÞher England in seiner selbstbewussten Eigenrolle pflegte. Wenn der Ãrmelkanal durch den Nebel vÃķllig ausgeblendet war, sagten die EnglÃĪnder: The Continent is isolated. Denn Europas Nationen haben seit 200 Jahren einen oft seltsamen Sonderweg eingeschlagen, nicht England, nicht die USA, nicht die Schweiz.

Schweiz berechenbar in mehrzentriger Welt

Die etwas neue Lage, welche die neue US-Regierung seit einem halben Jahr in der Welt zu schaffen sucht, wird dem Weltgang der Schweiz entgegenkommen: Eine mehrzentrige Welt, mit neuen KrÃĪftegruppen und etwas zurÞckgezogener USA, mit grossen und kleinen ÂŦneuenÂŧ Handelsnationen, die unsere Investitionen, GÞter und Dienste um so dankbarer aufnehmen, als eben der amerikanische Markt unberechenbar wird. Ausserdem ist diese kÞnstliche ÂŦdisruptionÂŧ durch die US-Regierung von allem und jedem eben kÞnstlich und wird sich an manchen RealitÃĪten brechen und andererseits war vorher viel Heuchelei in ÂŦwokeÂŧ, ÂŦdiversityÂŧ, Genderpolitik dabei â auch unter dem Druck der USA.

BundesrÃĪtin Karin Keller-Sutter hat dem US-PrÃĪsidenten offenbar beigebracht, dass die Schweiz seit 1291 funktioniert. Behalten wir dieses Selbstvertrauen, weiter so!

KurzportrÃĪt Beat Kappeler

Buchempfehlung

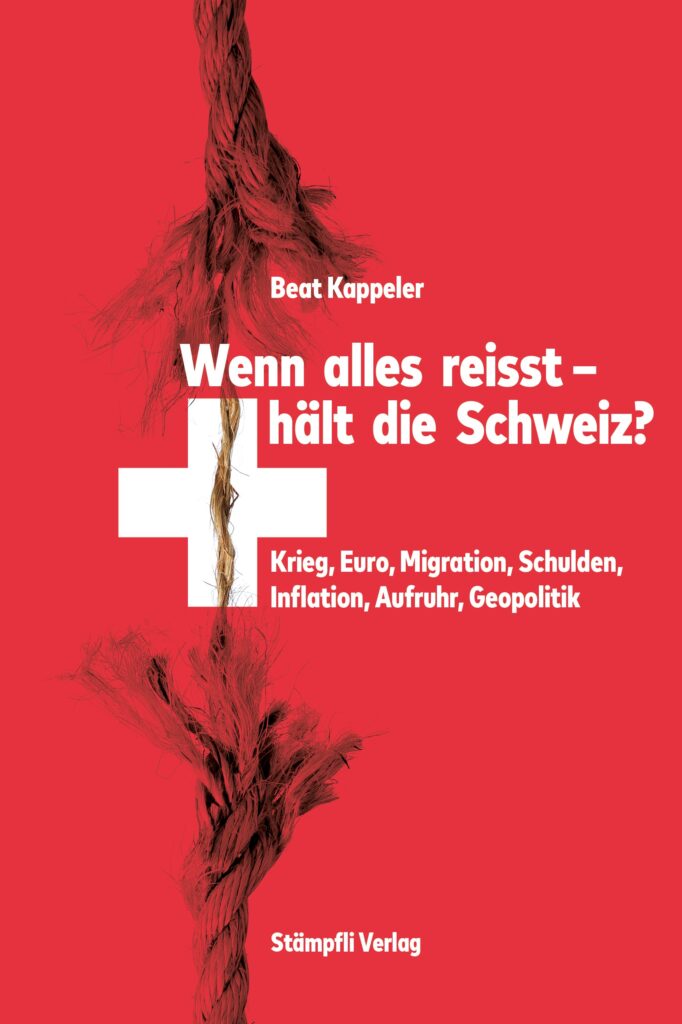

Mehr im Buch von Beat Kappeler: Wenn alles reisst â hÃĪlt die Schweiz? StÃĪmpfli Verlag 2023. 128 Seiten. Buch gebunden oder E-Book.

Bildnachweis: Titelbild Copilot, PortrÃĪtbild StÃĪmpfli.

Es wurde noch kein Kommentar verÃķffentlicht.