Grönland ist umworben. Die USA, China und Russland versuchen, ihre Präsenz in und um Grönland auszuweiten. Denn das schmelzende Eis legt neue Schiffsrouten und wertvolle Rohstoffe frei: Seltene Erden, Gold, Erdöl.

So sehr die Weltmächte geopolitisch, militärisch und wirtschaftlich um Grönland buhlen: Ob Donald Trump, Xi Jinping oder Wladimir Putin wissen, dass es in Grönland ein «Schweizerland» gibt?

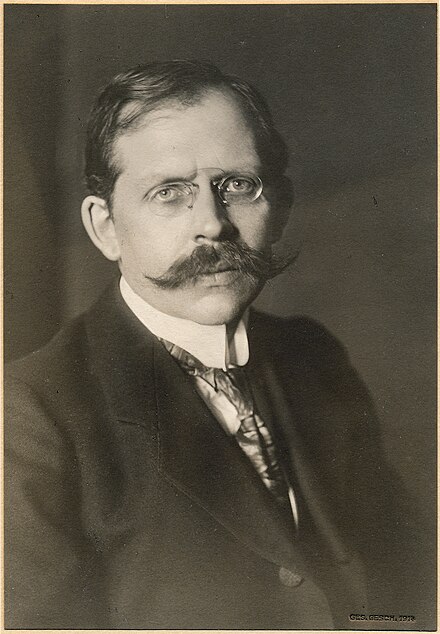

Alfred de Quervain – Schweizer Polarheld in Grönland

Der Arktisforscher Alfred de Quervain posierte 1912 in kniehohen Seehundlederstiefeln und hochgeschlagener Kapuze. Kameraden, Zelt, Skis, Schlittenhunde und die wehende Nationalflagge umringten den Eismann – klassische Attribute des Polarhelden.

Alfred de Quervain traf gewissermassen den «Polarnerv der Zeit». Denn um 1900 begann der imperiale Wettlauf um die Arktis und Antarktis:

- 1906 durchquerte der Norwerger Roald Amundsen erstmals die Nordwestpassage.

- 1909 reklamierten die US-Amerikaner Robert Peary und Frederick Cook den Nordpol für die USA.

- 1911 gewann Roald Amundsen gegen den Briten Robert Falcon Scott das Rennen zum Südpol.

Wissenschaftliche Expeditionen und imperiales Markieren gingen Hand in Hand. Polarforscher wurden zu Symbolen imperialistischer Überlegenheit und Ikonen der Populärkultur. Es war das «heroic age» der Polarforschung.

De Quervain propagierte seine Schweizer Expediton 1912 als Pioniertat, von Westen nach Osten als Erstüberquerung der grönländischen Insel, als Reise ins Niemandsland, …

- wo er ein noch unbekanntes Gebiet «Schweizerland» taufte,

- wo er auf dem grönländischen Inlandeis an höchster Stelle die Schweizerflagge hisste und

- wo er nach 37 Tagen respektive knapp 700 Kilometern auf dem Inlandeis am 1. August 1912 die Ankunft an der Ostküste feierte.

Allerdings bewog die Aussicht auf ein Verwaltungsgebiet in Grönland, Stützpunkte entlang der Nordwestpassage für Walfang oder Handel mit der lokalen Bevölkerung einzurichten, den Schweizerischen Bundesrat nicht dazu, staatliche Mittel für de Quervains Vorhaben zu sprechen. Der Bundesrat lehnte eine finanzielle Beteiligung an der Grönlandexpedition rundweg ab.

Obschon damit de Quervain die Expedition nur durch private Unterstützung realisieren konnte, beschwor er ein nationales Unternehmen und nannte sie eine «Schweizerische Sache», wie er im Expeditionsbericht betont.

Der Name «Schweizerische Grönlandexpedition 1912/1913» drücke aus, was ihn geleitet habe: «Der Gedanke, ob nicht gerade das, was unsere Heimat mitgibt, die Liebe zum Hochgebirge, die Vertrautheit mit Schnee und Gletscher, und wiederum eine gewisse Anpassungsfähigkeit und Anspruchslosigkeit, uns in besonderer Weise befähige, auch im Polargebiet mitzuarbeiten.»

Polarhelden kommen an – oder um

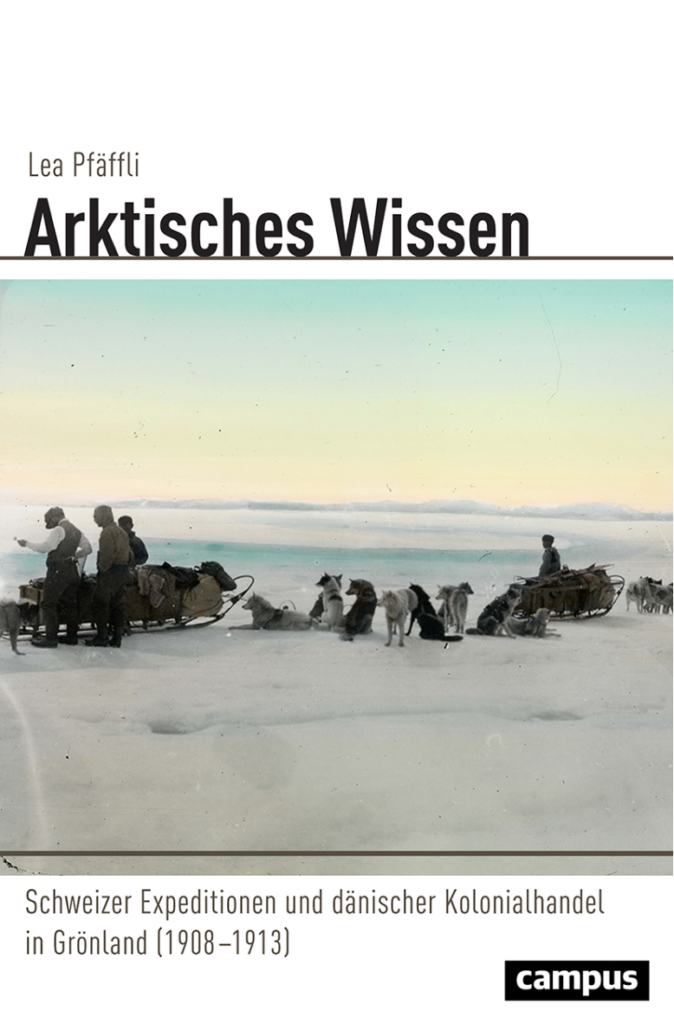

Im Buch «Schweizer Expeditionen und dänischer Kolonialhandel in Grönland (1908-1913)» unterteilt die Wirtschaftshistorikerin Lea Pfäffli die damalige Polarforschung in zwei Richtungen: Die geographisch-explorative, die den Polarhelden ausmachte, und die wissenschaftliche, die auf der systematischen Erforschung der Natur an festen Beobachtungsstationen beruhte.

De Quervain betonte die heldenhafte Bedeutung geografischer Erstbegehungen: «Solange aber ein Weg durch noch unbekanntes Erdgebiet führt, gehört es zu den vornehmsten Aufgaben der Erdkunde, welche zuallererst eine Erdtopographie sein muss, ihn zu gehen!».

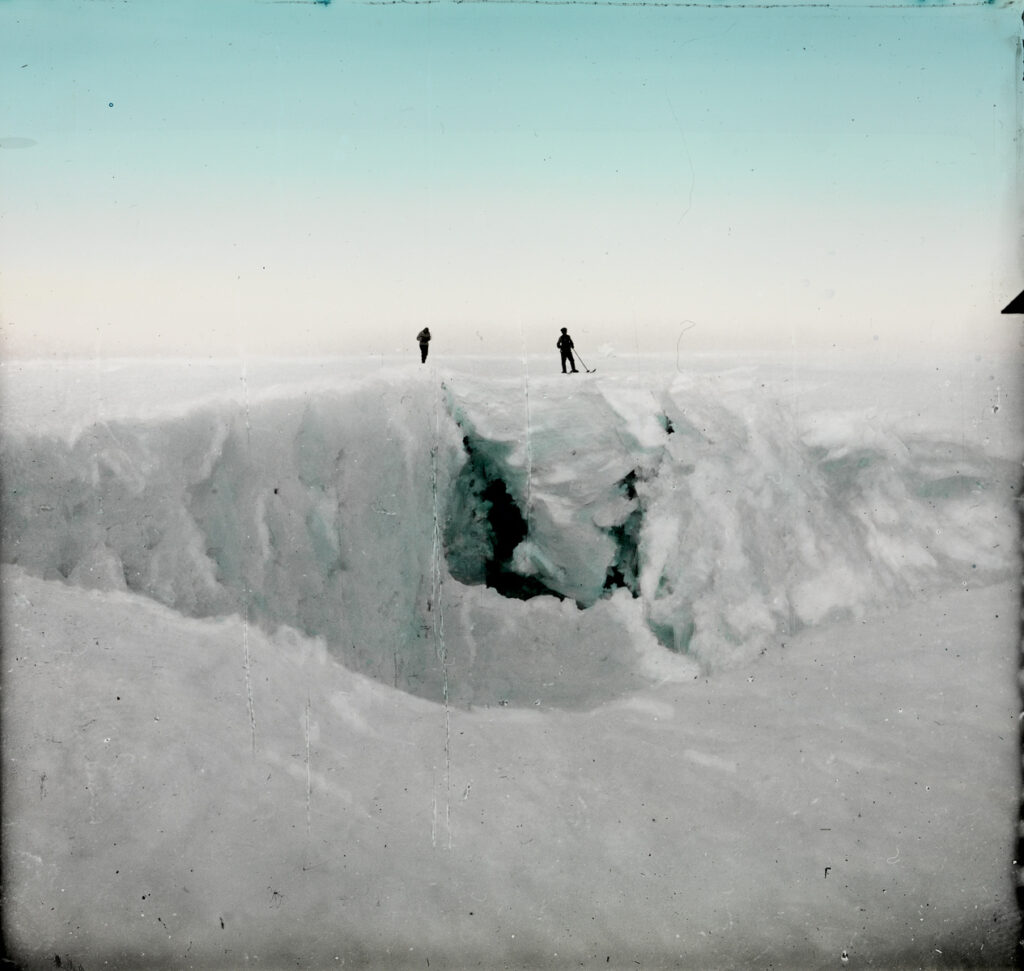

In seinen Reiseberichten und in der Expeditionsfotografie erschien Grönland als ein Land voller Schrecken, ein Land, das Tapferkeit und Tatendrang verlangte: «Aber meine eigenen Spuren waren verschwunden; die Spalten auf meinem Wege waren zahlreicher als vorhin, sie gähnten hungrig; was war ihnen das, eine solche elende Schlittenkarawane zu verschlingen!»

Nur mit allerletzter Willenskraft, schilderte de Quervain dramatisch, hätten sie den Strapazen und Gefahren der eisigen Schneestürme standgehalten. In dem Wunsch, als erste Männer das grönländische Inlandeis vom Westen nach Osten zu überqueren und vor allen anderen Grönlands Berge zu besteigen, folgten die Schweizer dem kolonialen «phantasm of being the first».

Wie andere Polarhelden inszenierte de Quervain eine heroische Männlichkeit. Denn das Ziel der Expedition hätte keine Nachlässigkeit, keine Schwäche zugelassen. Man müsse «entweder den einen bewohnten Punkt an der Ostküste treffen und erreichen oder umkommen».

Der Wissenschaft verpflichtet

Als Geophysiker, Glaziologe und Meteorologe wollte Alfred de Quervain das Polarheldentum mit ernster Wissenschaft vereinbaren.

Wissenschaftlich interessierte in erster Linie, «ob die Insel gänzlich von Eis überzogen war und wie dieses Inlandeis beschaffen war». Wie Lea Pfäffli feststellt, «erhoffte sich der Glaziologe Aufschlüsse über die Eiszeit, als ein riesiger Gletscher den europäischen Kontinent bedeckt hatte.»[1]

De Quervain kombinierte die Erstbegehung mit stationären Untersuchungen an der Westküste Grönlands, etwa mit Forschungsarbeiten zur Vermessung der Winde der grönländischen Atmosphäre.

Während der Expedition wurden die grönländischen Gletscher 1912 erstmals in einem Höhenprofil erfasst. De Quervain legte im Anschluss an die Expedition eine Publikation mit einem Höhenprofil seiner Überquerungsroute und meteorologischen Beobachtungen vor. Die Messungen, so Lea Pfäffli, dienten aber auch der Beweissicherung der Erstbegehung.

Leader und Manager

Alfred de Quervain leitete das anspruchsvolle Unterfangen in organisatorischer, logistischer, finanzieller und personeller Hinsicht.

Die Teilnehmer der Expedition brachten unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten ein: Als Hans Hoessli, Arzt aus St. Moritz, sich bei de Quervain bewarb, hob er seine Fähigkeiten als exzellenter Skiläufer, als ausdauernder und kameradschaftlicher «Hochtourist» hervor. Architekt Roderich Fick und der Ingenieur Karl Gaule hatten Probeexkursionen im Engadin durchgeführt und Zelt, Primuskocher, Schlitten oder Schlafsäcke einer Testexpedition unterzogen.

Die Schweizer transferierten ihre im Alpenraum erlernten und erprobten Praktiken wie Bergsteigen, Lawinenkunde, Gleschterbegehung, alpinistische Navigation, Logistik und Skifahren auf das gröndländische Inlandeis.

In ihrer Forschungsarbeit hebt Lea Pfäffli hervor, dass auch mentale, soziale und organisatorische Techniken dazugehörten: Denn während der Expedition waren die Teilnehmer auf engstem Raum zusammengepfercht und voneinander abhängig.

Die Gruppe befolgte eine klare Hierarchie und Arbeitsteilung, einen strikten Tagesablauf und einen rigorosen Essensplan. Kameradschaft, Zuverlässigkeit und Ordnungssinn waren Werte, die die Forscher im Alpinismus eingeübt haben mochten.

Als Dealmaker erfolgreiche Allianzen geschmiedet

De Quervain war nicht nur Polarheld, Wissenschaftler und Expeditionsleiter, er war auch ein begnadeter und erfolgreicher Dealmaker etwa mit der dänischen Krone, die durch die monopolistische Handelsgesellschaft «Den Kongelige Grønlandske Handel» vertreten war.

Nachdem der Schweizerische Bundesrat eine staatliche Finanzierung der Grönlandexpedition ablehnte, wurden die Schweizer für das koloniale, dänisch-grönländische Empire zu idealen Kandidaten für ein sogenanntes «external involvement» im dänisch-grönländischen Empire.

Angesichts konkurrenzierender Mächte wie der USA, Kanada oder Norwergen sah sich die dänische Krone veranlasst, ihre Kolonien in der Arktis abzusichern und auszubauen. Ganz Grönland sollte Monopolgebiet des dänischen Kolonialhandels werden. Ein Vorteil in diesem Wettbewerb waren verlässliche Partner ohne koloniale Absichten wie die Schweizer um de Quervain, der auch als Polarheld stets Teil des imperialen Netzwerks war.

Die monopolistisch-koloniale, dänisch-grönländische «Den Kongelige Grønlandske Handel» kam für die Logistik und Infrastruktur der Schweizer Expedition auf, zum Beispiel für die Expeditionsschiffe und die Versorgung, sie regelte zugleich den strikt kontrollierten Zugang zur Insel und den Inuit sowie den Austausch mit den Inuit etwa für den Erwerb von Schlittenhunden oder das «Hundekutschieren» zu erlernen, durchaus verbunden mit harten Vorgaben im Umgang mit Schlittenhunden.

Schlittenhunde sind so emotional wie Menschen, besitzen komplexe Charaktere, gehören bei den Inuit in die soziale Sphäre und nicht als Gegenüber in die Natur. Eine Gemeinschaft mit den Hunden einzugehen, war überlebenswichtig, dies lehrte Inuk David Ohlsen die Expeditionsmannschaft, denn in der Abgeschiedenheit der arktischen Expedition bildeten Menschen – auch Polarhelden – und Hunde eine Schicksalsgemeinschaft. Wurden die Tiere etwa krank oder verweigerten sie das Schlittenziehen, konnte das für Menschen wie Hunde ein tragisches Ende bedeuten.[2]

Um vor Seuchen verschont zu bleiben, hatte die dänische Kolonialverwaltung der Expeditionsmannschaft verordnet, vor Ankunft in der ersten Siedlung an der Ostküste bis auf wenige Ausnahmen alle Schlittenhunde zu töten. De Quervain beschrieb das Töten der Hunde als «die schwierigsten Stunden der ganzen Expedition». Er verabschiedete die Hunde als «liebe, treue Freunde, stumme Kameraden aus einer anderen Welt, in der wir vereint gearbeitet und gekämpft haben.»

Die Schweizer Polarforscher brachten ihre wissenschaftliche Expertise und ihr alpines Knowhow in die Allianz ein. Um diese fremde wissenschaftliche Expertise zur Erforschung von Grönland zu mobilisieren, funktionierte Dänemark die grönländische Eiswüste in eine Wissenschaftsinsel, in ein arktisches Laboratorium um.

Als Verbündete der dänischen Krone durften die Schweizer Polarforscher die Dänisch-Arktische Forschungsstation mit seismologischen Obstervatorium, Laboratorium, Chronometerraum, Dunkelkammer, Bibliothek und Booten nutzen. Für die Schweizer Forscher stellte sich damit Dänisch-Grönland als ein «Empire of Opportunity» insbesondere für naturwissenschaftliche Forschungsarbeiten dar.

Auch in der Schweiz schmiedete de Quervain erfolgreiche Allianzen. Zur privatwirtschaftlichen Finanzierung der Expedition setzte er auf eine Win-Win-Strategie mit Unternehmen aus der Schweiz.

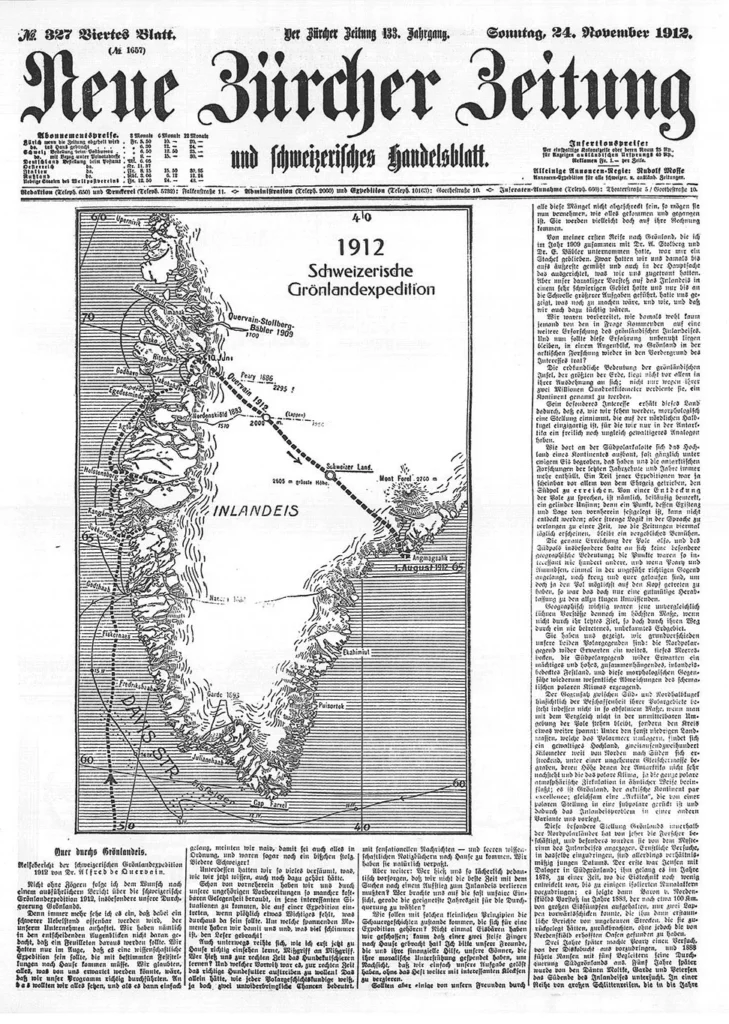

So beschloss der Verwaltungsrat der Neuen Zürcher Zeitung, rund einen Drittel der Expeditionskosten zu finanzieren, wenn de Quervain der NZZ die Exklusivität in der Berichterstattung zusicherte. De Quervain schlug ein und lieferte.

Im Gegenzug machte die NZZ die exklusiven Reiseberichte auf der Titelseite auf. Von diesem erfolgreichen Deal profitierten sowohl de Quervain und seine Gruppe als auch die NZZ und ihr Publikum.

Die Aussicht auf das Polarfieber in der Schweizerischen Bevölkerung mobilisierte zudem Schweizer Nahrungsmittelhersteller und Sportfirmen als Sponsoren: Maggi’s Nahrungsmittel, Berner Alpenmilchgesellschaft, Dethleffsen & Cie., Fritsch & Cie. «Zum Touristen», Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Co., Pulvermilchfabrik Glockental. Alle lieferten sie Produkte verbilligt oder kostenlos.

Begnadeter Storyteller de Quervain: Die Schweiz im Polarfieber

De Quervain war ausserdem ein begnadeter Storyteller. Die Schweizer Version eines Polarhelden löste in der Schweiz ein wahres Polarfieber aus. Zur Vermarktung und Finanzierung der Expedition tourte de Quervain durch die Schweiz. Publikumswirksam hielt er Vorträge mit kolorierten Dias.

Wie Lea Pfäffli darlegt, baute de Quervain das «helvetische Wir» in Anekdoten und Inszenierungen aus. Den «Abendsegen, ein schwermütiges Emmentaler Gut-Nacht-Lied» hätten sie jeweils in die Einsamkeit des Grönlandeises hinausgejodelt. Der Anorak, die grönländische Schlupfjacke, sowie der Kamiker, der Fellstiefel, wurden zu Insignien des Polarhelden.

In seinen Reiseberichten erzählte er eindringlich und lebendig: So sei das Vorwärtskommen mit dem Schlitten ungemein mühsam gewesen, schrieb de Quervain, Schritt für Schritt hätten sie einen Weg suchen müssen, der zentnerschwer beladene Schlitten sei oft mehr gehoben und getragen als gezogen worden. Vielfach hätten sie den Weg mit der vollen Ladung gar nicht bewältigen können: «Dieser Teufel in Schlittengestalt! Wo er sich überschlagen kann, tut er’s; wo er’s nicht kann, tut er’s trotzdem. Rennt sich bei jeder Gelegenheit mit dem Vorderteil fest, schiesst mir dann plötzlich von hinten in die Beine und bleibt dann bockstill. Es ist zum Heulen.»

Das Ende der Polarhelden: Polarforschung im Wandel

Alfred de Quervain war wohl der zugleich erste und letzte Polarheld der Schweiz. Hingegen blieb die Schweiz eine erfolgreiche Polarforschernation – allerdings unter anderen Vorzeichen.

Während de Quervains Expedition 1912 für Werte wie «Schweizertum» und «Wettlauf» stand, positionierten spätere Polarforscher die Schweiz mit Aspekten wie «Internationalität», «Neutralität» und «Diplomatie». Wie kam es zu diesem Wandel?

Für Lea Pfäffli markierte Robert Haefeli, Professor für Schneekunde an der ETH Zürich, eine neue Leitfigur in schweizerischen Polarforschung der Nachkriegsgeschichte: «Haefeli inszenierte sich als Inbegriff interessenfreier, neutraler Forschung, als eine Art Diplomat auf dem Parkett internationaler Forschungsinstitutionen; Grönland imaginierte er als Ort der Völkerverständigung mittels Wissenschaft.»[3] Schweizer Naturforscher verstanden sich in den 1950er-Jahren als objektive, neutrale Forscher, die sich aus der Politik heraushalten und nur der Wissenschaft verpflichtet sind.

Der exklusive Mix aus Internationalität, Neutralität , Diplomatie und wissenschaftlicher Expertise war ein starkes Verkaufsargument und weltweiter Türöffner für Schweizer Wissenschaftler. So initiierte Polarforscher Robert Haefeli in den 1950er-Jahren die «Internationale Grönlandexpedition».[4] Die schweizerische Neutralität sei, so argumentierte Haefeli, eine ideale Voraussetzung dafür, etwa die ehemaligen Kriegsgegner Deutschland und Frankreich auf dem Polareis zusammenzuführen. Unbestritten ist, dass Grönland ein Labor des Kalten Krieges war. Amerikaner und Russen stationierten Abwehrraketen in der Arktis. Die «neutralen» Schweizer Wissenschaftler nutzten die Infrastruktur der US-Armee und die Amerikaner setzten im Bau stadtähnlicher, unterirdischer Anlagen in Grönland auf die glaziologische Expertise der Schweizer.

So unterschiedlich die Herangehensweisen von De Quervain und Haefeli sind, ein Merkmal verbindet sie ganz offensichtlich: Beide konnten sie mit Ambiguitäten umgehen. De Quervain mit der Ambiguität zwischen seiner «Schweizerischen Grönlandexpedition» ohne staatliche Finanzierung durch die offizielle Schweiz, Haefeli mit der Ambiguität einer Völkerverständigung mittels Wissenschaft in Zeiten des Kalten Krieges.

Kurzporträt Alfred de Quervain

Kurzporträt Lea Pfäffli

Buchempfehlung

Quellanangaben

[1] Lea Pfäffli: Verzagte Schlittenhunde. Über Tiere und Gefühle in der kolonialen Arktis. In: Tierstudien 17/2020, 59.

[2] Lea Pfäffli: Verzagte Schlittenhunde, ebd., 59-68.

[3] Lea Pfäffli: Diplomatie statt Heldentum. Robert Haefeli, die Schweizer Polarforschung und der Kalte Krieg. In: Patrick Kupper, Bernhard Schär (Hg.): Die Naturforschenden. Auf der Suche nach Wissen über die Schweiz und die Welt, 1800–2015. Baden: Hier und Jetzt 2015, 211-224.

[4] Bernhard Schär und Lea Pfäffli vom Institut für Technikgeschichte der ETH Zürich: Wie die Schweiz das Ranking erfand und zur Wissenschaftsnation wurde. Interview ETH Zürich News, 13. August 2015.

Grönland kaufen? Grönland unabhängig machen?

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte Trumps ersten Vorschlag, Grönland zu kaufen, 2019 als «absurd» zurückgewiesen. Im Januar 2025 hat sie bekräftigt, dass «Grönland den Grönländern gehört». Seit 2009 hat Grönland das Recht, seine Unabhängigkeit in einem Referendum zu erklären. Es bleibt zu beobachten, wie sich die aktuelle geopolitische Gemengenlage auf die Unabhängigkeitsbestrebungen auswirken wird.

Hauptbildnachweis: Polare Erstbegehung quer durchs Grönlandeis. Die Durchquerungsgruppe (v.l.n.r.): der Arzt Hans Hoessli (1883–1918), der Architekt Roderich Fick (1886–1955), der Ingenieur Karl Gaule (1888–1922) und der Expeditionsleiter Alfred de Quervain (1879–1927). Datiert 13. Juli 1912 (handkoloriertes Glasdiapositiv: ETH-Bibliothek, Bildarchiv, Sammlung de Quervain, Dia-297-0073)

Es wurde noch kein Kommentar veröffentlicht.